各事業所で、生きもの調査から

始まる自然との共生を推進

お知らせ

「事業所の生物多様性保全」

活動の広がり

「自然共生サイト」認定に向けた取組み

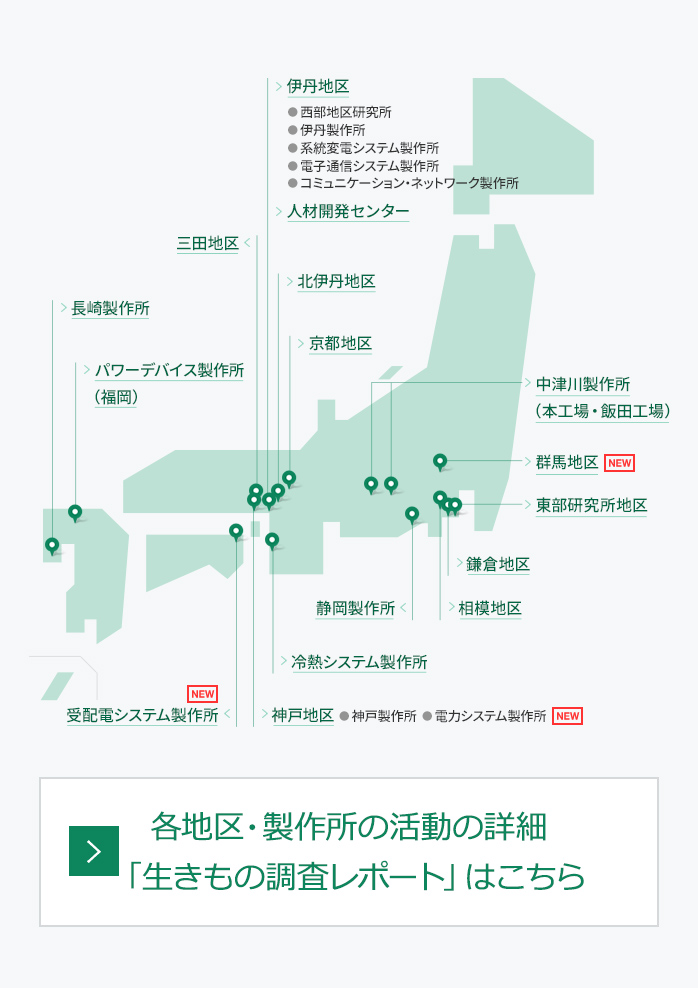

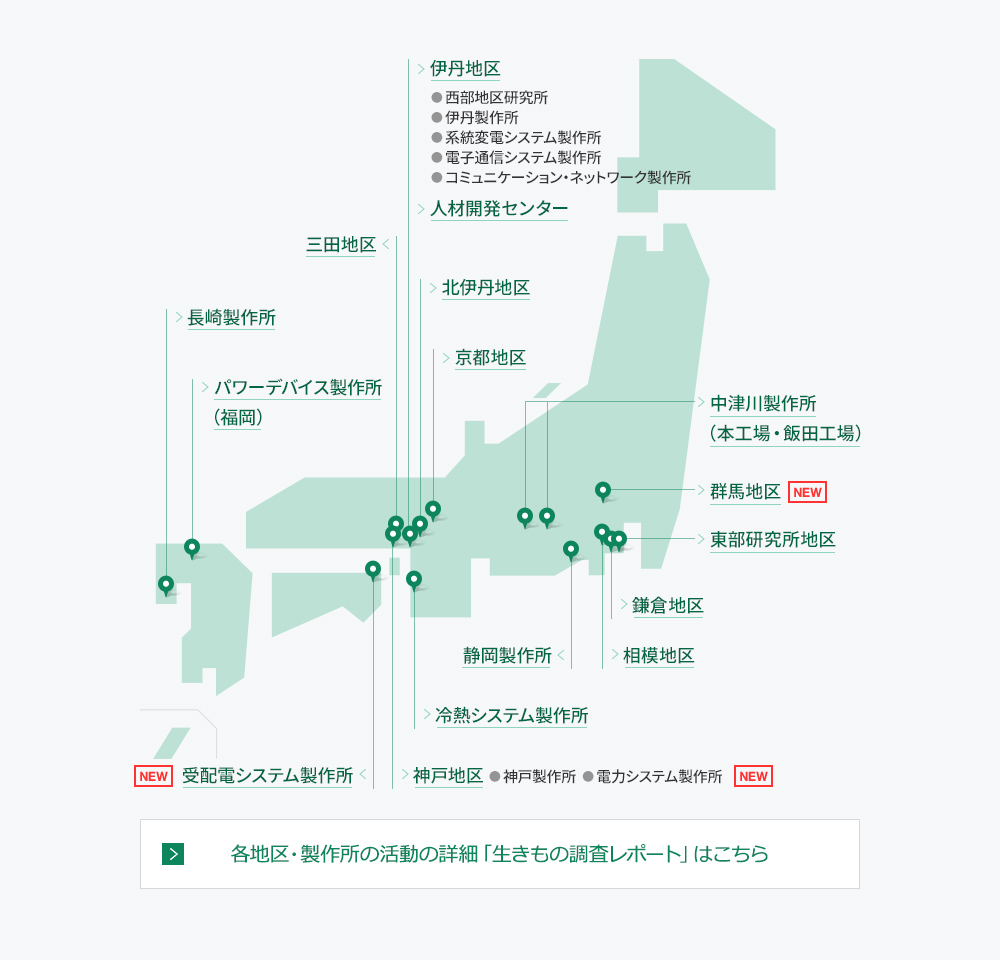

三菱電機では、事業所の生物多様性保全活動を通じて30by30目標※1の達成に貢献すべく、自然共生サイト※2認定に向けた取組みを推進しています。

自然共生サイト認定事業所

- ・受配電システム製作所(香川県丸亀市)

- ・静岡製作所(静岡県静岡市)

- ・相模地区(神奈川県相模原市)

- ・東部研究所地区(神奈川県鎌倉市)

- ・神戸地区(兵庫県神戸市)

- ・伊丹地区(兵庫県尼崎市)

※1生物多様性の世界目標として採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の2030年ターゲットの一つで、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする世界目標

※2企業、団体・個人、自治体の取組みなどによって生物多様性の保全が図られている区域を国が認定する制度であり、認定区域は、国立公園などの保護地域との重複を除きOECM(Other Effective area-based Conservation Measures)として国際データベースに登録される

事業所の生物多様性保全施策について

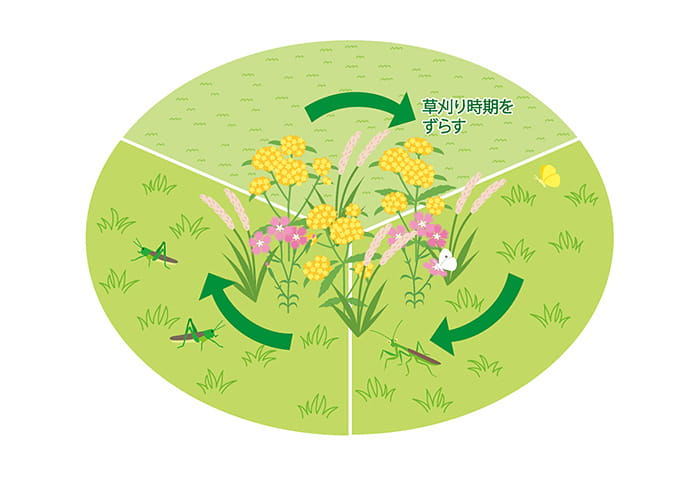

当社グループは、全事業所で「緑の質の向上」を推進しています。具体的な3つの方向性のもと、生物多様性ガイドラインに沿って定量的に活動実施レベルを評価し、活動の向上を図っています。

活動の方向性別に見る

当社グループは、事業所の活動の指針として3つの方向性を示しています。事業所それぞれが、自所の状況を踏まえて活動の方向性を選択し、取組みにつなげています。

A 生きものへの負の影響を低減する

1.「開発圧※1」「外来種圧※2」の抑制 ※3

2.「希少種」「固有種」への注意喚起と保全

3.農薬影響の管理や、緑地・天然資源の保全

※1 開発圧:棲みかの破壊。事業拠点を新たに建設することや、天然資源の採取などのために開発が行われること(サプライチェーンでの開発を含めて)、などが該当。操業による水の使用が周辺地域や水源、ひいては生きものの生息環境に影響を与える場合などもこれに含まれると考えられる。

※2 外来種圧:その地域にもともと存在しない生きものが、外構や建物の脇の緑地、生垣などをつくる際に地域の外から樹木や草木を導入することがある。何気なく行われる生きものの移動が、地域固有の種の生息を脅かしたり、遺伝的な汚染の原因となることがある。

※3 外来生物法の「特定外来生物の飼育、栽培、保管又は運搬」に関する規定に則り活動を実施。