1977年に打ち上げられたNASAの惑星探査機ボイジャー1号、2号が、ついに「太陽圏」を脱出しようとしている。ボイジャー1号は太陽から約140億km、ボイジャー2号は約105億kmの彼方を飛行中。もちろん人工物が到達した場所としては最果ての地。打ち上げから30年近くたった今も現役で、かつ驚くべき情報を伝え続けている。最近もボイジャーの観測から、「太陽圏」の形がやや「へしゃげて」いることがわかってきた。

1977年に打ち上げられたNASAの惑星探査機ボイジャー1号、2号が、ついに「太陽圏」を脱出しようとしている。ボイジャー1号は太陽から約140億km、ボイジャー2号は約105億kmの彼方を飛行中。もちろん人工物が到達した場所としては最果ての地。打ち上げから30年近くたった今も現役で、かつ驚くべき情報を伝え続けている。最近もボイジャーの観測から、「太陽圏」の形がやや「へしゃげて」いることがわかってきた。

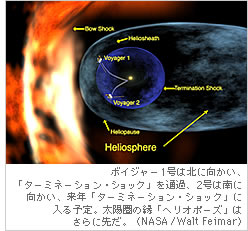

それにしても「太陽圏(Heliosphere)」とはふだん耳慣れない言葉だ。私たちが「太陽系」と言う時にイメージするのは、太陽を中心にして回る9つの惑星や彗星、小惑星などの天体系。一方、「太陽圏」は太陽から吹き出すプラズマの風・太陽風が届く領域のこと。

ボイジャー1号が打ち上げられたのは1977年9月。木星、土星を観測し、1990年2月に59億km彼方から太陽系全体の記念写真を撮影。その後も飛行を続け、2005年9月頃には「ターミネーション・ショック」(図中の青い球の縁の部分)を通過した。ここは、太陽風が太陽圏の外の、恒星間ガスの影響を受け始める場所。現在は赤道から北に34度、太陽から約140億kmのところを飛行中だ。

そしてボイジャー2号。1号より早く1977年8月に打ち上げられ、木星、土星、天王星、海王星を観測し、現在は赤道から南に26度、太陽から約105億kmを飛行中で、来年には「ターミネーション・ショック」に入る予定。北側に向かったボイジャー1号と比べると南側の「ターミネーション・ショック」のほうが距離が近い。NASAの発表文を見ると、「太陽風のバブル(泡)は北側に膨れ上がって、南側はプレスされている(押しつぶされている)」。どうやら恒星間の磁場が影響しているのが原因だとか。やはり「現場」に行ってみて初めてわかることは多い。

さて、「ターミネーション・ショック」を抜けると次に向かうのは、太陽風と恒星間ガスの境界「ヘリオポーズ(Heliopause)」。ここを超えると、いよいよ太陽の影響下から脱出、「恒星間空間」の航海となる。ボイジャー1号は8年から10年でヘリオポーズを超えると予想されている。そもそも太陽は、私たちの銀河系に約2000億個あると言われる恒星の一つ。その大海原に銀河系の片田舎で造られた、小さな探査機が出て行くなんて、凄いことではないだろうか。

さて、「ターミネーション・ショック」を抜けると次に向かうのは、太陽風と恒星間ガスの境界「ヘリオポーズ(Heliopause)」。ここを超えると、いよいよ太陽の影響下から脱出、「恒星間空間」の航海となる。ボイジャー1号は8年から10年でヘリオポーズを超えると予想されている。そもそも太陽は、私たちの銀河系に約2000億個あると言われる恒星の一つ。その大海原に銀河系の片田舎で造られた、小さな探査機が出て行くなんて、凄いことではないだろうか。

ボイジャーに何故か親近感を感じるのは、ボイジャーが果てない航海を続けながら、旅先の便りを送ってきてくれるということと(2020年ごろまで交信可能なのだそう)、もう一つは「宇宙人へのレコード」を携えているということ。そこには「地球の音」として電車の音や、キス、赤ちゃんの泣き声、雨や波の音もあれば、55カ国語の「挨拶」、そして「音楽」にはモーツァルトの「魔笛」や、尺八による「鶴の巣篭もり」(人間国宝、山口五郎氏の演奏)など選りすぐりの27曲等が収録されている。いつかどこかの生命体がこのレコードに耳を傾ける様を、夢見ることができるからなのかもしれない。

惑星探査機ボイジャーのページ

http://voyager.jpl.nasa.gov/

ボイジャーレコード 「Greeting from Earth」をクリックするとレコードに録音された55ヶ国語の挨拶が聞ける。もちろん日本語もアリ。

http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/goldenrec.html

|