ビルや施設オーナーの定型業務の一つは、各テナントの電力使用量の検針だ。テナントへの請求額計算の根拠となるため、テナントごとに設置された電力量計の検針業務は正確さとともに効率性も求められる。三菱電機はその支援策として、近距離無線通信Bluetooth Low Energy(以下、Bluetooth®通信)を使った「モバイル検針」を2017年から提供してきたが、さらにそこにクラウドも活用したサービスも提供し始めたという。検針という古くからある業務とクラウドという新しい技術の間にどういう接点があるのか。三菱電機の計測制御機器開発部門である福山製作所(広島県福山市)で話を聞いた。

手作業に依存する検針業務はミスが付きもの

電力量計はアナログからデジタルにシフトしたが、そのデータを読み取る検針業務は基本的にアナログだ。作業者がメーターの設置場所を巡回して表示の値を目で見て帳簿に記入し、システムに入力する。その後の使用量計算や料金精算などはシステム化されても、業務の起点となる検針自体は手作業に依存しているのが実情だ。そしてその手作業にはミスが避けられないと福山製作所 計測制御製造部の塚田悠司さんは指摘する。

計測制御製造部 計測技術第一グループ

検針・通信システム開発チーム チームリーダー

塚田 悠司(つかだ ゆうじ)

塚田:メーターの数値の読み間違い、帳簿への記入間違い、その後のシステムへの入力間違いなど、いろんなタイミングでミスが起こり得ます。そのミスはテナントへの誤請求につながるので、何としても避けなくてはなりません。

しかも電力量計の設置場所は特殊な場合が多い。天井近くの高所や機器の裏側の暗所など、人がアクセスしにくいところにあるのが通常だ。暗所ならば懐中電灯が必要で両手がふさがり、高所ならば脚立を持ち歩かなくてはならない。いずれも作業性に影響するものであり、脚立に登っての作業には転落の危険性も伴う。

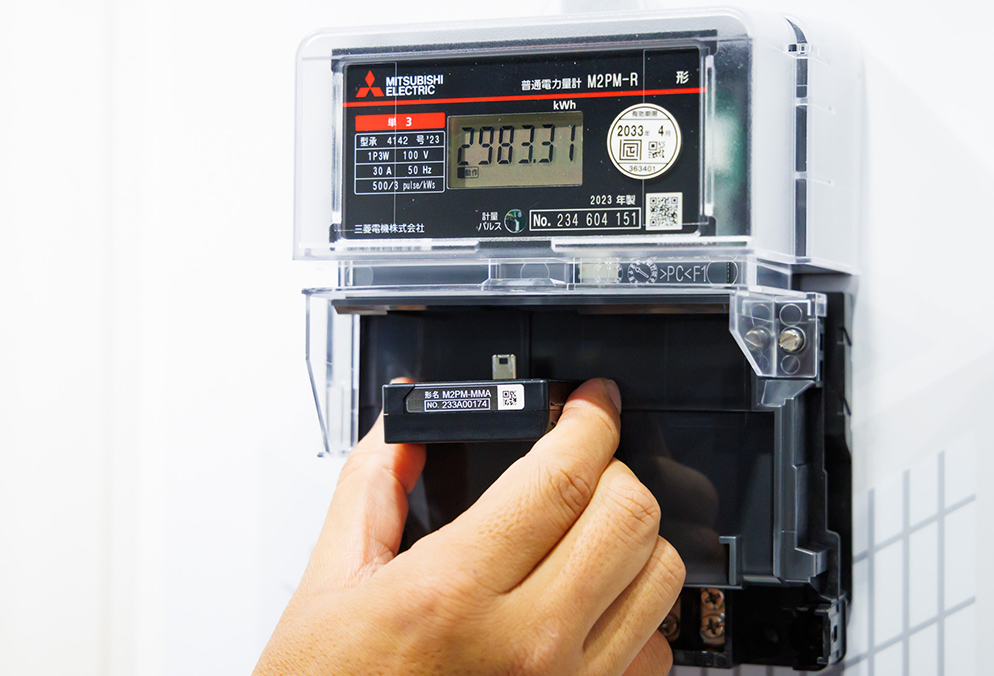

こうした検針業務の課題を解決するため、三菱電機は2017年からBluetooth®通信によるソリューション「モバイル検針」を提供してきた。電力量計にBluetooth®通信対応のモジュールを装着し、計量値をBluetooth®通信でスマホやタブレットに送信するものだ。作業者がメーターの値を読み取ったり帳簿に記入したりする必要がなくなり、収集したデータはCSVファイル出力で集計システムなどに取り込めるので、検針に伴うミスを防止できる。作業者は通信範囲まで出向けば十分で、電力量計と正対する必要がない点で作業性の改善も可能だ。

Bluetooth®通信の通信モジュールを電力量計に取り付けて、計量値をタブレットなどの端末に送信する。

2017年に誘導形電力量計の後継機種である「M2PMシリーズ」で始まったモバイル検針は、その後も対応機種を増やしながらユーザを広げているという。福山製作所 営業部の木村賢太さんはそのユーザ層を次のように説明する。

電力量の情報をクラウドで管理する「モバイル&クラウド検針」

さらに福山製作所ではこのモバイル検針のソリューションを発展させたクラウド検針サービス(モバイル検針&クラウド)を始めている。電力量計からスマホやタブレットで収集した計量値などをクラウドで管理するもので、多数の電力量計の情報を、場所を問わず一括管理できるようになるという。

しかしここで一つ疑問が湧いた。収集したデータを最終的にクラウドに集めるならば、モバイル検針のような仕組みではなく、通信機能を持つ電力量計である「スマートメーター」を使えばよいのではないか。

産業分野だけでなく一般家庭にもかなり普及しているスマートメーターは、各メーターの計量値を通信回線によって自動的に一括収集する。データの管理場所がクラウドならば、最初からネットワーク送信前提で集めた方が自動化できる。オフラインの作業も含まれるモバイル検針はかえって煩雑なように思えるが、スマートメーターではない理由を塚田さんが説明してくれた。

塚田:スマートメーターの計量値を通信により自動収集するシステムでは、30分ごとのきめ細かいデータを収集するための通信制御や、検針データの管理を行う収集サーバーが必要となります。一方、ビルや施設のテナントの電力量計は月1回の検針を、検針員の方の業務の一環として実施することで十分なため、スマートメーターによる自動検針システムはオーバースペックと考えています。

なるほど、テナントの電力量を検針するのは、あくまでもオーナーによる請求額計算という「内部的」な目的のためだ。内部的である以上、その設置コストはオーナーが負担しなくてはならず、電力会社が負担してくれるスマートメーターとは勝手が違う。確かにテナントの電力量計にスマートメーターを使うのは、いくらクラウド接続するにしても無理がある。

クラウドに収集すれば、検針した各テナントの電力量について場所を問わず管理でき、利便性が高まるだろう。しかし木村さんはクラウド活用の真のメリットとして、検針業務そのものよりも、その裏に潜む非効率な業務の改善を挙げる。

いつの間にかの「検定切れ」がはらむリスク

改善が可能な裏の業務の一つとして木村さんが挙げたものが、電力量計の検定有効期間の管理だ。

木村:料金取引に使用する電力量計は計量法*1で7年または10年という検定有効期間が定められています。有効期間が切れる前に交換しなくてはならないのですが、期限近くまで忘れていて大慌てで交換作業に追われたり、有効期間後も使い続けたりしてしまうケースが少なくありません。

電力量計は料金計算のベースになる。それが狂っていては請求額の拠り所がなくなってしまうだけでなく、顧客であるテナントの信頼も失ってしまうだろう。期限前の適切な交換による電力量計の信頼性確保は欠かすわけにはいかない。

また塚田さんは改善が求められる業務として、メーターの設定情報の管理を指摘する。

塚田:電力量計の数字は表示されている値が実際の計量値とは異なっている場合があり、組合せの計器用変成器に対応した変換倍率(乗率)を考慮する必要があります。この乗率に加えて、数字の小数点位置や桁数など、設定情報も合わせて管理する必要があります。それ抜きにしては実際の使用量を把握することができません。

両氏が指摘する非効率な業務には、よく考えると共通する要素がある。検定有効期間や設定情報という管理すべき情報が、検針とは別管理になっていることが理由という点だ。情報の散逸を防ぐには一元管理することが望ましい。それを可能にするなら、あらゆるところから情報を集約できるクラウドを活用するのがベストだろう。

一元管理のすそ野を広げたクラウド

クラウドベースの管理システムを開発した福山製作所 計測制御製造部の新土井さんに、塚田さんや木村さんが指摘する課題はクラウドでどう解決できるのかを聞いた。

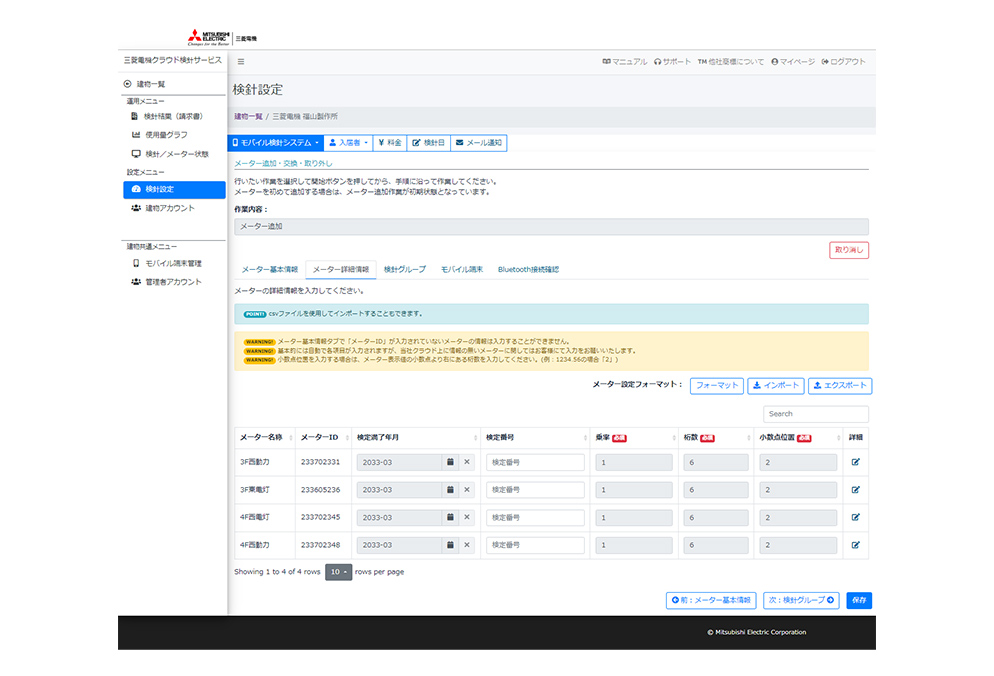

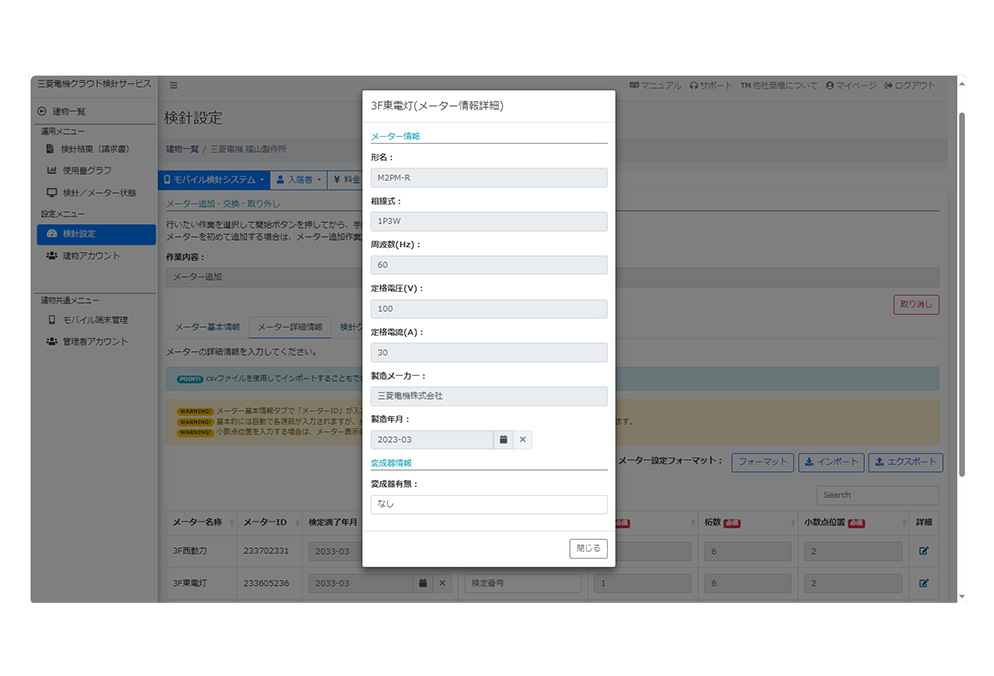

新土井:クラウドでは検針の情報だけでなく、当社の検定部門が管理する検定有効期限の情報も参照します。当社で検定を行った電力量計であれば、その固有IDをもとに両者を突き合わせて一元管理できるようになります。また、乗率などの設定情報や定格などの機器情報についても参照できる点は、お客様から高い評価をいただいています。

確かに請求のために毎月確認する検針情報の画面に、検定有効期間の情報も合わせて表示されるようになれば、うっかり期限切れを迎えるようなこともなくなるだろう。乗率などの設定情報も、同じ画面で常に確認できるようになる。さらにクラウドの特性を生かし、地図上に検針対象の建屋をマッピングして、遠隔地の電力量計の情報を可視化することも可能になる。広域で施設管理を行っているオーナーには特に効果的だろう。

もちろん検針業務の基本である計量値の管理や請求額計算の機能も持っている。入居者情報のデータベースをクラウドに連携させて、より具体的で分かりやすい管理システムにすることも可能だ。

新土井:特に大規模なビルや施設では、オンプレミス*2のシステムを構築し、こうした機能を実現しているところもあります。しかし多額の費用がかかるため、同じ方法を中規模以下のビルや施設で導入するには高いハードルがありました。クラウドのシステムであれば、コストを抑えて導入できます。

実際、クラウド検針サービスは初期投資が不要で、月額課金方式で使うことができる。大規模ユーザでなければできなかったことが、クラウドの活用で一気に現実的になるというわけだ。

もともとクラウドは、システムを多数のユーザで共用することによってコスト的な敷居を引き下げ、システム化の恩恵を広く波及できる点が大きな利点とされる。その特長を生かし、企業のさまざまな基幹業務でクラウド活用は進んできたが、作業が基本的にアナログな検針業務には及びにくかった。クラウド検針サービスは、その垣根を越えて検針業務にもクラウド活用による業務改善を可能にした点に、大きな意義があるだろう。

<商標について>

Bluetooth®通信のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機はこれらのマークをライセンスに基づき使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

# 脚注

*1計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする法令

*2システムの稼働やインフラの構築に必要となるサーバーやネットワーク機器、あるいはソフトウェアなどを自社で保有し運用するシステム形態

※本記事内の製品やサービス、所属などの情報は取材時(2023年11月)時点のものです。