マルチリージョンEMS

-

「マルチリージョンEMS」. . . ですか。。。スミマセン、この名前からはどのようなものか、全然イメージできません。

-

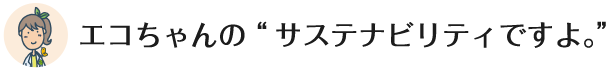

正式名称を、「マルチリージョン型デジタル電力供給システム」と言い、複数(マルチ)の、地域(リージョン)間の、デジタル技術による電力供給システム(EMS: Energy Management System)という意味で、複数の拠点をもつ企業向けのソリューションじゃ。

-

複数の拠点が関係して、電力を供給してくれる、ということはわかりましたが、まだピンときません。スミマセン。。。

-

一言でいえば、「拠点間で電気(電力)を効率よく融通し合えるよう管理してくれる」ということじゃ。

-

電気を融通し合うって、どういうことですか? 電気って、拠点毎に契約している電力会社から供給されるんですよね? あと、自拠点で発電した電気を使うこともあるかもしれません。

-

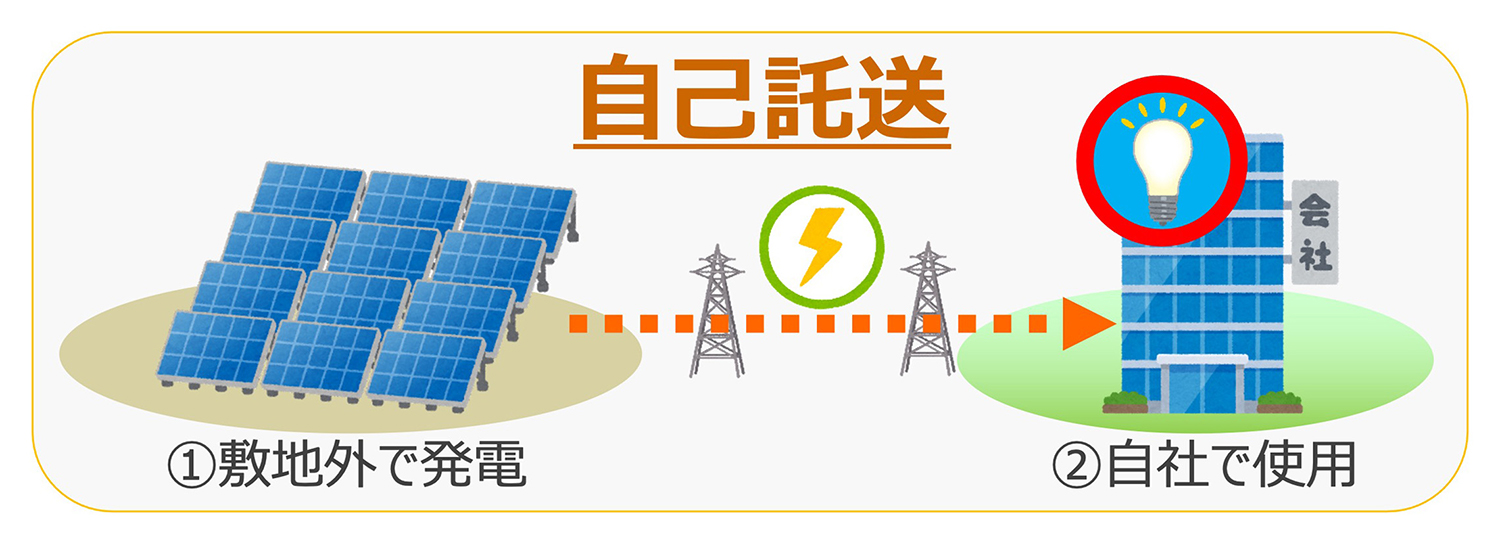

それもあるが、最近注目されているのは、 ”自己託送”といって、ある拠点で発電した電気を、電力会社の送電線を使って他の拠点に送る仕組みじゃ。

-

今はそんなことができるんですね。。。 電気を送る送電線って、発電所から電気の利用者に電気を送るだけではないんですね。

-

そういうことじゃ。この時代、どの企業にもカーボンニュートラル、つまり温室効果ガスを出さないようにする取組みが求められており、敷地の広い工場での太陽光発電の導入が進んでおる。その発電した電気を、”自己託送”で、都市部にあって、発電設備がない拠点で使用すると. . . ?

-

え~と、その都市部にある拠点でも温室効果ガスを発生しない太陽光発電の電気を使用していることになる、ということですか。

-

ピンポーン! そのとおりじゃ。複数の拠点で太陽光発電を行い、その電気を、発電ができない拠点や電気の使用量が多い製造拠点でも使うことで、企業全体で使う電気を全て再生可能エネルギーでまかなうことも夢物語ではないぞ。

-

この仕組みを考えた人、すご~い!。でも、太陽光発電みたいな再生可能エネルギーって、どうしても天候や時間帯によって発電量が変わって、不安定ですよね。心配です。

-

心配無用じゃ。例えば、優先的に特定の拠点に自己託送したり、蓄電池を活用して計画的に自己託送する電気の量を制御したりして、発電した電気をムダなく有効活用できるんじゃ。

こんな感じじゃ。音声無し、16秒

-

すご~い! 安心しました。でも”自己託送”って言うのは簡単ですけど、電気を電力会社の送電線を使って送るって、なんだか運用するのが大変そう。。。それに、そもそもこれを導入することによる効果って、前もってある程度わからないものかしら。

-

イイ着目点じゃ。まず運用面。自己託送をするためには、使う電気の量(需要量)と発電量(供給量)を30分単位で予測して計画書を作成し、報告することが義務付けられているんじゃ。ところが、ご安心あれ。マルチリージョンEMSではそのような業務を自動でやってくれるんじゃ。

-

運用面で担当者の負担が少ないって、嬉しいですよね。

-

そして導入時の心配じゃが、三菱電機では、エネルギーソリューション体験サイト 「PoC Lab.®」を提供しておる。こちらに無料登録すると自社の課題や事業に応じたエネルギーソリューションをデモ動画などで体験でき、それぞれの環境に合わせたシミュレーションで効果を把握できるぞ。

-

素晴らし~い! 至れり尽くせりではありませんか。

-

そのとおりじゃ。さぁ、マルチリージョンEMSの効果で、カーボンニュートラル実現の青写真を描こうか!

-

博士、、、寒い!? 。😊

マルチリージョンEMS

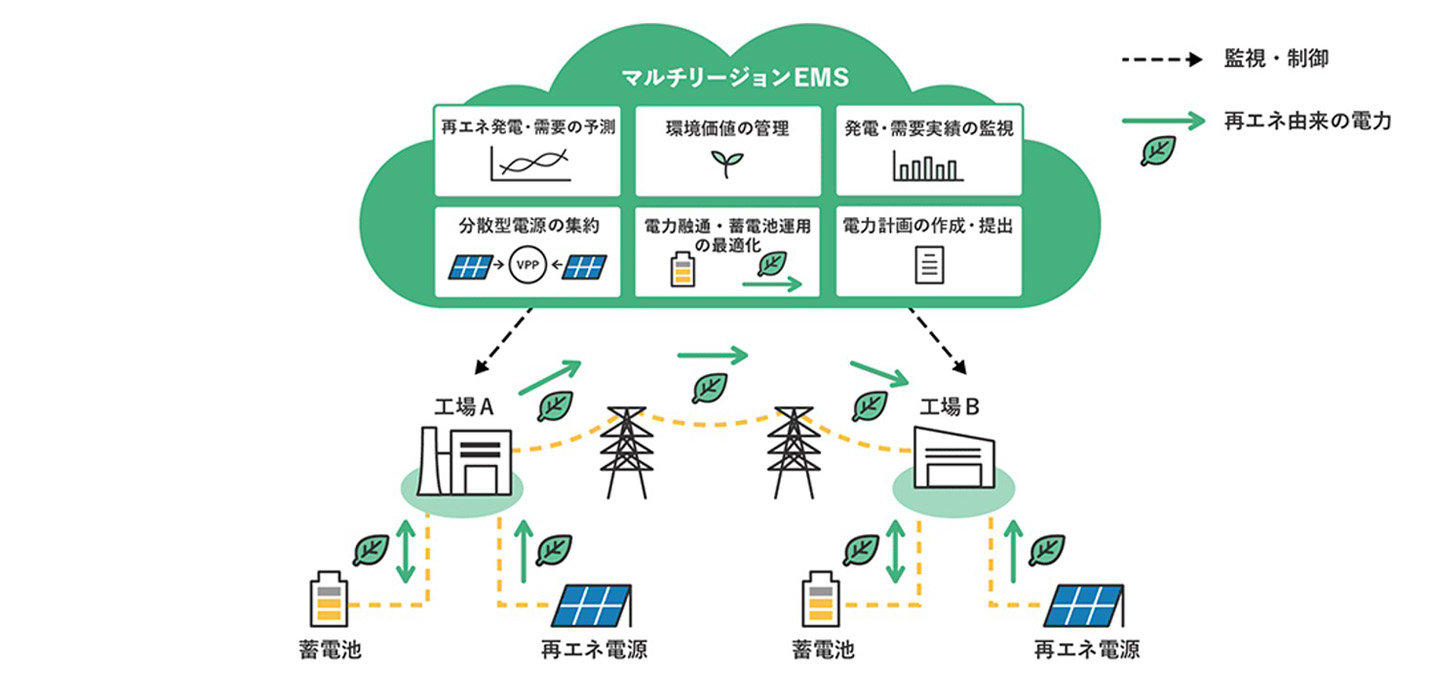

近年、企業に対しても再エネ100%化やCO2削減を求める声が日を追うごとに増えています。企業の脱炭素への取組をより透明性の高いものにするために、将来的には脱炭素化目標の管理も企業単位ではなく拠点単位で行うことが重要になります。三菱電機の「マルチリージョンEMS※1 」は、自己託送制度※2による拠点間での再エネ融通や蓄電池活用により、拠点単位の脱炭素化目標の達成を支援します。

※1 正式名称:マルチリージョン型デジタル電力供給システム

※2 電力会社が保有する送配電ネットワークを利用して、自社発電所で発電した電力を自社内の別の需要地点に送電する仕組み。

◆分散した電力を優先拠点に自己託送し、集中的に再エネ化

再エネは天候・時間帯によって発電量が変動するという潜在的な課題があります。また、拠点によっては電力需要に見合うだけの再エネ電源を設置するスペースが確保できない場合もあります。本技術は、再エネ化におけるこれらの課題を解決します。各拠点の電力を優先拠点に自己託送することで、集中的な再エネ化を実現するなど、拠点単位で脱炭素化目標の達成が可能になります。

◆再エネを最適運用することで無駄なく活用

本技術は5kmメッシュの気象情報を利用して、発電力量予測値を算出します。高精度な発電量予測に加え、電力需要予測、蓄電池容量、環境価値証明書※3の価格などを考慮し、「自己託送」「自己拠点内での消費」「蓄電池への充電」などの組み合わせを30分単位で最適化します。これにより再エネ価値を無駄なく活用できます。

※3 再エネの発電によって発生する「環境価値」や温室効果ガスの排出削減効果を、承認機関の認証を通じて「証書」の形にしたもの。現在国内では、非化石証書、J クレジット、グリーン電力証書などがある。

◆再エネ価値を30分単位で算出、透明性の高い運用が可能

将来の炭素税導入や世界の動向※4を踏まえ、月・年単位ではなく、30分単位で電力の再エネ価値を算出します。拠点間で再エネ価値がどのように融通され、どれだけ蓄電されたかなど、再エネ価値をきめ細かくトラッキングでき、透明性の高い運用が可能です。

※4 グローバルの先進企業が牽引するEnergyTagをはじめとするイニシアチブは、従来の年間単位ではなく1時間または30分単位での再エネ調達量と電力消費量を一致させる運用を推進。再エネの発電量が多い時間と需要をより短い時間単位で同期させることで、より多くの再エネ導入に繋げる狙いがある。当社も2022年3月にEnergyTagの支援団体に加盟。

◆自己託送の計画作成などの自動化で業務をスリム化

業務の負担となる自己託送に必要な電力計画の作成・変更・提供業務を自動化でき、業務を省力化できます。また、コーポレートPPAや環境証書購入など、自己託送以外の再エネ調達手法にも対応しています。