各事業所で、生きもの調査から

始まる自然との共生を推進

在来植生回復とビオトープ整備によって

ネイチャーポジティブに貢献

群馬工場では、事業所内とその周辺地域をフィールドとして、生物多様性の保全に取り組んでいます。

その一環として、構内に生育する外来植物を減らし、在来植物の比率を高める活動を継続しています。建物更新のタイミングで植え替えを実施したり、社内外から在来植物を移植することで緑地面積の拡大も図っています。また、2018年度に設置した「ふるさとガーデン」では在来種の苗木を育成しており、活動の意義を伝える看板を設置して従業員への環境教育や工場見学者への情報発信にも活用しています。

また、生きものが安心して生息できる環境づくりのため、構内にビオトープを造成しています。湿地環境や水辺を整備することで、多様な昆虫や小動物が集まる場となり、構内の生態系の質の向上に貢献しています。

加えて、行政やNPO法人が推進する地域の生物多様性保全活動にも積極的に参加しています。担当者が生きもの観察会などの社会貢献活動に参加し、地域の生態系への理解を深めるとともに、関係団体とのネットワーク構築にも取り組んでいます。

事業所所在地

〒370-0492 群馬県太田市岩松町800番地

主な取扱製品

給湯システム機器(ヒートポンプ式電気給湯機、電気温水器)

主な取組みテーマ

- ■建て替えなどの機会に在来種を植栽 [B-4-(4)]

- ■「ふるさとガーデン」を設置 [B-4-(1)] [B-4-(3)] [C-7-(1)]

- ■社会貢献活動と連動した生きもの観察会などを実施 [C-7-(1)]

[ ] 内は取組みテーマの分類を示します。詳細については以下を参照ください。

取組みの特徴

- ■植え替えにより敷地内の在来植物の比率を増加

- ■在来種の苗木を構内で育て、将来の植樹を目指す一方、従業員への環境教育にも活用

- ■近隣の休耕地を保全する取組みとあわせて生きもの観察会などを実施

群馬工場の活動テーマ

在来種の植栽と緑地面積の拡大に注力

群馬工場の構内には、古い設備や建物が残っています。これらの建て替え・更新を機会と捉え、2017年度より外来植物から在来植物への植え替えを進めています。

2018年6月に「ふるさとガーデン」を設置し、群馬県の県木(クロマツ)と県花(レンゲツツジ)やヤマボウシなど地域に縁深い樹木の苗木を育てています。これらの苗木は、ただ育てるだけでなく、在来種保護に対する従業員の関心を高め、生物多様性保全への理解を深める“教材”としています。

また、2025年度に外部専門家の協力のもと、構内の植物調査を実施しました。調査の結果、希少種のハナヤスリ、コイヌガラシ、カワヂシャを含む69科154種の植物(うち在来種37種)が確認できました。希少種は植生保護するとともに、在来種の一部は「ふるさとガーデン」へ移植し、保全を進めています。

塀の更新などにあわせて在来種を植栽

地震対策などの観点から、敷地を囲む塀を段階的に更新しています。これにあわせて塀の内側に植え込みをつくり、イチイやツツジなど在来の樹木や草花を採り入れています。また、事業所南側のエリアでは、「ふるさとガーデン」で育成した苗木を移植しています。苗木の育成には時間がかかるため、外部からの在来種導入とバランスを取りながら取組みを進めています。また、事業所内における今後の建物・施設の更新・新設計画に合わせて緑地面積の拡大も進めていきます。

更新前

更新前

更新後

更新後

ネイチャーポジティブに向けて、在来種の移植とビオトープを造成

構内の緑地に在来種を移植する活動を進めています。群馬工場近郊の石田川や利根川の周辺環境をイメージしたチガヤ・ススキを植栽したエリア、太田市内の遊水地から埋土種子※を採り入れ地域由来の草原環境の再生を目指すエリアなど、エリアを分けて管理しています。また、現在はこれらのエリアに植栽する植物の初期生育を、構内の「ふるさとガーデン」でも行っています。

さらに、2025年7月にビオトープを造成しました。もともと養魚池だった場所にビオトープの機能を持たせたもので、トンボ類など今までは見られなかった水生昆虫の生息を確認しています。今後は、動植物相のモニタリングを通じて環境を維持するとともに、生息する動植物を紹介する看板の設置などを計画しています。

※埋土種子:土壌中に埋まっていて、発芽せずに長期間休眠している植物種子。結実後に土壌表面に散布されて土中に埋没した種子のうち、休眠あるいは環境が不適当なために発芽しないで埋土種子となるものが多い。

チガヤ・ススキを植栽したエリア

チガヤ・ススキを植栽したエリア

埋土種子を外部から採り入れたエリア

埋土種子を外部から採り入れたエリア

「ふるさとガーデン」で在来種の苗木を育成

事業所敷地内に「ふるさとガーデン」を設置し、在来種の苗木を育成するとともに、従業員などに取組みの意義を発信する場として活用しています。

ガーデンは全部で3つの花壇からなっています。発芽から3年未満の苗木を植える「ファーストガーデン」、発芽後3~5年が経過した苗木を植える「セカンドガーデン」、そして発芽後5~7年が経過した苗木を植える「サードガーデン」です。成長段階の異なる苗木を並べることで、樹木の成長スピードや種類ごとの形状の違いなどを、目で見て感じ取れるように工夫しています。あわせて、取組みの趣旨を説明する看板も設置。従業員や工場見学者への情報発信にも活用しています。

2025年度から、構内の緑地へ植栽する在来植物の苗木の初期生育も行っています。ここで生育した植物を構内の他エリアへ移植するサイクルを確立することで、生物多様性を保全する区域の拡大を目指します。

8年以上育った苗木は構内に移植することを原則としており、経過時間に応じて植え替えなどの手入れを行っています。これまで2021年度、2023年度と2か所で移植を実施しました。2023年度の移植では、ふだんから従業員や工場見学者の往来が多い正門脇のスペースを移植先に選定しました。

畑で学ぶ生物多様性

~休耕地を活用した収穫&観察イベント~

群馬工場では、周辺の休耕地を活用する活動を2021年度から継続しています。群馬工場の周辺は広大な畑が広がる一方で、休耕地も多く、雑草が繁茂して周囲の畑や緑地環境に影響を及ぼすことが地域の課題となっていました。そこで、休耕地を一部借り受け、従業員が草刈りや農作物の栽培を行っています。また、従業員とその家族を招いて、栽培した農作物の収穫と、生きものへの興味を深めてもらうための生きもの観察会を合わせたイベントを毎年開催しています。

2025年度は10月に収穫イベントを開催しました。総勢65名の方に参加いただき、大盛況のイベントとなりました。当日は、冒頭で畑の生きものについて説明したうえで特徴的な生態を実演して、誰にでも理解しやすい内容としました。さらに、収穫したサツマイモから特に大きなものを探すなどのエンターテインメント要素も取り入れ、より楽しく学べるプログラムとしました。子どもたちは、バッタやイモムシ、カナヘビなど様々な生きものを捕まえてアプリで種類を確かめ、従業員の説明に耳を傾けていました。今後も、この活動を継続し、地域の環境保全と生物多様性の理解を深める取り組みをさらに充実させていきます。

イベントの参加者

イベントの参加者

参加者とともに収穫したサツマイモ

参加者とともに収穫したサツマイモ

NPO法人や行政が推進する活動に積極的に参加

群馬工場では、2023年度以降、地域の環境保全に取り組むNPO法人や拠点を置く太田市が主催する環境活動に、生物多様性保全活動の担当者が積極的に参加しています。各団体との関係づくりや情報収集につなげ、将来的には、希望する従業員による定期的なボランティア参加なども検討していきます。

地域共生イベントへの参画

NPO法人「新田環境みらいの会」主催の水質調査に、2023年度から参加しています。同団体は、群馬工場がある太田市を中心に活動しており、豊かな水環境を守るべく、遊水地の状況の調査や保全・整備計画の検討などに取り組んでいます。2024年度は、群馬工場の排水先である石田川の矢太神(やだいじん)水源でCODパックテスト※を実施。水質に問題がないことを確認したほか、子どもたちとともに水中の生きもの調査を実施しました。

また、太田市主催の「ホタルの鑑賞会」にも群馬工場の担当者が参加しました。このイベントでは、子どもたちを対象にホタルの勉強会を実施したほか、実際に太田市北部にあるビオトープに移動してホタルを鑑賞しました。今後も、自然の魅力を再発見するイベントへの参画を積極的に進めていきます。

※化学的酸素要求量(Chemical Oxygen Demand)を指標として水質を測る手法。CODの値が小さいほど、水質が綺麗であることを示す。

子どもたちに水中の生きものについて説明

子どもたちに水中の生きものについて説明

ホタルの勉強会を実施

ホタルの勉強会を実施

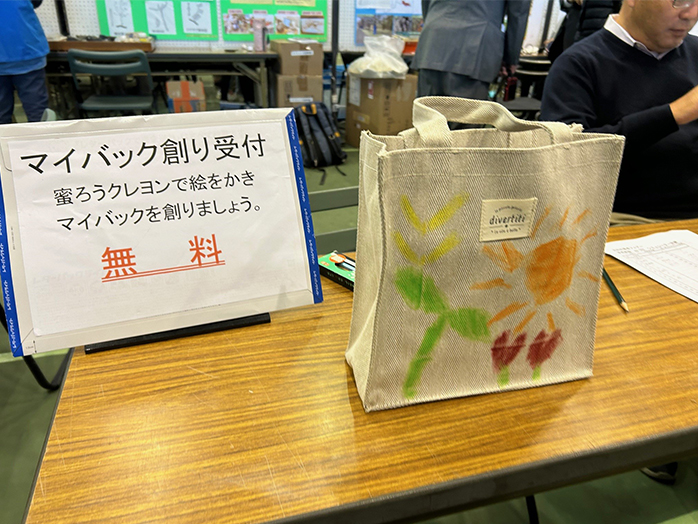

地域環境イベントでのブース運営

エコバッグづくりを体験できるブースを運営

エコバッグづくりを体験できるブースを運営

群馬工場は、市内の環境活動を活性化し、地域の環境意識の向上に貢献することを目的として、2024年度から太田市環境創造協議会へ参画しています。

その一環として、2024年11月、太田市環境フェアに初めて参加。環境について学べるコーナーやエコバッグづくりを体験できるコーナーの運営を担当しました。また、太田市内の湧水池や河川の水質調査の結果を展示するなど、環境について楽しく学ぶ機会の提供に協力しました。

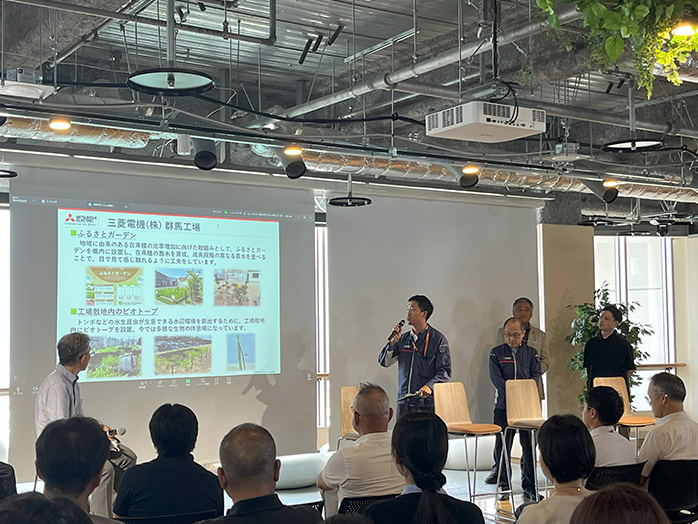

ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォームへの参画

2025年度より、「ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォーム※」に参画しています。これは、群馬県内でネイチャーポジティブ実現に向けた活動を行う企業や団体の連携を促進することで、「群馬県版ネイチャーポジティブ経営エコシステム」を形成することを目的とした取組みです。

群馬工場の活動は、このプラットフォームにおいてベストプラクティス(優良事例)の1つに選ばれました。また2025年8月には、優良事例を紹介し、活動のさらなる発展につなげることを目的としたワークショップが開催され、当工場の担当者も登壇しました。生物多様性保全の取組みを紹介するとともに、パネルディスカッションで意見交換を行いました。その後10月と12月には、ベストプラクティスに選ばれた他の企業の担当者との情報交換会を実施しました。互いの工場を見学したほか、生物多様性保全活動を続けるうえでの悩みや今後の取組み計画などの情報を交換し、多くの知見を得ることができました。今後も、同プラットフォームを通じて外部との連携や情報共有を継続していきます。

※ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォーム:

https://www.pref.gunma.jp/site/naturepositive/ ![]()

8月のワークショップで当工場の取組みを紹介

8月のワークショップで当工場の取組みを紹介

10月の情報交換会での他企業工場見学

10月の情報交換会での他企業工場見学

群馬県内企業との協力関係により、活動を深化

地域の自然を採り入れることを活動のテーマの一つとしている群馬工場では、同県内に本社を置き、造園工事や緑地メンテンナンスなどを行う株式会社山梅の協力も得て活動を展開しています。ビオトープの造成や構内緑地の整備など個別の取組みにあたってアドバイスを受けているほか、生物多様性保全における重要なポイントや具体的な手法についての意見交換の場なども定期的に設けています。今後もこの協力関係を継続することで、活動の深化につなげていきます。

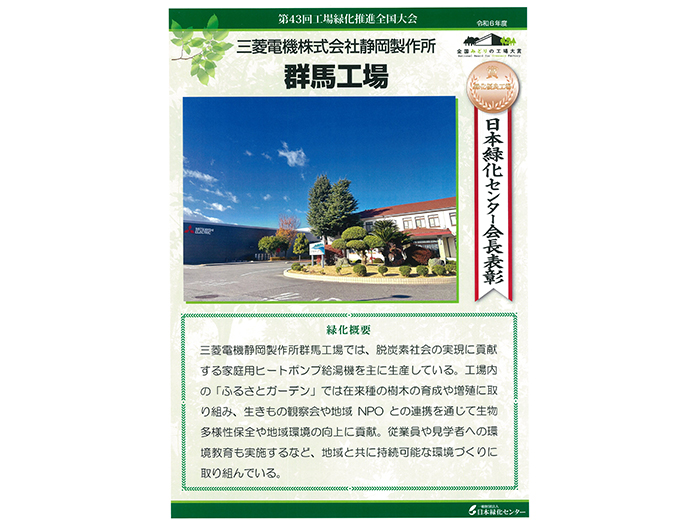

外部表彰

第43回工場緑化推進全国大会で「日本緑化センター会長賞」を受賞

緑化優良工場等表彰(通称:全国みどりの工場大賞)は、経済産業省が主催する表彰制度です。「工場立地と周辺地域の生活環境の調和」という工場立地法の精神を踏まえ、工場緑化を積極的に推進し、工場内外の環境の向上に顕著な功績のあった工場などに賞が贈られます。

群馬工場は、2024年度にこれに応募し、第43回工場緑化推進全国大会にて「日本緑化センター会長賞」を受賞しました。

外部専門家による審査等を得て、主に3つの項目が評価を受けました。

- ■社内に緑化担当要員を有しており、清潔な状態が適切に保たれていること

- ■地域在来の樹木の苗木を育てて移植していること

- ■地元団体と協力し、さまざまな環境保全活動を行っていること

今後も引き続きこれらの活動を展開しながら、さらに上位の表彰受賞を目指していきます。

緑化優良工場等表彰の表彰式

緑化優良工場等表彰の表彰式

日本緑化センター会長賞の表彰盾

日本緑化センター会長賞の表彰盾

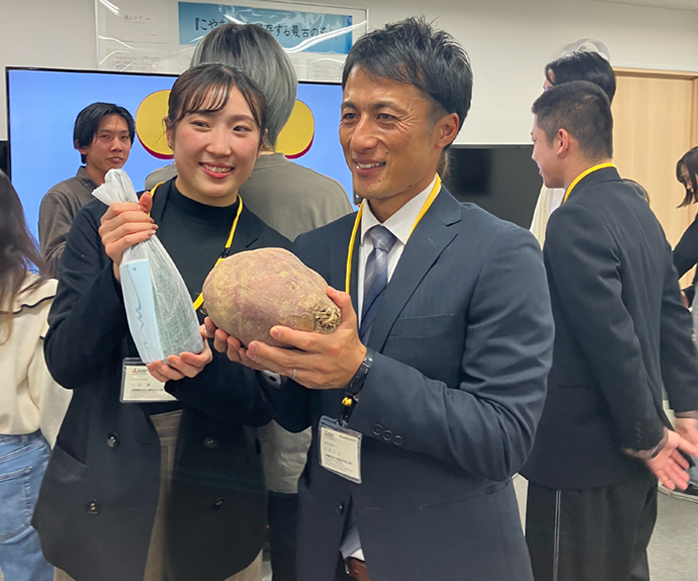

「イモリンピックIMOLYMPIC2024」で2連覇達成

2024年11月、NPO法人「銀座ミツバチプロジェクト」が主催する「イモリンピックIMOLYMPIC2024」に参加しました。同団体では屋上緑化を目的として、全国のパートナーとともにビルの屋上などでサツマイモを育て、芋焼酎をつくる「芋人」プロジェクトを以前から実施しています。イベントはこれに関連して2018年度から開催されているもので、全国から参加者が集まり、育てたサツマイモの重量を競います。

群馬工場の担当者が持参したサツマイモは重量が2,800グラムあり、2,500グラムで、初参加、初優勝した前年度に続いて「畑部門」での2連覇を飾ることができました。これを含めた各団体の収穫物の一部は、「芋人」プロジェクトの一環として、オリジナルの芋焼酎に加工、販売されます。

今後もこうした外部の機会を積極的に活用し、環境保全に関わる団体などとの交流につなげるとともに、従業員への発信などにも役立てていく予定です。

イモリンピック2024の表彰式

イモリンピック2024の表彰式

優勝したサツマイモ

優勝したサツマイモ

マネジメントの声

外部とのつながりを強めつつ、構内での活動を発展させていきます。

当工場ではこれまで、行政やNPO法人の活動に積極的に参加してきました。それに加えて2025年度は、「ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォーム」への参画を契機として、群馬県内の他企業とも情報交換を行うなど、外部とのつながりが大きく広がっています。こうしたつながりを活かして今後も活動を充実させ、緑化優良工場等表彰における上位の表彰や、自然共生サイトの認定も目指していきたいと考えています。

また、引き続き構内での活動にも注力していきます。「ふるさとガーデン」などでの在来種の植樹・育成やビオトープの造成によって、構内における緑地面積は広がっていますが、今後はさらに比率を拡大していきます。今後活動を発展させていくには、さらに多くの従業員が生物多様性保全に関心を持ち、活動に積極的に参加できるようにしなければなりません。構内に生息する動植物を紹介する看板の設置など、情報を積極的に発信することで、従業員が目を向けるきっかけをつくっていきたいと思っています。

群馬工場 工場長 冨永 尚史

(写真中央)

組織全体の活動へと進化させることが必要です。

群馬工場の活動は、着実に進展していますが、現状は担当者レベルでの活動にとどまっており、個人の意欲に頼っている側面があります。一方で、外部の活動にも積極的に参加してきたことで、当課以外の従業員からもポジティブな意見が出てきており、生物多様性保全の取組みを知り、関心を持つ人が少しずつ増えていることも実感しています。

今後、さらに活動を進化させていくためには、組織的な活動に広げていくことが必要だと認識しています。もっと多くの従業員に活動の主旨や意義を知ってもらえれば、参加したいと考える従業員が増え、すそ野が広がっていくと期待しています。

群馬工場 生産企画課 課長 喜多 秀仁

(写真左)

従業員を巻き込む仕掛けを考えていきます。

これまでの環境推進活動によって、過去に見られなかったトンボ類が確認されるなど、構内の環境は少しずつ変化しています。また、活動に対する従業員の認知も、着実に広がっていると感じます。ビオトープの名称を募集した際には126件もの応募がありましたし、完成後も通りがかりに足を止めてを観察する従業員をよく見かけるようになりました。今後、当工場では緑地面積の拡大など、活動をさらに強化していきたいと考えています。そのためには、地域の動植物のことをよく知るとともに、従業員を巻き込みながら、推進力を高めていくことが重要です。当工場での取組みは、ビオトープや「ふるさとガーデン」など、目にとまりやすいものが中心ですので、それらを活かして従業員が環境活動に興味を持つ仕掛けを考えていければと思います。

群馬工場 生産企画課 副課長 芳野 竜太

(写真右)

(2025年10月取材)

担当者の声

2020年度に生物多様性保全の担当になってから、地域の自然を工場の中にも採り入れたいという思いで、少しずつ活動を続けてきました。2024年度以降は、工場の中だけで完結するのではなく、行政やNPO法人のみなさんと一緒に地域の環境保全に参加するなど、外部とのつながりもどんどん広げています。さらに、2025年度には群馬県のプラットフォームを通じて、県内の企業同士がネイチャーポジティブに向けて情報交換できる場もでき、活動の輪がより大きくなりました。

構内では、ビオトープの造成や緑地面積の拡大を進めながら、在来種を中心とした植樹にも継続的に取り組んでいます。2025年度からは、ビオトープ造成に加えて「埋土種子」を活かした緑地づくりにも挑戦し、土地にもともと眠っていた地域の自然を“よみがえらせる”取組みを進めています。

こうした活動によって、従業員からの関心も高まり、「こんな生きもの見つけたよ!」「あの活動、面白いね」などの声をかけてもらう機会が増えました。新しくつくったビオトープの名称を募集した際に予想以上の応募があった時は、本当にうれしくて、活動が“みんなのもの”になりつつあると実感しました。

これからは、もっと多くの従業員が気軽に参加できるような空気づくりを目指したいと考えています。担当者だけでなく、群馬工場全体の取り組みとして、地域の生態系と調和しながら自然を増やしていく――そんなネイチャーポジティブを実現する“工場と自然が共生する場所”を、これからもみんなでつくっていきたいです。

群馬工場生産企画課 光山 達紀

(2025年10月取材)

群馬工場の活動の方向性

以下は三菱電機グループの各事業所による生物多様性保全活動の方向性を示した一覧表です。

群馬工場の活動がどの方向性に当てはまるのかを、色で示しています。

周辺地域との調和に配慮し、在来種の比率向上を目指す

| 活動の方向性 |

|---|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

||

|

||

|

||

|

|

|

|

||

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

※1開発圧:棲みかの破壊。事業拠点を新たに建設することや、天然資源の採取などのために開発が行われること(サプライチェーンでの開発を含めて)、などが該当。操業による水の使用が周辺地域や水源、ひいては生きものの生息環境に影響を与える場合などもこれに含まれると考えられる。

※2外来種圧:その地域にもともと存在しない生きものが、外構や建物の脇の緑地、生垣などをつくる際に地域の外から樹木や草木を導入することがある。何気なく行われる生きものの移動が、地域固有の種の生息を脅かしたり、遺伝的な汚染の原因となることがある。

※3外来生物法の「特定外来生物の飼育、栽培、保管又は運搬」に関する規定に則り活動を実施。

フォトギャラリー

-

ヤマボウシ在来種

ヤマボウシミズキ科在来種ミズキ科在来種在来種

ヤマボウシミズキ科在来種ミズキ科在来種在来種 -

クルメツツジ在来種

クルメツツジツツジ科ツツジ科在来種

クルメツツジツツジ科ツツジ科在来種 -

ムラサキシキブ在来種

ムラサキシキブクマツヅラ科クマツヅラ科在来種

ムラサキシキブクマツヅラ科クマツヅラ科在来種 -

バラ科キイチゴ属の一種?

バラ科キイチゴ属の一種?

バラ科キイチゴ属の一種? -

ザクロ在来種

ザクロミソハギ科ミソハギ科在来種

ザクロミソハギ科ミソハギ科在来種 -

カワヂシャ準絶滅危惧種

カワヂシャオオバコ科オオバコ科準絶滅危惧種

カワヂシャオオバコ科オオバコ科準絶滅危惧種 -

ニホンアマガエル在来種

ニホンアマガエルアマガエル科アマガエル科在来種

ニホンアマガエルアマガエル科アマガエル科在来種 -

ヤマトシジミ(メス)在来種

ヤマトシジミ(メス)シジミチョウ科シジミチョウ科在来種

ヤマトシジミ(メス)シジミチョウ科シジミチョウ科在来種 -

ヤマトシジミ(オス)在来種

ヤマトシジミ(オス)シジミチョウ科シジミチョウ科在来種

ヤマトシジミ(オス)シジミチョウ科シジミチョウ科在来種 -

オオミズアオ在来種

オオミズアオヤママユガ科ヤママユガ科在来種

オオミズアオヤママユガ科ヤママユガ科在来種 -

ミナミヌマエビ在来種

ミナミヌマエビヌマエビ科ヌマエビ科在来種

ミナミヌマエビヌマエビ科ヌマエビ科在来種 -

アキアカネ在来種

アキアカネトンボ科トンボ科在来種

アキアカネトンボ科トンボ科在来種 -

カワラヒワ在来種

カワラヒワアトリ科アトリ科在来種

カワラヒワアトリ科アトリ科在来種 -

キタテハ在来種

キタテハタテハチョウ科タテハチョウ科在来種

キタテハタテハチョウ科タテハチョウ科在来種 -

コチドリ在来種

コチドリチドリ科チドリ科在来種

コチドリチドリ科チドリ科在来種 -

トノサマバッタ在来種

トノサマバッタバッタ科バッタ科在来種

トノサマバッタバッタ科バッタ科在来種 -

ギンヤンマのヤゴ在来種

ギンヤンマのヤゴヤンマ科ヤンマ科在来種

ギンヤンマのヤゴヤンマ科ヤンマ科在来種 -

ベニシジミ在来種

ベニシジミシジミチョウ科シジミチョウ科在来種

ベニシジミシジミチョウ科シジミチョウ科在来種 -

モズ在来種

モズモズ科モズ科在来種

モズモズ科モズ科在来種