各事業所で、生きもの調査から

始まる自然との共生を推進

敷地内の大規模工事にあわせ、生物多様性に配慮した緑地を整備

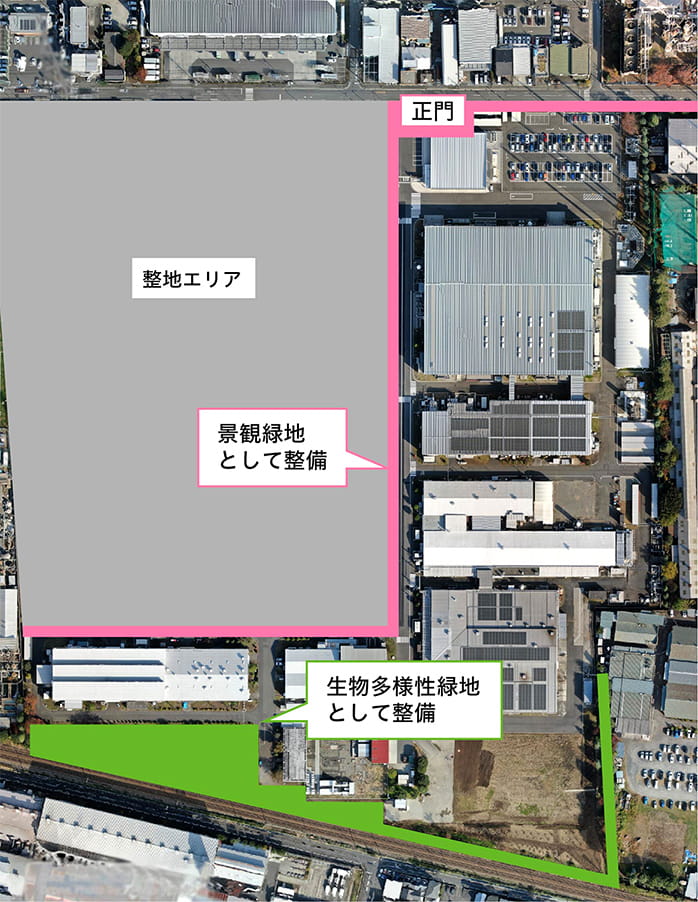

相模地区ではヤード整備計画に伴う大規模工事が予定されていました。この機会を活用し、生きものに配慮した「生物多様性緑地」と、景観を重視した「景観緑地」の2つの緑地を整備。それぞれコンセプトに沿った植栽としているほか、緑地の管理方針も別々に設定しています。

このうち「生物多様性緑地」には、昆虫や鳥類の休息地とすることを目指して、水辺を含むビオトープを造成。近隣の河川で採取されたメダカやヌマエビを導入するなど、地域本来の生態系に近い環境を整えています。

事業所所在地

〒252-5295 神奈川県相模原市中央区宮下一丁目1番57号

主な取扱製品

誘導飛しょう体システム、火器管制システム、人工衛星、人工衛星搭載機器、宇宙用輸送システム・搭載機器

主な取組みテーマ

- ■「生物多様性緑地」の整備、管理 [B-4-(1)] [B-4-(2)] [B-4-(3)] [B-4-(4)] [B-5-(2)] [C-6-(1)]

[ ] 内は取組みテーマの分類を示します。詳細については以下を参照ください。

取組みの特徴

- ■敷地内での大規模な工事計画に緑地の再整備を盛り込み。緑地の機能ごとに「景観緑地」「生物多様性緑地」の2種類を整備

- ■「生物多様性緑地」内に水辺を含むビオトープを造成し、専用マニュアルを設けて管理。

目視での経過観察も実施

相模地区の活動テーマ

「景観緑地」と「生物多様性緑地」を分けて整備・管理

相模地区は、2014年11月に敷地内の樹木の種類や本数を把握する調査を実施しました。この調査で、およそ1800本の植栽には希少種こそ含まれないものの、注意すべき外来種はほとんどないこと、また南側のエリアには地域在来の生態系が色濃く残っていることがわかりました。また当時、相模地区ではヤード整備計画に伴う大規模工事が予定されていました。そこで、工事計画の立案にあたり、生物多様性に配慮した緑地の整備計画を組み込むことにしました。

相模地区では、かねてから地元・相模原市の「木もれびの森(相模原中央緑地)」の整備活動に取り組んでいるほか、市内の企業などが組織する環境保全団体「相模原の環境をよくする会」の生物調査などにも参加しています。緑地整備においては、こうした活動を通じて蓄積した地域の自然やその保全に関する知識・ノウハウを活かして、環境と調和するプランを検討する一方、お客様や従業員の目を楽しませ、ストレスを緩和するといった工場緑地の機能を維持することも重視。最終的に、生きものに配慮した「生物多様性緑地」(約6,000m2)と景観を重視した「景観緑地」(約1,000m2)とを分けて、別々に管理していくことにしました。

「生物多様性緑地」については、エリアの点在を避け、一定の面積を確保。より多くの生きものが利用しやすい環境にするとともに、管理のコストや手間を減らし、長期的に維持していけるよう工夫しています。さらに、在来の環境を意識したビオトープを造成することで、鳥や昆虫が休息などに利用できるようにしています。2020年8月のビオトープ完成以降、トンボの飛来などが多数確認され、その後繁殖も確認できるようになりました。現在は緑地管理を継続しながら、従業員の教育の場、憩いの場としても活用できるよう、事業所内での情報発信にも努めています。毎年12月には、生物多様性緑地の木々をイルミネーションして、クリスマスイベントを実施するなど、従業員が気軽に緑地に親しめる機会の創出にも取り組んでいます。

「景観緑地」と「生物多様性緑地」は別々の場所に整備

「景観緑地」と「生物多様性緑地」は別々の場所に整備

正門周辺に整備した「景観緑地」にも、在来種を極力取り入れている

正門周辺に整備した「景観緑地」にも、在来種を極力取り入れている

従業員向けの啓発資料なども作成し、積極的に情報を発信

従業員向けの啓発資料なども作成し、積極的に情報を発信

※ 空中写真は菱栄テクニカのドローンにて撮影(2020年11月撮影)

地域の生態系と調和する「生物多様性緑地」

相模地区の「生物多様性緑地」は約6,000m2、その中に120m×40mのビオトープを造成しています。コンセプトは、「野鳥や昆虫の休息地」と「生態系のサイクルの構築」。コンセプトに沿って、地域の緑地・水辺の環境を可能な限り再現するよう工夫しています。

具体的には、在来の環境を残す敷地内南側の緑地をベースに、倒木のリスクがある高齢の樹木や、地域本来の植生に含まれない一部の外来種を伐採。相模原市内にある「木もれびの森」の植生も参考にして、在来のコナラ、ヤマボウシ、ヤマザクラなどを植樹しました。

ビオトープには浮島を設置し、植物の繁茂を促す。トンボなどが利用しやすいよう、水際の雑草も極力刈らない

ビオトープには浮島を設置し、植物の繁茂を促す。トンボなどが利用しやすいよう、水際の雑草も極力刈らない

ビオトープまでの散策路を整備

ビオトープまでの散策路を整備

繁殖したメダカ

繁殖したメダカ

水辺については、工場からの間接冷却水や地下水を活用して造成。ここに近隣の相模川で採取したメダカ(クロメダカ)、ヒメタニシ、ヌマエビなどの動物を導入し、相模原市内の水辺に近い環境としています。定期的な観察によって、多数のトンボの飛来やヤゴの羽化が確認されています。また、メダカやヒメタニシは繁殖していることもわかっており、この環境に定着していることがうかがえます。

相模地区では、「できる限り人の手を入れず、自然の手に任せる」という「生物多様性緑地」の管理方針を定めています。例えば、樹木と草については、「極力剪定を行わない」「草は膝丈まで残す」などのルールを細かく設定。これを「緑地管理要項」としてまとめ、管理を担当する関係会社などに共有しています。また、水辺についても同様の管理ルールを定め、地域の生態系に近い環境の維持に努めています。

一方で、「藻の繁茂を一定のレベルに抑える必要がある」「ヤゴが羽化するときに登れる場所が少ない」などいくつかの課題も明らかになっています。こうした課題への解決策を考え、より効率的・効果的な管理手法を検討しています。

池を覆う「藻」の管理ノウハウを蓄積

「生物多様性緑地」内のビオトープは他の水源からは閉鎖されているため、ある程度は人の手で水位や水質を調整し、一定の環境を保つ必要があります。

相模地区では担当者が日々のチェックと管理を行っていますが、アオミドロに代表される「藻」の過剰な繁茂への対処が大きな課題の一つとなっています。これまでの対処結果をもとに年間を通した管理の方法を定め、敷地内の緑地管理を行う子会社とも連携しながら取り組んでいます。

今後、担当者が交代しても、長期にわたって管理できるよう、できる限り省力的でわかりやすい管理方法を模索しています。

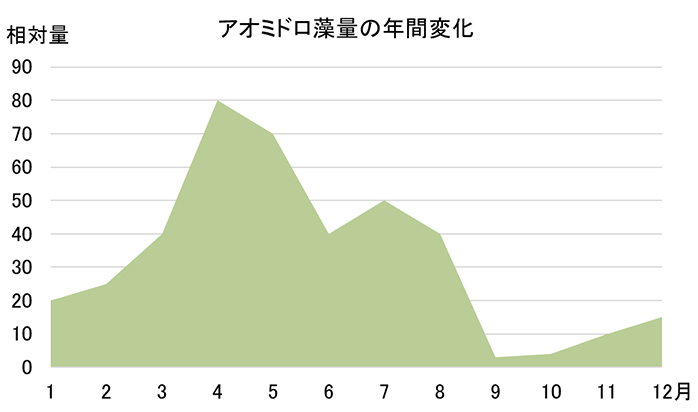

■年間の傾向分析

アオミドロは繊維状の藻で、千切れた一部分からでも成長するなど、旺盛な繁殖力が特徴です。相模地区のビオトープではアオミドロが池の表面を広い範囲で覆ってしまうことが多く、水質や他の生きものへの影響が懸念されることから、適宜、除去しています。

年間での藻量の変化イメージは右の通りです。特に春ごろから活発に成長し、その勢いは秋まで収まりません。冬には増えにくくなりますが、ある程度の日照があれば成長・繁茂を続けます。

■対処のポイント

管理にあたっては人力での除去のほか、養分吸収を阻害するコントロール剤、養分(リン)をイオンと結合させて水に溶けなくする鉄電解装置などもテストし、他の生きものへの影響、池の外観への影響も考慮しながら試行錯誤を重ねました。現在では、池の上層にあるアオミドロを網ですくいあげる方法に落ち着いています。

成長が加速する4月前にどれだけ除去できるかがポイントとなりますが、その一方で、アオミドロを棲みかにしたり、餌にしたりしている生きものもいるため、全て除去するのも不適切です。加えて、アオミドロは水質管理においても一定の役割を果たすとみられます。

アオミドロの成長の源は、日照と、水中に溶け込んだリンや窒素などの栄養です。これらの栄養の濃度が高くなりすぎる(富栄養)と、水質の悪化を招きます。余分な栄養を取り込んだアオミドロを池から除去することで、結果的に水中の余計な栄養分を排除でき、水質を保つことにつながります。

■水質バランスが崩れることによる影響と対処

2022年6月ごろ、ビオトープの水に「濁り」が発生しました。水温の上昇や池に棲むメダカの世代交代、エビの仲間の脱皮などが重なり、水質バランスが崩れたためと推測しています。

引き続きアオミドロの除去を行いながら経過を観察しましたが、濁りは数カ月にわたり改善しませんでした。水中の栄養分の量がアオミドロの分解吸収能力を超えたと見られます。日照が池の底まで届かず、アオミドロの成長も鈍化、変色などの症状も現れました。

こうした状況を受けて給水量を増やしたところ、1週間ほどで濁りは改善しました。水が希釈されたことでアオミドロの分解能力が追い付いたものと考えられ、変色も収まりました。その後は給水量を元に戻しましたが、濁りは再発していません。

濁りが発生したビオトープ

濁りが発生したビオトープ

対処実施後、濁りは収まった

対処実施後、濁りは収まった

担当者のコメント

ビオトープの池の観察を長らく続けてきましたが、今年は水中からスギナが生え、6月にはつくし(スギナの胞子茎)もできているところを確認しました。

スギナはやせた土地で生え湿気を好む植物と思っていましたが、池底まで地下茎を伸ばして水中から生えている状況を目の当たりにし、水生植物の性質も持ち合わせていることを初めて知りました。スギナの親戚のトクサは湿生植物で水辺に繫茂するので、スギナが水中から生えるのもおかしいことではないようです。

このように生きものが環境に適応している姿を見るたび、そのたくましさに感心させられます。

マネジメントの声

生物多様性緑地を設けてから季節も廻り、ビオトープも日々変化し続けています。前年のある時期に起きたことが、次の年にはまた違った状況になるなど、自然の前においては私たちの知識もまだまだ足りないことを痛感しています。その一方で、工場敷地内の小さな緑地ながら、すでに多くの生きものが訪れてくれているのは喜ばしいことです。野鳥では22種類、トンボ類では10種類が確認され、チョウ類やバッタ類においても複数の種類が確認されています。

小さな緑地は地域の環境を改善するには非力ですが、ここで起こっていることが地域でも起こっているという視点で管理し、観察することで、色々な気づきを得ることができます。この気づきを従業員と共有していくことにより、生物多様性や自然環境に関する興味が芽生え、個々の行動の変化につながることを期待しています。

鎌倉製作所 製造管理部長 勝元 晋平

この度、工場の環境管理部門に着任し、初めて生物多様性保全活動に携わることになりました。ここ相模地区では、昆虫や鳥類の休息地とすることや、近隣河川で採取されたメダカやヌマエビを導入し地域本来の生態系に近い環境などを目指した、水辺があるビオトープを保有し、関係部門との協力を得て維持管理を行っています。

着任して感じたことは、さらなるステップアップには構内従業員への情報発信や取組みについての理解促進、従業員自ら生物多様性保全活動に関わってもらうような施策を推進することです。一例として、ビオトープは構内従業員の憩いの場としても気軽に利用できるよう、構内イベントや各種活動と連携して、気軽に親しめる機会の創出にも取り組んでいきたいと思います。

また、最近の気候変動に伴いこれまでにない変化も現れるかもしれません、定期的な確認などを通じ、無理のない取組みを続け、これまでの生物多様性保全活動が途切れることない様に引き続き取り組んでいきたいと思っています。

鎌倉製作所 製造管理部 製造企画課 副課長 佐藤 清孝

相模地区の活動の方向性

以下は三菱電機グループの各事業所による生物多様性保全活動の方向性を示した一覧表です。

相模地区の活動がどの方向性に当てはまるのかを、色で示しています。

生物多様性緑地の整備・管理

| 活動の方向性 |

|---|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

||

|

||

|

||

|

|

|

|

||

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

※1開発圧:棲みかの破壊。事業拠点を新たに建設することや、天然資源の採取などのために開発が行われること(サプライチェーンでの開発を含めて)、などが該当。操業による水の使用が周辺地域や水源、ひいては生きものの生息環境に影響を与える場合などもこれに含まれると考えられる。

※2外来種圧:その地域にもともと存在しない生きものが、外構や建物の脇の緑地、生垣などをつくる際に地域の外から樹木や草木を導入することがある。何気なく行われる生きものの移動が、地域固有の種の生息を脅かしたり、遺伝的な汚染の原因となることがある。

※3外来生物法の「特定外来生物の飼育、栽培、保管又は運搬」に関する規定に則り活動を実施。

フォトギャラリー

-

セグロセキレイ

セグロセキレイ

セグロセキレイ -

カルガモ

カルガモ

カルガモ -

ハクセキレイ(夏羽)

ハクセキレイ(夏羽)

ハクセキレイ(夏羽) -

カワラヒワ

カワラヒワ

カワラヒワ -

コゲラ

コゲラ

コゲラ -

シジュウカラ

シジュウカラ

シジュウカラ -

ジョウビタキ

ジョウビタキ

ジョウビタキ -

イソヒヨドリ

イソヒヨドリ

イソヒヨドリ -

オナガ

オナガ

オナガ -

コチドリ

コチドリ

コチドリ -

カワセミ

カワセミ

カワセミ -

メダカ

メダカ

メダカ -

ヒメタニシ

ヒメタニシ

ヒメタニシ -

トンボ類の幼虫(ヤゴ)

トンボ類の幼虫(ヤゴ)

トンボ類の幼虫(ヤゴ) -

シオカラトンボ

シオカラトンボ

シオカラトンボ -

アキアカネ

アキアカネ

アキアカネ -

ショウジョウトンボ

ショウジョウトンボ

ショウジョウトンボ -

コノシメトンボ

コノシメトンボ

コノシメトンボ -

アオモンイトトンボ

アオモンイトトンボ

アオモンイトトンボ -

キタテハ

キタテハ

キタテハ -

マメコガネ

マメコガネ

マメコガネ -

トノサマバッタ

トノサマバッタ

トノサマバッタ -

ヒルガオ

ヒルガオ

ヒルガオ -

マメグンバイナズナ

マメグンバイナズナ

マメグンバイナズナ -

ホタルブクロ

ホタルブクロ

ホタルブクロ -

オオニシキソウ

オオニシキソウ

オオニシキソウ -

トキワハゼ

トキワハゼ

トキワハゼ

セグロセキレイとハクセキレイ

長い尾を上下に振るしぐさが特徴的なハクセキレイとセグロセキレイ。同じセキレイ科で、体形、体格、動きもよく似た二種です。ハクセキレイはもともと北海道などで見られた種ですが、街の環境に適応しながら生息地を広げ、現在では四国や九州でも繁殖が確認されるようになりました。一方セグロセキレイは以前から本州で見られた種で、主に河川周辺で繁殖します。したがって本州ではセグロセキレイのほうが “古株”ですが、人家周辺でも繁殖できるハクセキレイのほうがいまでは個体数も多いとされ、身近で見る機会も多い野鳥です。

種名が示すように羽色は異なりますが、幼鳥のころは似た色合いをしています。また、夏羽のハクセキレイにはセグロセキレイのように黒みをおびた個体もいるなど、意外にも識別が困難なケースがあるようです。ハクセキレイは目の下が明るい色をしていることが多く、セグロセキレイでは目の上に白い眉のような模様が現れることが多いと言われているため、迷ったときは顔を見てみるのがいいかもしれません。

セグロセキレイ

セグロセキレイ

ハクセキレイ(夏羽)

ハクセキレイ(夏羽)