| コロンビア号メダカ実… | ||

|

|

宇宙食の味は?―オラ… | |

| |

| ライター 林 公代 Kimiyo

Hayashi |

|

2004年3月、太陽系で最も遠い天体「セドナ」発見! というニュースに思わず「水、金、地、火、木、土、天、海、冥、セドナ?」とつぶやいてみたりしませんでしたか?「熱いロマンを感じます」というメールがDSPACEにも寄せられました。(Karinsaさんより)ありがとうございます。残念ながらセドナは惑星の仲間には入らないようですが、「冥王星までが太陽系ファミリー」となんとなく思っていた私達の常識を「ガツーン」と打ち破ってくれましたよね。

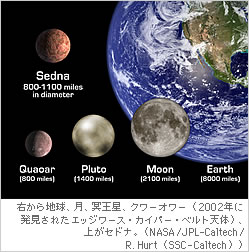

2004年3月、太陽系で最も遠い天体「セドナ」発見! というニュースに思わず「水、金、地、火、木、土、天、海、冥、セドナ?」とつぶやいてみたりしませんでしたか?「熱いロマンを感じます」というメールがDSPACEにも寄せられました。(Karinsaさんより)ありがとうございます。残念ながらセドナは惑星の仲間には入らないようですが、「冥王星までが太陽系ファミリー」となんとなく思っていた私達の常識を「ガツーン」と打ち破ってくれましたよね。セドナの発見でまずびっくりしたのはその軌道(右のイラスト)。かなりのだ円。太陽から一番離れている時には太陽からの距離1300億kmで太陽―地球間の約900倍。セドナが太陽の周りを一周するのに1万500年もかかってしまう。 で、大きさは? と言えば下のイラスト。冥王星の四分の三ぐらいの大きさだ。冥王星が発見されて以来見つかった天体では最大。でも冥王星って惑星なのに地球の月より小さいんですね。  再び上のイラストで右上の図を見ていただくと、冥王星(Pluto)の軌道の周りに青い点がたくさん描かれている。これは「エッジワース・カイパー・ベルト」天体と呼ばれる小天体で、1992年以来800個ほど見つかっている。実はセドナも冥王星もこのエッジワース・カイパー・ベルト天体の仲間だ、と考えられているのです。

再び上のイラストで右上の図を見ていただくと、冥王星(Pluto)の軌道の周りに青い点がたくさん描かれている。これは「エッジワース・カイパー・ベルト」天体と呼ばれる小天体で、1992年以来800個ほど見つかっている。実はセドナも冥王星もこのエッジワース・カイパー・ベルト天体の仲間だ、と考えられているのです。ではなぜ冥王星は惑星で、セドナは違うのか? 1846年に海王星が発見された後、その外側に惑星Xがあるはずだと天文学者たちが何十年も観測を続けた後、クライド・トンボーがローウェル天文台で1930年に冥王星を発見。その後70年以上も他の天体が発見されず、第9惑星と呼ばれ続けてきた。こんな歴史的経緯が尊重されている。国際天文学連合も冥王星を第9惑星と宣言している。 セドナを発見した研究グループリーダーのマイク・ブラウン氏(カリフォルニア工科大学)は、惑星はその軌道を通る天体の総質量より大きくなければならないと考えている。セドナの軌道近くには同様の天体が今後も発見されるだろうし、セドナがそれらの総質量より大きい天体だとは考えにくい。だからセドナは惑星ではない。だがこれは彼の個人的見解であって、太陽系の惑星の定義ははっきり決まっていない。冥王星を第9惑星にしてしまったために定義がしにくく、議論を避けているのが実情のようだ。 でも大事なのは太陽系に新しい天体がどんどん見つかりつつあるという事実。これら小天体は、太陽系の惑星ができる頃の様子をとどめた「化石」だと考えられている。2006年ごろNASAは冥王星へ向かう探査機「ニュー・ホライズン」を計画している。観測技術が発達すれば冥王星より大きな天体が見つかる可能性もある。そのとき「惑星」の称号を与えるかどうか、大きな議論が巻き起こるだろう。 |