1961年にガガーリンが人類で初めて宇宙に飛び立ってから、これまで40数年で宇宙に行った人は500人弱。その数がここ数年で一桁も二桁も増えそうだ。しかも厳しい訓練はなし。目が悪くても虫歯があっても(歯がなくても!)OK。だって「旅行」で宇宙に行くのだから。

これまで宇宙に行くことが許されたのは選抜を経て選ばれたプロの宇宙飛行士か、20億円以上の大金を投資できるビリオネア。ところが23日にNYで発表された宇宙旅行計画は、プロでも大金持ちでもない「ふつうの」私たちが宇宙に行ける現実味と期待感をいだかせてくれた。もちろん、これからテスト飛行が始まれば山あり谷ありは想定内。それでも、自分が生きてる間にギリギリ宇宙に行けるかも、という黎明期に立ち会えるだけでも刺激的だ。

これまで宇宙に行くことが許されたのは選抜を経て選ばれたプロの宇宙飛行士か、20億円以上の大金を投資できるビリオネア。ところが23日にNYで発表された宇宙旅行計画は、プロでも大金持ちでもない「ふつうの」私たちが宇宙に行ける現実味と期待感をいだかせてくれた。もちろん、これからテスト飛行が始まれば山あり谷ありは想定内。それでも、自分が生きてる間にギリギリ宇宙に行けるかも、という黎明期に立ち会えるだけでも刺激的だ。

その旅は宇宙と地上の境界ギリギリの高度約100kmまでタッチして帰る、2~3時間のジェットコースツアー。地球の大気圏の外に出て、地球を眺め、無重力を約5分間味わう。地上で縛られていた重力から解放されると同時に心も体も解き放たれ、地球の美しさを際立たせる宇宙の「闇」に無限の広がりを実感する。そして帰還後は「民間宇宙飛行士」の仲間入りだ。

さて今回DSPACEで募集を開始したエッセイのお題は「宇宙飛行士」。誰もが宇宙飛行士になれる時代、プロの宇宙飛行士は何を目ざすのか。こんな話を野口飛行士としたことがある。

野口さんたち「玄人のフライヤー」は人類が今いる場所から一歩先の宇宙を切り開き、安全な場所にして、たくさんの人が来られるようにする。そんな強い使命感が彼らの原動力だ。それに加えて「誰も見ていない、体験していない世界を自分の手で切り開く」のはたまらない魅力に違いない。野口さんの場合、船外活動で宇宙ステーションのてっぺんに立ったとき、宇宙という大海原を航海しているような極上の浮遊感を体験し、「やべぇ」と感動すると同時に「この景色を独り占めにはできない」と痛感したそうだ。

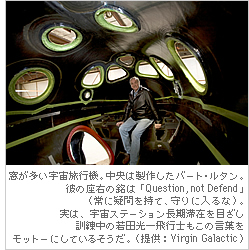

そんなプロ飛行士達が今、挑戦しているのが国際宇宙ステーションでの「長期滞在」。宇宙に「行く」ことが可能になった今、宇宙に「くらす」フェーズを目ざす。短期間のシャトル飛行では予想されるトラブルを洗い出して訓練してのぞむが、数ヶ月の宇宙滞在ではすべてを予想するのは難しい。極限環境で何が起こっても対処できるように状況判断力や洞察力などのスキルを鍛えておくしかない。その訓練は、心身共に自分の能力の限界と向き合う日々。能力の限界を広げるという意味では、アスリートのようでもある。そこに魅力を感じる人はプロの宇宙飛行士を目ざすべし(日本でもまた募集があるかもしれないし)。

プロにせよアマにせよ、宇宙への旅は新しい世界やものの見方、さらに新しい自分を発見する旅となるはず。やっぱり一度は行ってみたい。とりあえずはアマ飛行士めざしてお金を貯めないとね。

|