各事業所で、生きもの調査から

始まる自然との共生を推進

外来種の駆除などを実施。在来種の導入や情報発信も

東部研究所地区では、2014年度に生きもの調査を実施し、その後は年に1回、主に外来植物の状況を把握するための追跡調査を行っています。

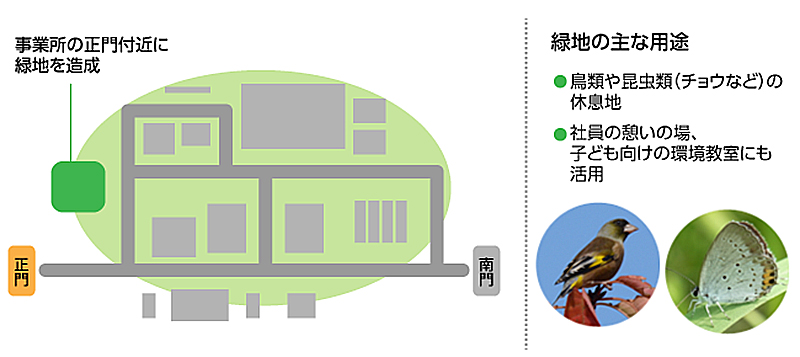

これらの調査結果をもとに、地元・鎌倉市の豊かな自然と調和する緑地づくりを進めてきました。2017年には、正門近くの敷地に水辺を含む緑地を造成。地域在来の植物を植栽するほか、在来メダカの飼育をはじめました。この緑地は、従業員の憩いの場や教育のツールとしても活用しています。また、外来種の駆除・防除にも継続的に取り組んでいます。

これらに加え、毎年春には南北に伸びる長い桜並木を開放し、近隣住民の方々にも花見を楽しんでいただくなど、地域との交流にも取り組んでいます。

事業所所在地

〒247-8501 神奈川県鎌倉市大船5-1-1

主な研究内容

情報、メディアインテリジェンス、光電波・通信技術分野の研究開発、ITを活用した提案型開発

主な取組みテーマ

- ■外来植物の状況調査と駆除・防除の実施 [A-1-(2)]

- ■在来植物の苗の育成と導入 [B-4-(1)] [B-4-(3)] [B-4-(4)]

- ■グループの他の事業所や地域住民を対象とする情報発信 [C-7-(1)]

- ■従業員の憩いの場となる緑地の造成 [B-4-(1)] [C-6-(1)]

- ■オフィスへの植物の導入 [C-6-(1)]

[ ] 内は取組みテーマの分類を示します。詳細については以下を参照ください。

取組みの特徴

- ■構内植生に影響を及ぼす侵略的な外来植物を特定し、駆除・防除を実施

- ■地域在来種を導入するなど、生物多様性に配慮した緑地を造成。従業員の憩いの場や子供向けの環境教育の舞台として活用

- ■従業員に観葉植物を配布するなど、職場において緑をストレス軽減に活用

東部研究所地区の活動テーマ

生物多様性に配慮した緑地づくりと外来種対策を継続的に実施

東部研究所地区では、2014年度に実施した生きもの調査の結果をもとに、調査会社の方や、地域の有識者にもご意見を伺って活動の内容を定めました。現在は主に、正門近くの敷地に、生物多様性に配慮し造成した緑地の管理・活用と、外来種の駆除・防除に取り組んでいます。

この緑地には地域在来の樹木などを植栽し、現在は地域の方から苗をいただいたリンドウなども育成しています。水辺も設けており、在来の鳥類や昆虫類などが休憩や採餌、産卵に利用できる場所となっています。また水場では在来のメダカを育てています。

これらに加えて、2017年度に敷地内で確認された希少種・ハマカキラン※の保全にも取り組んでいます。

※環境省レッドリスト2020にて「絶滅危惧II類(VU)」に分類

主な活動内容

生物多様性に配慮した緑地を造成

2017年4月に、正門近くの敷地に生物多様性に配慮した緑地を造成。トンボなどの利用を想定して水場を設け、周囲に地域在来種を中心とした樹木を植栽しました。四季折々に花が楽しめる樹種を植え、緑地が見える場所にベンチを置くなど、従業員の憩いの場としての機能も持たせています。2023年6月にはリンドウ、2025年3月にはミクルマガエシと、鎌倉市にゆかりのある草木の株を植栽しました。また、定期的に生き物のモニタリングも実施。ハクセキレイやシモツケマルハバチなどさまざまな野鳥や昆虫が生育・繁殖していることを確認しています。

こうした取組みが評価され、地区内のこの緑地を含む一帯が「自然共生サイト※」に認定されました。

この貴重な環境を守るため、草木の植栽先には生物多様性緑地内の日当たりのいい圃場を選んでいますが、近年は酷暑が続いていることなどを踏まえて、日光を遮る縁台を設置しています。また、生物多様性緑地内の植栽の陰になる場所と、離れた別の緑地の2か所に、それぞれリンドウを数株ずつを移動させ、環境を変えて育てることで病気などのリスクに備えています。

※環境省「自然共生サイト」:

https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/

30by30alliance/kyousei/![]()

生物多様性緑地

生物多様性緑地

鎌倉市の花「リンドウ」

鎌倉市の花「リンドウ」

鎌倉産の桜「ミクルマガエシ」

鎌倉産の桜「ミクルマガエシ」

この緑地について改めて従業員に周知し、興味を持ってもらえるよう働きかけています。

「鎌倉メダカ」の保全に協力

鎌倉市内を流れる滑川にはかつて、地域固有の遺伝的特徴を持ったメダカの一群が生息していました。これらのメダカは野生では絶滅してしまいましたが、市民の方が採取していた一部の個体が生き残り、その子孫が「鎌倉メダカ」として市庁舎などでも飼育されています。

東部研究所地区は、鎌倉市民の方からこのメダカを譲り受け、緑地内の水場で育てています。2019年に13匹からスタートしましたが、その後は毎年、繁殖が確認できており、現在では100匹以上が生息しています。2023 年度には、企業見学会に来社した学童の職員から「児童に飼育体験をさせたい」との相談を受け、メダカの稚魚を提供しました。2025年に当地区の従業員がその学童を訪問し、メダカ飼育の様子を見学するなど、地域との交流機会の創出にもつながっています。閉鎖環境である企業ビオトープの強みを活かし、今後も地域在来種の保全に貢献していきます。

鎌倉メダカ

鎌倉メダカ

児童によるメダカ飼育の様子

児童によるメダカ飼育の様子

植物調査をもとに、侵略的な外来植物を駆除・防除

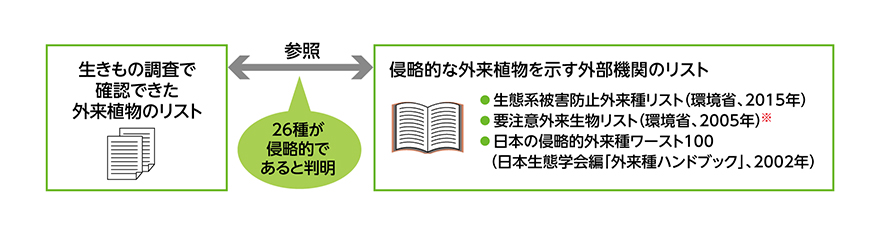

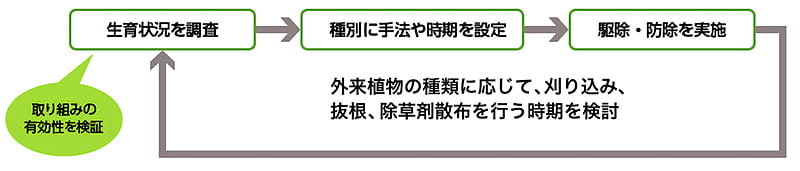

東部研究所地区では、2015年から毎年、地区内の植物調査を実施し、植生の多様性を阻害する侵略的な外来植物の駆除・防除に取り組んできました。これまでの調査のなかで、計26種の外来種を確認しましたが、2023年度の植栽整備工事でほぼ伐採できたことがわかっています。また、在来種も240種以上確認され、植栽の傾向もこれまでの調査でおおよそ把握できたことから、今後は実施頻度を減らしつつ、より長期的に活動を続けていく方針です。

侵略的な外来植物を特定

駆除・防除のサイクル

これまでに駆除・防除した侵略的外来種の例

コマツヨイグサ

コマツヨイグサ

オオアレチノギク

オオアレチノギク

ヒメムカシヨモギ

ヒメムカシヨモギ

セイタカアワダチソウ

セイタカアワダチソウ

シンテッポウユリ

シンテッポウユリ

メリケンカルカヤ

メリケンカルカヤ

希少種「ハマカキラン」の保全地を設定

ハマカキランは環境省のレッドリストで絶滅危惧II類(VU)に分類されている希少なランの仲間です。東部研究所地区では、2017年度に、地区内のクロマツの近くで本種が繁茂していることを確認しました。

ハマカキランはクロマツの根に生息する菌と共生しているといわれ、移植することが難しい種です。このため場所は動かさず、囲いや旗などの目印をつけて、誤って除草などを行わないよう管理していく方針です。周辺に植栽されているクロマツは樹齢が高いことから、樹木の様子にも注意して経過を観察していきます。

緑地を地域交流にも活用

東部研究所地区には、南北に伸びる長い桜並木が存在します。地区に来訪するお客様はもちろん、地区内で行われるイベント「三菱電機春まつり」などの機会には近隣住民の方々にも花見を楽しんでいただくなど、ステークホルダーとの交流に役立てています。近年は新型コロナウイルス感染拡大に配慮してイベントの開催を見合わせていましたが、2024年から「桜の通り抜け」として再開。2025年には1,600名を超える方々が訪れ、記念撮影をする姿も見られました。

また、およそ220本の桜の中には樹齢が50年を超えているものもあることから、事業所南端に専用の圃場を用意し、新たな苗木を育成するとともに、徐々に植え替えを進めています。

地区構内の桜並木

地区構内の桜並木

桜の苗木を育てる圃場

桜の苗木を育てる圃場

地区内の芝地に園芸スペースを設置

従業員が自然と触れ合う機会を増やすことを目的として、地区内の芝地に園芸スペースを設置しています。希望する従業員が自由に好きな植物(野菜)を育てられる場としており、多くの従業員の憩いの場となっています。

従業員とその家族を対象としたイベントを実施

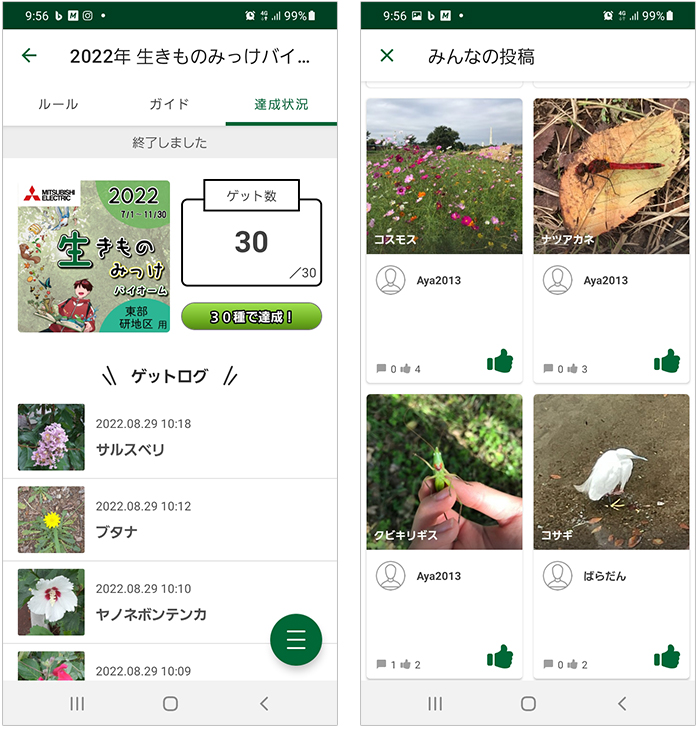

身近な生きものに興味を持ってもらおうと、従業員とその家族を対象とする「生きものみっけ」を毎年実施しています。

登録された生きものの名前と写真はアプリ画面から閲覧できる

登録された生きものの名前と写真はアプリ画面から閲覧できる

「生きものみっけ」は、参加者に家の周りや外出先で生きものを探してもらい、さらに見つけた生きものの特徴などをスマートフォンアプリで調べてもらうことで、生きものに親しんでもらう取組みです。見つけた生きものの写真を撮り、アプリに登録すると、AIが名前と特徴を教えてくれます。

2023年は7月から8月、9月から11月の2回にわたって実施し、特に多くの生きものを見つけた参加者を表彰する催しも行いました。

建物新設時にバイオフィリックデザインを導入

地区内にあるZEB※関連の技術実証棟「SUSTIE(サスティエ)」は、建設時に省エネに関する様々な技術を盛り込んだオフィスビルです。従業員が実際に職場として利用しながら技術の実証を進めるとともに、快適性の検証と向上にも取り組んでいます。壁面緑化や植栽パーティションの設置など、自然とのつながりを考慮したバイオフィリックデザインを取り入れています。

また、建設時には、付近にあったケヤキの木を地区内の別の場所に移植。周辺の環境にも配慮しています。

※ZEB:快適な室内環境を保ちながら、建物の高断熱化や設備の高効率化による「省エネ」と太陽光発電等の「創エネ」により、年間のエネルギー収支をプラスマイナスゼロ(もしくは創エネ量>消費量)とする建築物のこと。

マネジメントの声

都市部の環境を守る存在であり続けたい。

当地区は大船駅の近くに立地しており、都市部に緑を残し、維持するという意味で重要な役割を担っていると考えています。この考えは、当社がこの地区に拠点を設置して以来長く受け継いできたものであり、地区内にしっかり根付いています。そうしたなかで、「桜の通り抜け」に代表されるように、自然を通じた地域住民の方々との交流も続けてきました。

また、これは私見ですが、当地区はグループ内でも先端技術を研究する拠点ですので、先端技術の研究成果を環境活動の進化に応用する、さらにそれをベースに新たな事業を創出するといったことにも挑戦していければと考えています。今後も活動をアップデートし続けることで、都市部の環境を守る存在であり続けたいと思います。

業務部 部長 伊東 輝顕(写真左)

グループのスケールメリットを活かし、活動を進化させていきます。

当地区は創業から85年という長い歴史を持ち、創業当時から動植物の保護・育成に重点を置いて活動しています。なかでも、桜は日本の象徴であり、人々に四季を感じさせる大切な存在。地球温暖化抑制の観点からも、桜並木の維持は長く継続すべき活動です。寿命を迎える株を計画的に植え替えるだけでなく、寿命そのものを伸ばしていくための管理手法の確立にも取り組んでいこうと考えています。

また、今後は、個人の裁量だけに頼るのではなく、当社グループのスケールメリットを活かしていきたいです。本社や他の事業所との連携を通じてネットワークを形成することで、活動をさらに進化させられると思っています。

業務部 設備・環境管理グループマネージャー

小松 秀一(写真右)

(2025年7月取材)

担当者の声

「自然共生サイト」への認定を機に、活動を大きくしていきます。

緑地管理や生物多様性保全の活動は、企業にとって大切に活動していくべきものです。ただ、どうしても事業活動からは少し遠いものというイメージを持たれがちで、従業員を巻き込み、全員で取り組んでいくことの難しさを感じています。そうしたなかで、自然共生サイトへ認定されたことが良いきっかけになればと期待しています。活動内容の共有を含め、社内で積極的に情報を発信していくことで、従業員への意識づけをしていきたいです。

また、外部組織と連携した活動なども検討していきます。近隣の大学や地域の活動団体とイベントを共催するなど、さまざまな形で活動の輪を広げ、地域の連携を深めていくことにつなげたいと考えています。

業務部 設備・環境管理グループ 斎藤 智恵子

(2025年7月取材)

東部研究所地区の活動の方向性

以下は三菱電機グループの各事業所による生物多様性保全活動の方向性を示した一覧表です。

東部研究所地区の活動がどの方向性に当てはまるのかを、色で示しています。

外来種の駆除などを実施。在来種の導入や情報発信も

| 活動の方向性 |

|---|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

||

|

||

|

||

|

|

|

|

||

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

※1開発圧:棲みかの破壊。事業拠点を新たに建設することや、天然資源の採取などのために開発が行われること(サプライチェーンでの開発を含めて)、などが該当。操業による水の使用が周辺地域や水源、ひいては生きものの生息環境に影響を与える場合などもこれに含まれると考えられる。

※2外来種圧:その地域にもともと存在しない生きものが、外構や建物の脇の緑地、生垣などをつくる際に地域の外から樹木や草木を導入することがある。何気なく行われる生きものの移動が、地域固有の種の生息を脅かしたり、遺伝的な汚染の原因となることがある。

※3外来生物法の「特定外来生物の飼育、栽培、保管又は運搬」に関する規定に則り活動を実施。