各製作所で、生きもの調査から

始まる自然との共生を推進

調査結果に基づくビオトープの整備

受配電システム製作所では、2016年2月から、季節ごとに計4回の生きもの調査を実施しました。この結果を踏まえて、試行錯誤しながら、生きものとの共生を目指した環境づくりに力を注いでいます。

2017年1月には、従業員の手で小規模なビオトープづくりに挑戦。その結果をもとに、専門家に依頼して本格的なビオトープを造成しました。このビオトープは野鳥などの休息地とすることを目的としたもので、2018年2月に竣工した新生産棟からその様子を観察できるよう、場所も工夫しています。また、2020年3月に鳥類、9月にはトンボ類の生息状況について追加の調査を実施するなど、経過を観察しています。

このほか、絶滅危惧種の保全や、従業員や地域の子どもたちに生きもののことを知ってもらう機会の創出にも取り組んでいます。

事業所所在地

〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町8番地

主な取扱製品

受配電システムエンジニアリング、84kV以下ガス絶縁開閉装置、スイッチギヤ、真空遮断器、ガス遮断器、真空コンタクタ、低圧気中遮断器、直流高速度遮断器、真空バルブ、監視制御盤、モータコントロールセンタ、受配電監視制御システム、開閉装置用電子機器、保全支援システム、スマート中低圧直流配電ネットワークシステム

主な取組みテーマ

- ■製作所敷地内および周辺地域で生きもの調査を実施、確認した生きものを従業員に周知 [A-2-(1)]

- ■調査で確認した希少種を新生産棟建設地付近より移植し保全 [A-2-(2)]

- ■専門家のアドバイスのもと、鳥類が休息・採餌に利用できるビオトープを造成

[B-4-(1)] [B-4-(2)] [B-4-(3)] [B-4-(4)] [C-7-(1)]

[ ] 内は取組みテーマの分類を示します。詳細については以下を参照ください。

取組みの特徴

- ■周辺地域でも生きもの調査を実施、敷地内外の確認種を比較して方針を検討

- ■動物(主に哺乳類)の敷地利用状況を把握するため、自動撮影カメラによる調査も実施

- ■従業員の手で植栽や水場整備の実験を行い、「手づくりビオトープ」を製作

- ■従業員が生きものを観察できるよう、ビオトープの造成場所などを工夫

- ■野鳥の休憩地となる新たなビオトープを造成し、水浴び場や止まり木の設置など種々の施策を実施

受配電システム製作所の活動テーマ

「鳥類」が利用しやすい環境を整備

ここ受配電システム製作所は、海に突き出した埋立地の中にあります。人工的な環境ですが、周辺には川や公園もたくさんあり、調査ではそれらの場所から飛来したとみられる生きものが確認されています。特に多いのは鳥類で、敷地内の樹林や草地を、餌探しや休息に利用していると見られます。

この鳥たちとどのように共生していったらよいのか。専門家のアドバイスでは、敷地内にない「水辺」をつくることで、湿地を好む野鳥やトンボを呼び込めるのではないかとのことでした。そこで、まずは自分達の手でビオトープをつくることとし、2017年1月に「手づくりビオトープ」を完成させました。その後の観察で野鳥が水辺を利用していることが確認できたことから、「手づくりビオトープ」とは別に、専門家に依頼して本格的なビオトープを造成することを決定。2018年3月に完成しました。

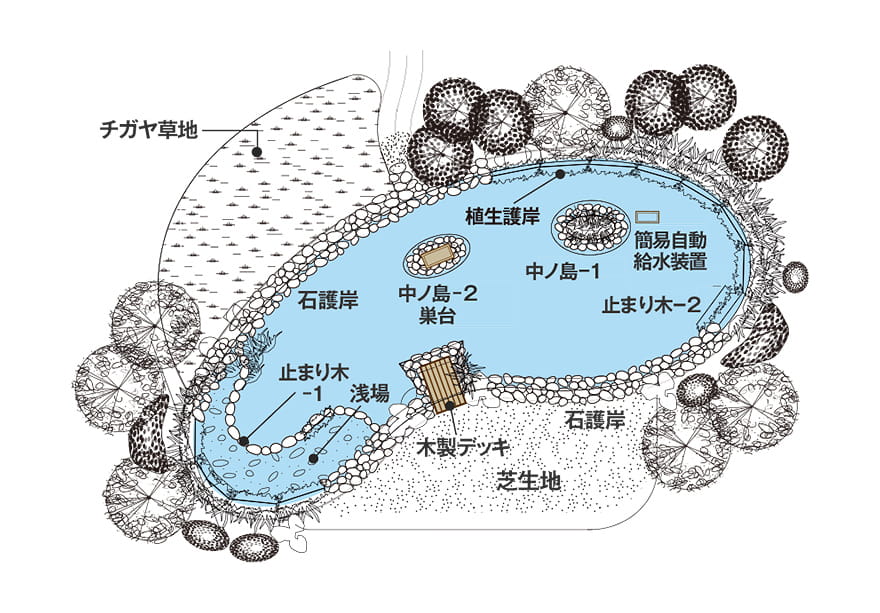

これらのビオトープでは、水辺を設け、水生植物を植えるとともに、ビオトープの周りには野鳥が好む実のなる木を植えています。さらに新たなビオトープには、巣台や止まり木を設置したり、トンボが好む開けた水面を整備したりするなど、野鳥や昆虫が休息、営巣しやすいよう設計。周囲には、在来種の草木を植栽し、地域環境との調和にも配慮しています。

2023年には、専門家を招いて現状を点検していただき、ビオトープの水際の水生植物と周辺部にある中低木類との一体感があったほうが鳥類が安心して使える、外来種の沈水植物(コカナダモ)が育っているなど、いくつかの気付きをいただきました。引き続き、これらの改善についても検討していきます。

水辺を含むビオトープを造成

2018年3月に造成したビオトープは、鳥類やトンボなどの休息や営巣の場とすることを目的に設計しました。小鳥が水浴びできる浅瀬(バードバス)や、草に隠れて休憩や営巣ができる中ノ島を設けています。設置後から多くの生きものが訪れており、採餌や繁殖に利用していることが確認されています。

2021年からは、県内で数を減らしている「イトモロコ」「オオミズスマシ」を近隣の水辺から採取し、ビオトープの水辺で育成しています。また2023年度からは、外部NPO法人の協力のもと、ビオトープ周辺のクロマツ林を活用し、「ハルゼミ」「シロスジコガネ」の保全にも取り組んでいます(詳細はページ下方「地域在来の生きものを保全」をご覧ください)。

ビオトープの全体像

小さな野鳥が水浴びできる浅瀬と飛び石

小さな野鳥が水浴びできる浅瀬と飛び石 草に隠れて休息できる中ノ島

草に隠れて休息できる中ノ島 高さを変えた止まり木。野鳥やトンボが利用する

高さを変えた止まり木。野鳥やトンボが利用する 野鳥向けの木製デッキ

野鳥向けの木製デッキビオトープを利用している生きもの

頻繁に観察できるのは、モズやハクセキレイ、ジョウビタキ、カルガモなどの野鳥です。ビオトープの水辺や周辺の樹林帯で餌を探したり、中ノ島や止まり木で休息したりしていると見られます。カルガモについては、2021年度にはヒナをつれている姿も見られました。

また、複数種類のトンボやチャイロチビゲンゴロウなどの水生昆虫もビオトープを利用しています。トンボは、事前に周辺地域で実施した生きもの調査で確認できた種が多く、敷地内の水辺はトンボが利用しやすい環境になっていると考えられます。2021年10月には、香川県のレッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類に指定されている希少なトンボ「マイコアカネ」の飛来・産卵も確認できました。

「手づくりビオトープ」を製作

2017年1月に完成した「手づくりビオトープ」は、その設計から水張りや植栽まで、すべてが従業員の手づくりで生まれたビオトープです。3m×1.5mほどの小さな池を中心に、野鳥が好む実のなる木を植樹しました。また、後から造成した水辺ビオトープと同様、希少種の保全地としても活用しています(詳細はページ下方「地域在来の生きものを保全」をご覧ください)。

規模としてはささやかなものですが、「手づくりビオトープ」の製作は、従業員が人と生きものとのかかわりの大切さを体感する機会となりました。

従業員がビオトープを手づくり

従業員がビオトープを手づくり 完成したビオトープ

完成したビオトープ定期的に生きものの状況を確認

ビオトープのメンテナンスを行うなかで生きものの状況などを確認しています。また、2020年には2回目の生きもの調査を実施し、ビオトープの設置前後での変化を確認しました。

同調査では、ビオトープおよび周辺のクロマツ林を中心とする製作所北西のエリアと、製作所北東の神社周辺にある鎮守の杜、製作所南側の樹林帯を対象に設定。目視調査を行ったほか、ビオトープには定点カメラを設置して、日中の鳥類・トンボ類の利用状況を調査した結果、鳥類21種とトンボ類9種が確認されました。また、水辺ができたことでマイコアカネなどのトンボの定着が見られました。その一方で、南側の樹林帯では面積に比して生きものの数が少なかったことから、樹木の剪定や草刈りの頻度・程度を抑えるなど、管理方法を継続的に見直しています。

定点カメラを設置

定点カメラを設置

多様な鳥類が緑地を利用

多様な鳥類が緑地を利用

生物多様性に配慮したクロマツ林の管理

製作所北西のビオトープ周辺に広がるクロマツ林について、生物多様性に配慮した管理に取り組んでいます。

2019年のSEGES認証審査の際にいただいたアドバイスや調査会社の意見を参考に、倒木の危険がある枯れ木を除去するほか、繁茂スピードが速いクズなどの刈り込みを定期的に実施しています。一方で、昆虫のすみかや、荒天・台風接近時の鳥類の避難所としても機能するよう、草木の陰になる部分も残しています。

2021年のSEGES認証審査ではこれらの成果を評価いただいたうえで、見通しのよい部分の割合がやや多すぎるというコメントをいただきました。今後、管理手法を検討していきます。

従業員とその子どもを対象とした

生きもの観察会を実施

受配電システム製作所では例年、里山保全活動・里海保全活動を実施しており、従業員とその子どもたちが参加して、近隣の海岸の清掃活動などに取り組んでいます。これらの活動に合わせて、生きもの観察会などを開催しています。

2024年は8月の里山保全活動とあわせて、竹を使ったパンづくりや竹弓づくりを実施。また同月の里海保全活動で、清掃後に「ウミホタル観察会」を行いました。ウミホタル観察会では、採集のための仕掛けをつくり、日没後に仕掛けを海に流して、10分後に引き上げを実施。仕掛けにかかったウミホタルが青く光る様子を観察しました。

竹パンづくり(2024年8月)

竹パンづくり(2024年8月)

ウミホタル観察会(2024年8月)

ウミホタル観察会(2024年8月)

地域の子どもたちを招いて

ビオトープの生きものを観察

地域の子どもたちを対象に、ビオトープを活用した生きもの観察会を毎年実施しています。2024年は、10月に近隣にある「しおや保育所」の子どもたちを招いて開催しました。

プログラムの前半は、外部のNPO法人から講師を招いて「むしむしくいず(クイズ)」を実施。事業所内のビオトープだけでなく、近隣の水辺や緑地で確認されている生きものにスポットを当てて、その特徴や生態、自然環境とのつながりについて学んでもらいました。また、ビオトープの生きものを紹介するガイドブック(折りたたみ冊子)を配布し、自分の手で冊子の形に折ってもらうワークも行いました。

選択式のクイズで生きものと環境とのつながりを学習

選択式のクイズで生きものと環境とのつながりを学習

冊子形式のガイドブックをつくるワーク

冊子形式のガイドブックをつくるワーク

後半は実際にビオトープのそばまで行き、まずは従業員が水中の生きものを採集。水槽に移したうえで子どもたちにも小さな網で生きものをすくってもらい、その様子を観察してもらいました。子どもたちはヤゴやイトモロコ、ミナミメダカなどの生きものの姿に歓声をあげ、虫メガネで熱心に動きを観察していました。

安全のため、ビオトープからの採集は従業員が実施

安全のため、ビオトープからの採集は従業員が実施

水槽から網ですくって生きものを観察

水槽から網ですくって生きものを観察

地域在来の生きものを保全

専門家のアドバイスを参考に、ビオトープなどを活用して、地域在来の生きもの、なかでも環境変化などから数を減らしている希少種の保全に取り組んでいます。

例えば、構内で見つかった希少な植物「コガマ※1」をビオトープに移植し、保全を続けています。また、2021年11月には、地元・香川県で個体数が激減している淡水魚であるイトモロコを、2022年8月には同じく水棲昆虫であるオオミズスマシを、専門家の監修のもとで近隣の土器川水系から採取して、水辺ビオトープに放流しました。

※1「香川県レッドデータブック 香川県の希少野生生物 2004」で準絶滅危惧に該当

専門家の監修のもとイトモロコを採取

専門家の監修のもとイトモロコを採取

採取したイトモロコ

採取したイトモロコ

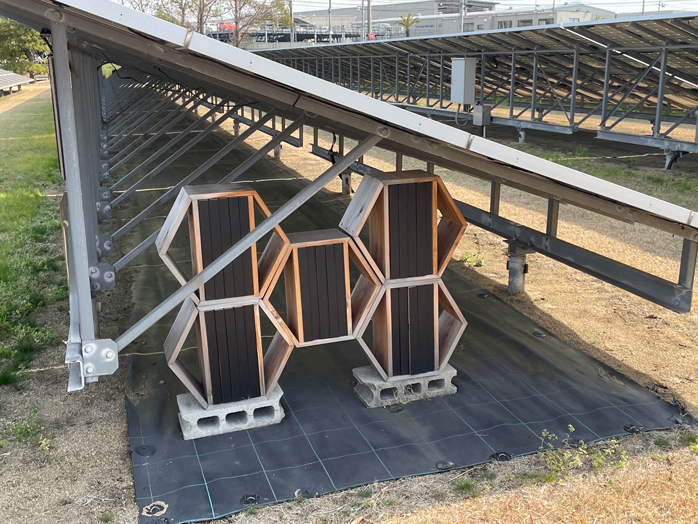

また、2021年1月には、外部NPOとの交流時にいただいたアドバイスをもとに、ハナバチ※2の仲間が営巣しやすい「ハチの家(人工巣)」を構内数か所に設置しました。構内にクロマツ林があることから、松脂を利用して巣をつくるオオハキリバチなどの利用を期待したものです。ほどなく営巣も確認でき、その後の観察で、特に太陽光パネルの下を好むことが判明しました。この結果を受けて、10月には複数の人工巣を組み合わせた「ハチのアパート」をパネル下に設置しました。

※2ハナバチ:ハチ目ミツバチ上科の昆虫の総称

ハチのアパート

ハチのアパート 巣の周辺に活動内容を掲載し、従業員に情報を発信

巣の周辺に活動内容を掲載し、従業員に情報を発信2023年度からはビオトープ周辺のクロマツ林を活用し、「ハルゼミ」「シロスジコガネ」の保全にも取り組んでいます。いずれもマツ林を好む在来昆虫で、生息地の減少などから、地域によっては個体数の減少が心配されている種です。活動ではこれらの昆虫が利用しやすい環境を整えています。毎年の継続的な取組みが重要であるため、当製作所内で春にハルゼミの鳴き声が聞こえる日を楽しみに、今後も活動を続けていきます。

ハルゼミ

ハルゼミ シロスジコガネ

シロスジコガネ環境への興味を喚起する取組みを推進

構内で働く従業員にもっと自然を身近に感じてもらい、環境マインドを向上すべく、さまざまな取組みを進めています。

その一環として、敷地内にミカンを植樹しています。ミカンは愛媛県をはじめ四国内で多く栽培されている果樹で、鳥や昆虫の飛来も期待できます。遊歩道脇の目に入りやすい位置にこれを植樹することで、地域の環境に想いを馳せるきっかけにしたいと考えています。また、将来的には収穫した果実を従業員や来客の方に配布するなど、地域交流に活かすことを想定しています。

外部認定・評価

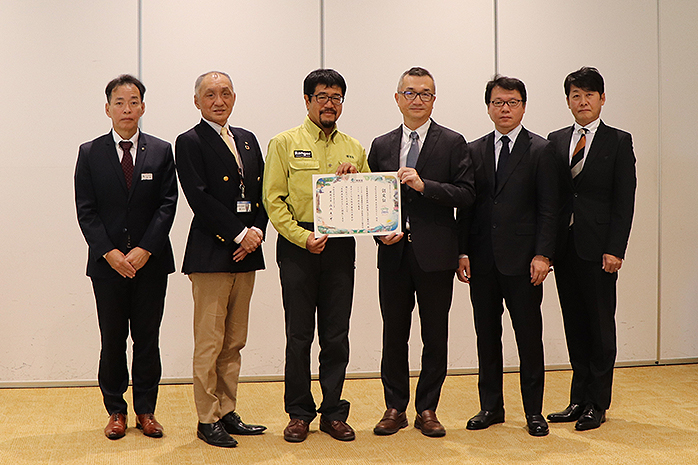

2024年9月、受配電システム製作所の敷地が、香川県内で初めて環境省の「自然共生サイト」の認定を受けました。

国が掲げる30by30目標※1の達成には、民間による生物多様性への取組みも不可欠とされます。「自然共生サイト」とはこれを踏まえて、企業や団体など民間による取組みで生物多様性の保全が図られている区域を国が認定する制度です。認定区域は、すでに保護されている地域との重複を除き、OECM※2として国際データベースに登録されます。

また、受配電システム製作所は、県の「かがわ生きものパートナー登録制度※3」にも企業として唯一登録されています。今後も生物多様性保全への取組みを続けるとともに、その輪を広げていきます。

※130by30目標:2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標

※2OECM:Other Effective area-based Conservation Measures。保護地域以外で生物多様性保全に資する区域

※3かがわ生きものパートナー登録制度:香川県内で生物多様性の保全に関わる活動に取り組む団体を登録する制度。県の自然環境を守り、生物多様性保全活動の輪を広めていくことを目的としている

受配電システム製作所の敷地の評価点

審査では、受配電システム製作所の敷地が、「自然共生サイト」認定基準※の以下2項目に該当すると認められました。

- (4)生態系サービスを提供する場であって、在来種を中心とした多様な動植物種からなる健全な生態系が存する場

- (6)希少な動植物種が生息生育している場又は生息生育している可能性が高い場

※参考:環境省『「自然共生サイト」の概要』![]() https://www.env.go.jp/content/000163237.pdf

https://www.env.go.jp/content/000163237.pdf ![]()

「本サイトのビオトープゾーンは、希少なトンボ類の生息地となっており、環境教育の場としても活用されている。また、カワバタモロコの保全にも寄与している」といった意見もいただき、生物多様性保全において一定の価値があるものと評価されました。

認証授与式の写真

認証授与式の写真 認証ロゴ

認証ロゴ外部認証の取得と活用

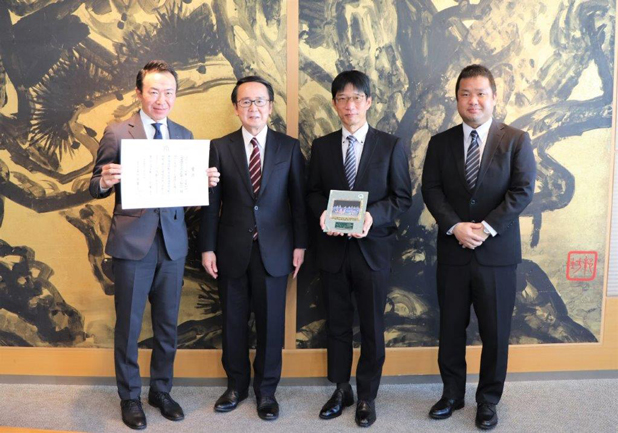

受配電システム製作所では、生物多様性に関する取組みの活動レベルを、客観的に評価する目的で、2019年1月にSEGES(シージェス)認証※1を取得しました。SEGESは公益財団法人 都市緑化機構による評価制度で、企業などが創出した緑地と、関連する日頃の活動・取組みを評価し、その方向性と現状に応じて3種類・5段階の認定ラベルを発行します。

SEGES認定証

SEGES認定証

同認証について2021年2月に初の更新審査を受け、「そだてる緑※2」のExcellent Stage 3と認定されました。

評価のポイントは以下の通りです。

※1SEGES:Social and Environmental Green Evaluation System(社会・環境貢献緑地評価システム)

※2そだてる緑:SEGESの3種類の認定のうち、事業者が所有する緑地(300m²以上)について優良な保全、創出活動を認定するもの。新規の申請に対しては4段階で認定を行い、第4段階を一定期間にわたり維持すると最終段階と認定される

受配電システム製作所の緑地・

取組みの優れている点

審査では、主に次のような点が優れていると認められました。

- ■ビオトープ運営を中心とした生物多様性保全活動を専門家とも連携しながら推進。多様な生きものが確認されている。活動内容はWebサイトなどで広く公表し、また地域のNPO法人との連携などを通じて社外への波及に努めている。

- ■見学ルート沿いの、環境への取組みを行っている箇所にパネルなどが展示されており、見学者や従業員に対する教育的効果が見込まれる。

- ■建物屋上空間への緑化ルーバーの設置にあたり、IoT技術を活用し、水分環境を計測、維持・管理している。

これらに加え、今後のビオトープ生態系の発展に向けた課題、改善すべきことなど、アドバイスをいただいており、これらは今後の活動の参考としていきます。SEGESでは3年ごとに更新審査があり、Stage 3と認定された緑地は、その評価を保って3回更新審査を受けることで、最終段階のSuperlative Stageと認められます。今後も活動のレベルアップを図り、更なる評価向上を目指します。

当社の美化活動などが

「香川県ボランティア大賞」で表彰

2022年12月に発表された「令和4年度香川県ボランティア大賞」の企業部門において、弊製作所の「道路、公園、海浜、登山道、休耕田等の美化・保全活動」が大賞を受賞しました。

左:橋本所長(当時)、左より2人目:香川県知事 池田さん

左:橋本所長(当時)、左より2人目:香川県知事 池田さん

知事や選考委委員長からは、「工場設立以来、約43年間という長きにわたって参加者が無理なく、自主的に社会貢献活動に参加しており、子供の情操教育につながり家族の絆も深まる、素晴らしい活動を継続している。」と高評価をいただきました。

今回受賞した活動は、地域の方々の環境意識向上などにもつながるものです。社会貢献、環境保全の両面から意義ある活動であることを意識し、今後も継続していきます。

マネジメントの声

2024年9月27日に当製作所の敷地内緑地が環境省の自然共生サイトに認定されました。ビオトープの造成と活用をはじめ、これまで環境保全等の活動に取り組んできたこと、何よりこれらの活動を絶やさず続けてきたことが認められたものだと捉えています。

近年、企業による環境活動は事業との関係性が求められており、担当者の異動や業務多忙などで環境活動が停滞することのないよう、活動の継続性を確保すること──担当部門や担当者だけでなく、製作所全体で取り組んでいく仕組みづくりや行事などを今後も重視していきます。

また、お客様や周辺地域に活動内容を発信していくことも重要です。当製作所では環境活動の取組みを工場見学などの機会に紹介しているほか、地域の子どもたちを対象とするビオトープでの生きもの観察や、従業員の家族も参加いただける海岸清掃や里山・里海保全活動などのイベントも毎年実施しています。こうした活動は内外への情報発信にもつながりますし、より多くの方に環境や生態系の保全について想いを馳せていただく機会となりますので、長期的に続けていきたいと考えています。

生産システム部 部長 高橋 雄

私は2018年のビオトープ造成から長く活動に携わってきましたが、その中で実感しているのは知識を持った人と連携していくことの大切さです。調査をしていただいている外部専門家、地域の環境保全に取り組むNPO、そうした方々とつながっていることで、知見がどんどんひろがっています。このつながりを今後も保ちながら、新たな取組みにも積極的に挑戦したいです。

もっと言えば、他社ともつながりを深めて、地域全体へ活動を広げていけたら一番いいと思っています。目的は地域の環境保全ですから、点で活動するより、面で活動したほうがいいですよね。本オフィシャルサイトでの配信情報が他社の環境保全活動のきっかけになればと思っていますし、機会があれば他社連携も検討していきたいです。

生産システム部 製造管理課長 小林 衛彦

フォトギャラリー

-

イトモロコレッドデータ

イトモロコレッドデータ

イトモロコレッドデータ -

ミナミメダカ在来種

ミナミメダカ在来種

ミナミメダカ在来種 -

オオミズスマシレッドデータ

オオミズスマシレッドデータ

オオミズスマシレッドデータ -

アオジ在来種

アオジホオジロ科ホオジロ科在来種

アオジホオジロ科ホオジロ科在来種 -

ヤマシギ在来種

ヤマシギシギ科シギ科在来種

ヤマシギシギ科シギ科在来種 -

ツグミ在来種

ツグミツグミ科ツグミ科在来種

ツグミツグミ科ツグミ科在来種 -

モズ在来種

モズモズ科モズ科在来種

モズモズ科モズ科在来種 -

シロハラ在来種

シロハラツグミ科ツグミ科在来種

シロハラツグミ科ツグミ科在来種 -

ジョウビタキ(オス)在来種

ジョウビタキ(オス)ツグミ科ツグミ科在来種

ジョウビタキ(オス)ツグミ科ツグミ科在来種 -

ヒメギス(幼虫)在来種

ヒメギス(幼虫)キリギリス科キリギリス科在来種

ヒメギス(幼虫)キリギリス科キリギリス科在来種 -

アオヒメハナムグリ在来種

アオヒメハナムグリコガネムシ科コガネムシ科在来種

アオヒメハナムグリコガネムシ科コガネムシ科在来種 -

キアシハナダカバチモドキレッドデータ

キアシハナダカバチモドキドロバチモドキ科ドロバチモドキ科レッドデータ

キアシハナダカバチモドキドロバチモドキ科ドロバチモドキ科レッドデータ -

マダラバッタ在来種

マダラバッタバッタ科バッタ科在来種

マダラバッタバッタ科バッタ科在来種 -

ツマグロヒョウモン(メス)在来種

ツマグロヒョウモン(メス)タテハチョウ科タテハチョウ科在来種

ツマグロヒョウモン(メス)タテハチョウ科タテハチョウ科在来種 -

ニホンカナヘビ在来種

ニホンカナヘビカナヘビ科カナヘビ科在来種

ニホンカナヘビカナヘビ科カナヘビ科在来種 -

カワラサイコ在来種

カワラサイコバラ科バラ科在来種

カワラサイコバラ科バラ科在来種 -

メドハギ在来種

メドハギマメ科マメ科在来種

メドハギマメ科マメ科在来種 -

カワラヨモギ在来種

カワラヨモギキク科キク科在来種

カワラヨモギキク科キク科在来種 -

ガマ在来種

ガマガマ科ガマ科在来種

ガマガマ科ガマ科在来種 -

キュウリグサ在来種

キュウリグサムラサキ科ムラサキ科在来種

キュウリグサムラサキ科ムラサキ科在来種 -

ヒイラギモクセイ在来種

ヒイラギモクセイモクセイ科モクセイ科在来種

ヒイラギモクセイモクセイ科モクセイ科在来種