各事業所で、生きもの調査から

始まる自然との共生を推進

地元・和歌山の自然と

調和する緑地づくり

冷熱システム製作所では、製作所の顔となる正門から入ってすぐのエリアを「生きもの共生緑地」としています。このエリアに地域在来の樹種を植え、製作所周辺にある緑地とつながりを持たせることで、鳥類などを呼び込もうと取り組んでいます。

そのために樹木の高さにバリエーションを持たせるほか、県木(うばめがし)・県花(うめ)を採り入れるなど、「和歌山県らしい」緑地になるような工夫も凝らしています。

事業所所在地

〒640-8686 和歌山県和歌山市手平六丁目5番66号

主な取扱製品

冷凍機、冷凍・冷蔵クーリングユニット、ユニットクーラー、パッケージエアコン、チリングユニット、業務用除湿機、圧縮機

主な取組みテーマ

- ■外来種管理に向けて生きもの調査を実施 [A-1-(2)]

- ■地域在来種を主体とし、鳥類などの休憩地となる緑地の造成 [B-4-(1)] [B-4-(2)] [B-4-(3)] [B-4-(4)]

- ■オフィス内に緑地を導入 [C-6-(1)] [C-6-(2)]

[ ] 内は取組みテーマの分類を示します。詳細については以下を参照ください。

取組みの特徴

- ■技術棟周辺に造成する緑地の一部を、生物多様性に配慮する「生きもの共生緑地」と定めて重点管理

冷熱システム製作所の活動テーマ

周辺の海や山から鳥類などを呼び込む

当製作所では生物多様性に配慮した「生きもの共生緑地」を設置しています。

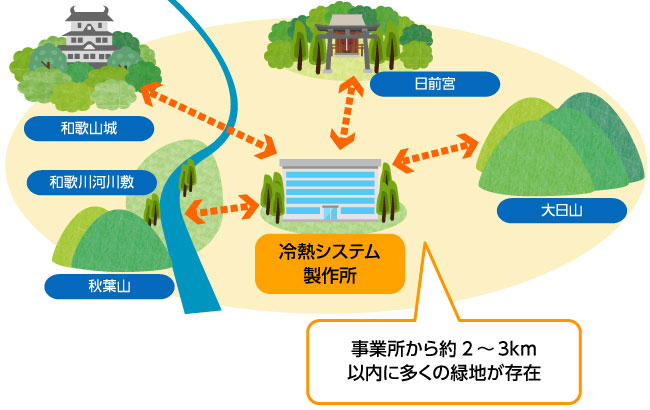

製作所の敷地は山や海に囲まれた地域にあります。敷地面積が狭いため広い緑地を設けることは難しいものの、周辺の緑地や水場とのつながりを意識して設計し、鳥類や昆虫を呼び込む緑地として整備しています。

冷熱システム製作所の2km~3km圏内には複数の山や緑地が存在する

冷熱システム製作所の2km~3km圏内には複数の山や緑地が存在する

2021年には、敷地内の生きものの状況を把握するため、社外の調査会社に依頼して生きもの調査を実施。春(植物・鳥類)、夏(植物・昆虫類)、秋(植物・鳥類・昆虫類)、冬(鳥類)の4回の調査の結果、計202種の植物と、14種の鳥類、51種の昆虫を確認しました。飛翔する種を中心に多様な生きものが緑地に立ち寄っている一方で、個体数はそれほど多くないことが分かりました。

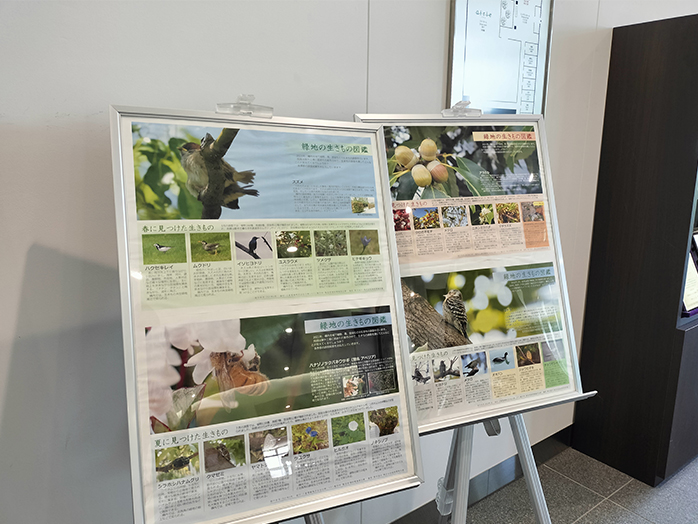

そこで、生きものが立ち寄りやすい環境づくりに向けた様々な施策を実施しています。その一例が、プラスチックコンテナを利用した小規模ビオトープの設置です。また、緑地への看板の設置やイントラサイトへの記事掲載などを通じて、従業員への情報発信にも取り組んでいます。

従業員向けの「生きもの図鑑」をイントラサイトに掲載するほか、印刷して技術棟のエントランスにも掲示

従業員向けの「生きもの図鑑」をイントラサイトに掲載するほか、印刷して技術棟のエントランスにも掲示

プラスチックコンテナを利用し、在来の水生植物やメダカを導入したビオトープ。トンボなどの利用が確認されている

プラスチックコンテナを利用し、在来の水生植物やメダカを導入したビオトープ。トンボなどの利用が確認されている

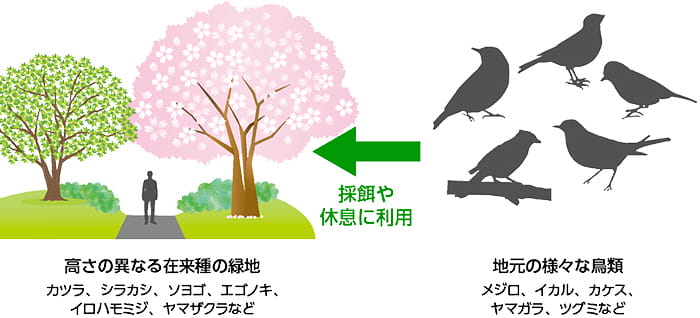

生きもの共生緑地のコンセプト

「生きもの共生緑地」では、地域在来の鳥類が餌場や休息地として利用できるよう、植栽に高低をつけるなどの工夫を凝らしています。

- ■主に地域在来の樹種を選定(県内産の苗)。様々な鳥類が利用できるよう、高さの異なる樹種を取り混ぜて植える。

- ■地元の山々をイメージして地面に起伏を持たせ、頂上にシンボルツリーとして付近の山に多いカツラを植えるなど、「和歌山らしさ」を意識する。

「生きもの共生緑地」への樹木の定着に向けた取組み

取組みを続ける中で、2024年2月には、「生きもの共生緑地」内の樹木をケアする施策を実施しました。

これは、緑地の整備時に植樹・移植した樹木の生長が遅く、徐々に幹がやせる様子もあったことから、その対策として行ったものです。専門家の助言も受けながら原因を調査した結果、土が固く根が張りづらい、土中の酸素や微生物が少ないなど、樹木が生長しにくい状態だったことがわかりました。また、強風(ビル風)も樹木の生長を阻害していました。そこで、問題の解消に向けて3つの対策を実施しました。

樹木のケアを目的とした3つの施策

(1) 樹木の直下に植栽穴を掘削

樹木周辺で工事を行い、根元の土中に細長い縦穴(植栽穴)を複数掘削。土に隙間を作ることで根を張りやすい状態とし、水も浸透しやすくしました。新鮮な酸素が供給されるようになったことで微生物の活発化も期待されます。

あわせて、芝生の侵入を防ぐ囲いも設置しました。

(2) 樹木の寄せ植えを実施

樹木が単独で植えられているところには、高木・中高木・低木がそろうよう寄せ植えを実施。互いに根が絡み合うようにすることで風に強い状態をつくるとともに、強い日差しから幹を保護しました。

(3)落ち葉を用いてマルチングを実施

樹木周辺の土を落ち葉で覆う「マルチング」を実施。土が日差しや風雨に直接さらされて固まることを防ぎ、微生物も活動しやすい状態としました。

弱っていたアキニレ(2024年2月時点)

弱っていたアキニレ(2024年2月時点)

植栽穴の掘削と寄せ植え・マルチングを実施(2024年2月時点)

植栽穴の掘削と寄せ植え・マルチングを実施(2024年2月時点)

正常な状態となり、幹が太く生長(2024年6月時点)

正常な状態となり、幹が太く生長(2024年6月時点)

これらの施策を実施した樹木は、その後、いずれも順調に成長しています。今後も観察を続け、状況に応じて必要な対策を講じていきます。

また、今後は数年おきに生きもの調査も実施し、生態系への影響を確認する予定です。

製作所内外への情報発信

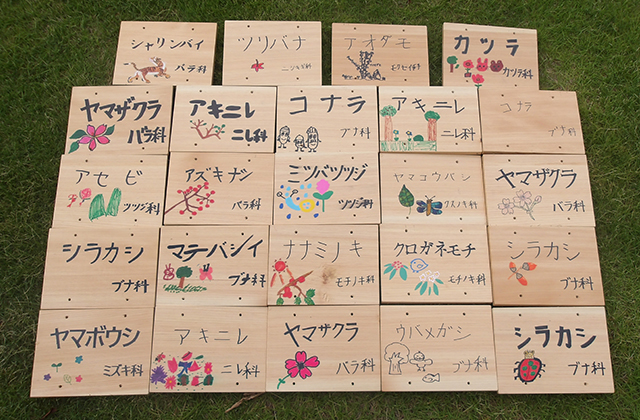

従業員のほか、その家族や、製作所を訪れるお客様に対しても様々なかたちで取組み内容を発信しています。

2023年6月には、小学生の子どもを持つ従業員を通じて、子どもたちに樹木ネームプレート(樹名板)を制作してもらいました。取組みに携わった従業員からは、「環境について子どもと話をするきっかけになった」「工場にそんなに木があるのかと興味がわいたようだった」「看板名の樹木について、子どもと一緒に調べた」といった声が寄せられ、環境や植物への興味を喚起する一助となりました。完成したプレートはそれぞれ敷地内の樹木の近くに掲示しています。

また11月には、生きもの共生緑地のそばに、コンセプトを説明する看板を設置しました。これにより従業員に取組みの意義やねらいを発信することはもちろん、お客様に対しても取組みの内容を紹介しています。

子どもたち手づくりの樹木ネームプレート

子どもたち手づくりの樹木ネームプレート

生きもの共生緑地のコンセプトを説明する看板

生きもの共生緑地のコンセプトを説明する看板

地域と調和する製作所へ

~地元・和歌山を感じさせる工夫~

屋内緑地の光源には太陽光を集めて活用。CO2の排出も抑え、環境に配慮した設計となっている

屋内緑地の光源には太陽光を集めて活用。CO2の排出も抑え、環境に配慮した設計となっている

生きもの共生緑地とともに2016年に竣工した技術棟は、地元・和歌山県の風物を想起させるよう設計した施設です。例えば、各階に存在するフリースペースは、それぞれ海・森・空・太陽と、和歌山の自然をイメージしたデザインにしています。また、会議室や応接室の名称は県内の名所にちなんでつけるなど、製作所を訪れるお客様に地元の風物を積極的にアピールしています。そうした工夫に加えて、回廊状に配置された建物の中心には屋内緑地も設置。お客様や従業員の憩いの場となっています。

今後も緑地のみならず、構内の様々なエリアで地域と調和する環境づくりに取り組んでいきます。

マネジメントの声

活動開始からの5年間、自分たちで試行錯誤することを大切に取り組んできましたが、自力での取組みに限界があることも実感しています。こうした中、2023年度には、樹木が生長しやすい環境づくりにあたって社外の専門家の意見をいただき、効果的な対策を講じることができました。必要に応じて専門家の知恵を拝借することも大事だと改めて感じています。周辺地域から生きものを呼び込むという当初のコンセプトを実現するためには、もう少し活動の幅を広げる必要性も感じており、他の製作所の取組みなども参考にしながら今後の施策を検討していきます。

ただし、「自分たちでできることをする」という基本は忘れないようにしたいです。冷熱システム製作所はスペースの問題から、広い緑地を造成することは困難ですが、そうした制約の中でも長くこつこつと取り組んでいけるような活動にしたいと思います。

製造管理部 次長 津守 秀成(写真左)

私は、この活動を推進するメンバーには、自由にアイデアを出して、自発的に取り組んでほしいと思っています。もちろん予算などの制約はありますが、どんどん相談してほしいです。どんな活動もまず、楽しい、面白いと感じられなければ続きませんから、マネジメントとしてできる限りバックアップしていくつもりでいます。そうして試したアイデアの効果を感じられたら、次への推進力になりますよね。

当社の事業の特性から、日々の業務の中で生物多様性について意識する機会は多くはありません。私自身、この取組みに携わるようになってから、改めて生きものや生態系の重要性を意識するようになりました。緑地や生きものの存在を身近に感じる機会があることは、そうした理解を広げるうえでも重要です。そのためにも地道に活動を続けてきたいと思います。

製造管理部 環境保全課 課長 西田 誠吾(写真右)

担当者の声

2023年6月の環境月間に、「生きもの共生緑地」の樹木ネームプレートの更新イベントを企画し、従業員の小学生の子どもたちに手書きのネームプレートを作成してもらいました。当初ははたして応募があるだろうかと少し不安でしたが、最終的には多くの子どもたちの応募があり、2023年・2024年の2回に分けてイベントを実施することができました。

プレートの裏面はフリースケッチエリアとして自由に絵を描いてもらったのですが、環境について意識した絵が多く見られました。環境マインドの育成が進んでいることを実感しています。

製造管理部 環境保全課 義本 尚史(写真左)

当製作所では3年前の2021年に敷地内の生物相を調査し、その結果に基づいて、生きものが集まりやすく、利用しやすい環境の整備を続けています。

2024年には、成長が遅れている樹木の復活に向けた試行錯誤がありました。当初は自分たちなりに肥料を施したり、樹木の周りを掘り起こして水はけを改善するなどの施策を試していたのですが、経過は芳しくありませんでした。しかし、自分たちだけで取り組むことに限界を感じ、専門家の助言を受けて原因の調査と改善を行ったところ、たちどころに効果が現れました。現在では日に日に成長していく過程を観察できるようになり、大きな喜びを感じています。

製造管理部 環境保全課 中井 裕文(写真右)

今回は外部の庭師の方にも協力をいただき、樹木周りの土壌改良を行うほか、森の一部を切り取ったイメージで高木や低木を寄せ植えしました。枯れかけていた樹木が復活する様子に自然の力強さを実感するとともに、お互いに支え合って成長していく姿に驚かされました。教えていただいた「樹木は淋しがり屋」という言葉が強く印象に残っています。樹木たちを身近に感じ、優しい気持ちで見られる良い機会になったと思います。

製造管理部 環境保全課 六車 育美(写真中央)

冷熱システム製作所の活動の方向性

以下は三菱電機グループの各事業所による生物多様性保全活動の方向性を示した一覧表です。

冷熱システム製作所の活動がどの方向性に当てはまるのかを、色で示しています。

地元の自然と調和し、生きものを呼び込める緑地づくり

| 活動の方向性 |

|---|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

||

|

||

|

||

|

|

|

|

||

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

※1開発圧:棲みかの破壊。事業拠点を新たに建設することや、天然資源の採取などのために開発が行われること(サプライチェーンでの開発を含めて)、などが該当。操業による水の使用が周辺地域や水源、ひいては生きものの生息環境に影響を与える場合などもこれに含まれると考えられる。

※2外来種圧:その地域にもともと存在しない生きものが、外構や建物の脇の緑地、生垣などをつくる際に地域の外から樹木や草木を導入することがある。何気なく行われる生きものの移動が、地域固有の種の生息を脅かしたり、遺伝的な汚染の原因となることがある。

※3外来生物法の「特定外来生物の飼育、栽培、保管又は運搬」に関する規定に則り活動を実施。

生きもの調査結果

外部の調査会社の協力のもと、2021年5月、7月、11月、2022年2月に生きもの調査を実施しました。このうち2022年2月の冬季調査では鳥類のみを調査対象とし、他の3回は植物、鳥類、昆虫類を対象としました。

四季を通じての合計で、75科202種の植物、3目11科14種の鳥類、8目27科51種の昆虫類を確認しました。

冷熱システム製作所 生きものリスト(植物)(2021年5月、7月、11月)(PDF:142KB)![]()

冷熱システム製作所 生きものリスト(鳥類)(2021年5月、7月、11月、2022年2月)(PDF:92KB)![]()

冷熱システム製作所 生きものリスト(昆虫類)(2021年5月、7月、11月)(PDF:49KB)![]()

フォトギャラリー

-

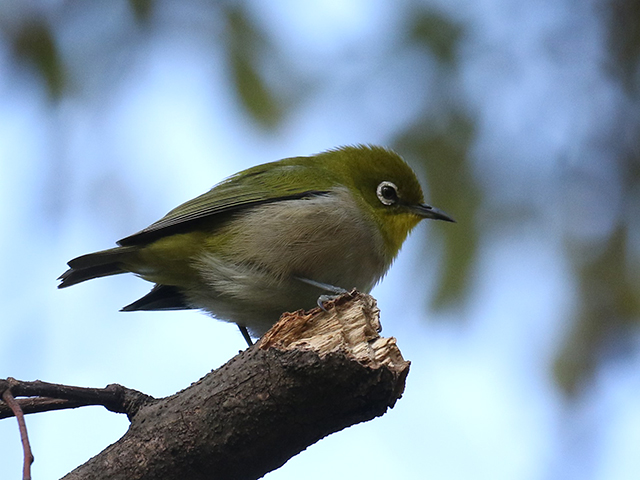

メジロ

メジロメジロ科メジロ科

メジロメジロ科メジロ科 -

ツグミ

ツグミヒタキ科ヒタキ科

ツグミヒタキ科ヒタキ科 -

ジョウビタキ(秋葉山)

ジョウビタキ(秋葉山)ヒタキ科ヒタキ科

ジョウビタキ(秋葉山)ヒタキ科ヒタキ科 -

スズメ 幼鳥

スズメ 幼鳥スズメ科スズメ科

スズメ 幼鳥スズメ科スズメ科 -

オオバン(和歌川)

オオバン(和歌川)クイナ科クイナ科

オオバン(和歌川)クイナ科クイナ科 -

コゲラ(秋葉山)

コゲラ(秋葉山)キツツキ科キツツキ科

コゲラ(秋葉山)キツツキ科キツツキ科 -

クマゼミ

クマゼミセミ科セミ科

クマゼミセミ科セミ科 -

ヤマトシジミ本土亜種

ヤマトシジミ本土亜種シジミチョウ科シジミチョウ科

ヤマトシジミ本土亜種シジミチョウ科シジミチョウ科 -

チャバネセセリ(河川敷)

チャバネセセリ(河川敷)セセリチョウ科セセリチョウ科

チャバネセセリ(河川敷)セセリチョウ科セセリチョウ科 -

ニホンミツバチ

ニホンミツバチミツバチ科ミツバチ科

ニホンミツバチミツバチ科ミツバチ科 -

ツゲノメイガ

ツゲノメイガツトガ科ツトガ科

ツゲノメイガツトガ科ツトガ科 -

ユスラウメ

ユスラウメバラ科バラ科

ユスラウメバラ科バラ科 -

ツユクサ

ツユクサツユクサ科ツユクサ科

ツユクサツユクサ科ツユクサ科 -

アラカシ

アラカシブナ科ブナ科

アラカシブナ科ブナ科 -

ヒメツルソバ

ヒメツルソバタデ科タデ科

ヒメツルソバタデ科タデ科