第一にユーザーを中心に考えて、革新的なアイデアや解決策を生み出すことを目指すデザイン思考。デジタル技術の発展とともに、複雑化する問題を柔軟に解決する方法として着目する企業が多い。

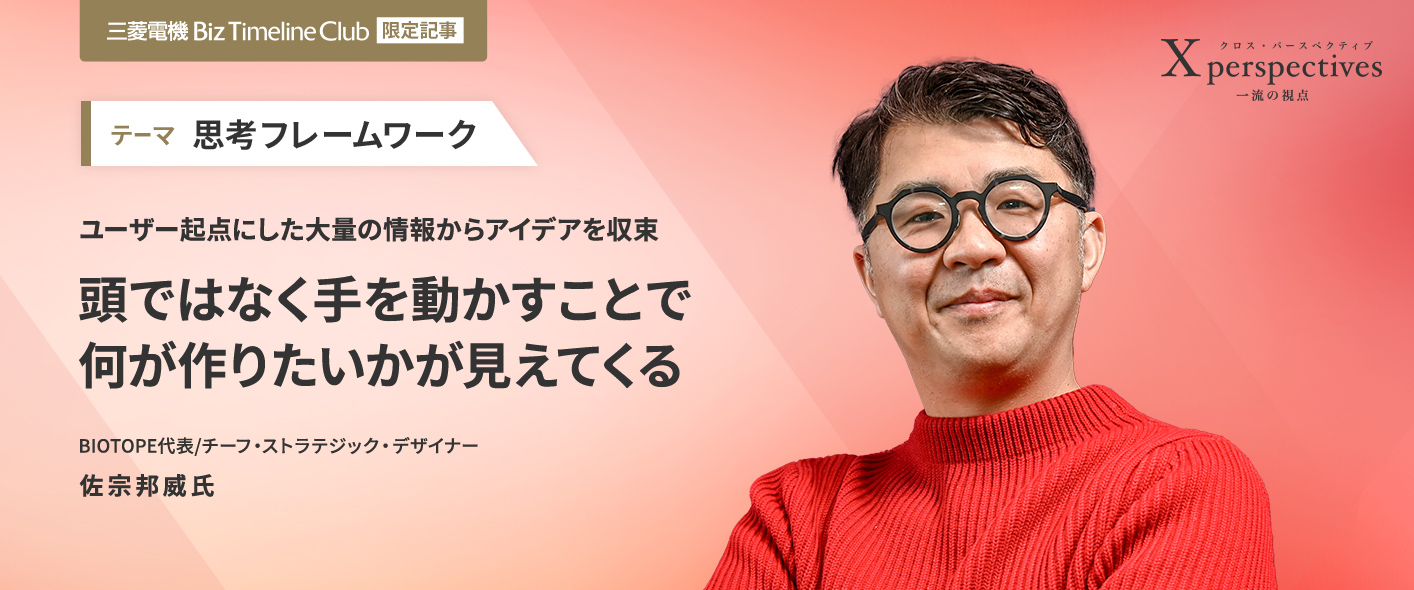

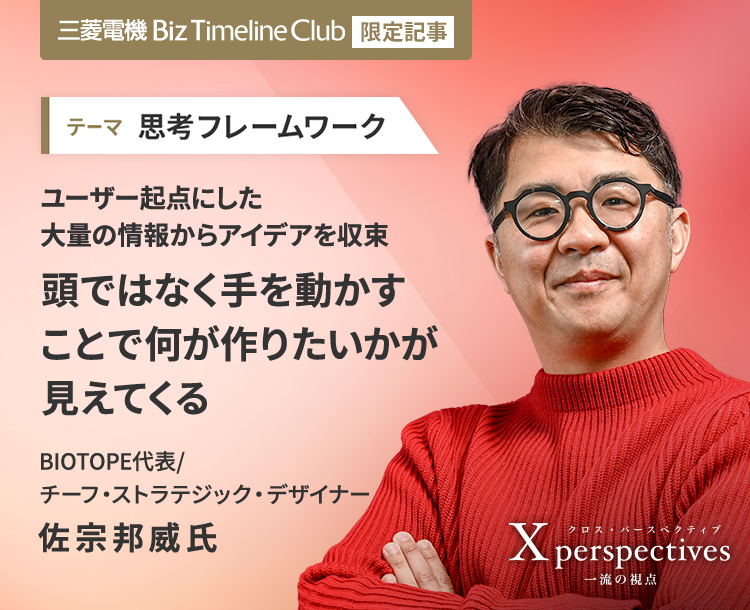

アート思考と比較して、ユーザーを起点とする分、その取り入れ方にプロセスも確立しているといわれるデザイン思考。では、実際の仕事にはどのように取り入れていくべきなのか。商品のマーケティング業務に携わりながらデザイン思考を学ぶために米国に留学。現在は、デザイン思考を用いながら企業の戦略策定などを支援するBIOTOPE代表/チーフ・ストラテジック・デザイナーの佐宗邦威氏に話を聞いた。

最初にすべきことはユーザーの徹底的な理解

――デザイン思考との関わりを教えてください。

新卒で入ったP&Gでは、商品企画や広告宣伝などのいわゆるブランドマーケティングを担当していました。その後転職したソニーで、商品企画のプロセスを立ち上げ直すタスクフォースに参加し、顧客視点の商品企画プロジェクトを行う中、デザイン思考に出会ったのです。社内公募で米シカゴにあるイリノイ工科大学(ID)という老舗のデザインスクールに留学し、商品開発やサービス開発のプロセスともなるデザイン思考を学びました。帰国後、新規事業創出部を立ち上げ、新規事業を形にしていくプロセスの中に研修としてデザイン思考を取り入れました。その後、戦略デザインファームBIOTOPEを創業しました。

デザイン思考は制作物を創り出すにあたってデザイナーが使う思考のプロセスを、ビジネスの世界にも落とし込み、新しい事業や商品を創り出すことに使えるようにしたフレームワークです。よく比較されるアート思考との違いは、デザイン思考がユーザーの徹底的な観察から出発するという点。アート思考は自分たちがどうしたいのかという自らの内面から出てくるものを出発するという点です。

デザイン思考の基本は、「リサーチ」「分析」「統合/課題の再定義」「プロトタイピング」の4つです。まず、一般的にはグループでユーザーを観察することにより徹底的に理解する。それをもとに、KJ法※などを利用して気付きを1つひとつ分解する。これらを統合しながら、改めてユーザーの本質的な課題は何なのかを再定義する。こうすることでユーザーのインサイトを浮き彫りにし、これを解決するソリューションを、実際に手を動かしてプロトタイプとして形にする。このリサーチ、分析、統合/課題の再定義、プロトタイピングを回していくのがデザイン思考の基本的なサイクルです。

※KJ法は、川喜田二郎氏が考案した情報やアイデアを効率的に整理する手法。情報やアイデアを紙に書き出したうえで、意味の近いものをグループ化して、全体の構造やテーマを見つけていくのが特徴である。

続きは会員登録(無料)が必要です。

三菱電機 Biz Timeline Club会員登録

三菱電機 Biz Timelineの更新情報や

世の中の最新ビジネストレンド、

展示会情報などをタイムリーにお届けします。

-

- 会員特典01

- 会員限定のコラムを

ご覧いただけます。

-

- 会員特典02

- メールマガジンを配信します。

アカウントをお持ちの方は

こちらからログインしてください。