Vol.7

パーサヴィアランスが拓く有人火星探査

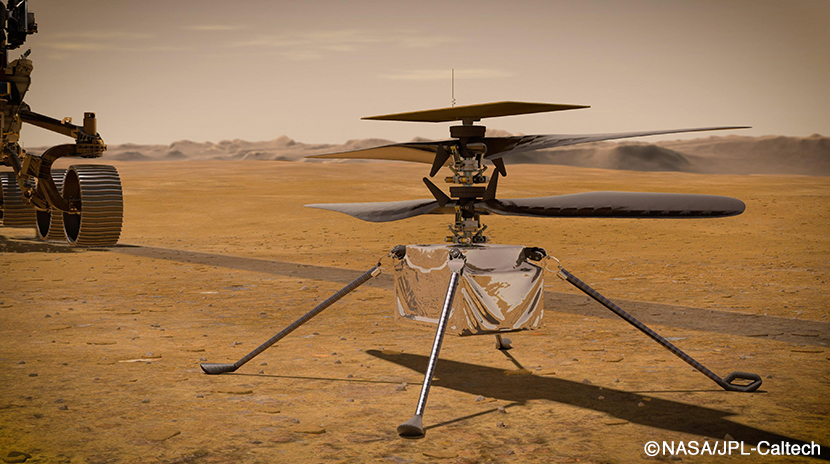

逆噴射する小型ロケットを装備した“スカイ・クレーン”につるされながら、「忍耐」という名をもつ探査車パーサヴィアランスは火星に無事着陸した。日本時間で2021年2月22日未明のことである。

着陸した地点は、ジェゼロ・クレーターという小天体の衝突でできた直径50キロメートルほどのクレーター盆地である。

現在、見渡す限り砂漠でしかないこの盆地には、約38億年前、広大な湖や河川が存在していた。湖の面積は東京湾とほぼ同じくらいと推定されており、この湖に注ぎ込む河川がつくった三角州の南端に、パーサヴィアランスは予定通り着陸した。

三角州には色々なものが、タイムカプセルのように保存されるという面白さがある。

大地を削りつつ流れた河水が、ようやく静かな湖にたどり着いたとき、その河水の流れは弱められる。勢いが弱まるにしたがい、河水が運んできた砂や泥は操り人形の糸が切れるがごとく運動を止め、湖と川の境界である河口に静々と堆積してゆく。こうしてできたのが三角州である。

三角州の地層には、河水が運んだ砂や泥はもとより、湖内で自然に沈殿する様々な鉱物や、もし微生物が湖や河川に存在していればそれらの痕跡も、そこにまとめて保存される。パーサヴィアランスが着陸した三角州の面積は、およそ山手線の内側のそれに相当する。探査車はその三角州の上を縦横無尽に走り回る。

パーサヴィアランスは、火星からサンプルを地球に持ち帰る「火星サンプルリターン計画」の先駆けである。2027年ごろには着陸地点の近くに無人ロケット発射台が設置され、パーサヴィアランスが採取したサンプルが地球へと送られる。

僕は第3回のコラムで、パーサヴィアランスによって、火星探査の新時代が幕を開けると書いた。(参照:火星探査の新時代の幕開け — 「忍耐」という名の探査車)これまでの火星探査では、探査車が現地でサンプルを調べるだけだったが、重量や電力に制限のある観測機器の得る情報にはどうしても限界がある。自在にサンプルを地球に持ち帰ることができれば、僕ら科学者にとっては夢のような話である。砂、泥、鉱物、有機物を徹底的に調べあげ、当時の火星の環境を、文字通り手に取るように再現することができよう。

しかし、僕が火星探査の新時代といったのはそれだけの理由にとどまらない。パーサヴィアランスは火星サンプルリターンのさらに先、2030年代に予定される宇宙飛行士による有人火星探査にとっても重要な布石を打つ。今回はパーサヴィアランスと有人火星探査について話をしよう。

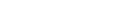

「創意工夫」という名のヘリコプター

有人火星探査への布石とは何であろう。搭載されている機器から、それを探ってみよう。

皆さんはパーサヴィアランスには小さな相棒がいるのをご存知だろうか。「創意工夫」を意味するインジェニュイティ(Ingenuity)と名付けられた、重量1.8キログラムの小型のヘリコプター(ドローン)である。

火星はもとより、これまで地球以外の場所でヘリコプターが飛んだ例はない。飛行が成功すれば、世界初の快挙である。

僕は鳥が好きである。鳥の目線で地上を眺められたらと、子供のころから夢みてきた。そんな僕は火星でヘリコプターが飛ぶというだけで、理屈抜きでどうにもわくわくしてしまうが、皆さんはどうであろう。

さて、ヘリコプターはプロペラを高速回転させ、空気を下に押しやることで上向きの力を獲得して浮上する。そのため、当然のごとく大気のある天体でしかヘリコプターは飛ぶことはない。

火星には大気があるものの、地表の大気圧は地球の約1/100と希薄だ。そのため、得られる上向きの力も、地球に比べればずっと小さい。ただし、火星の重力は地球の約1/3であり、より小さい力でも浮上することができる。

インジェニュイティにはカメラが搭載されており、空中からパーサヴィアランス周辺の写真を撮る予定だ。空中から角度を変えて数枚写真を撮れば、地表の三次元立体図を作ることができる。詳細な立体図は、三角州を含むこの地域の成り立ちを明らかにする手助けとなるだろう。

取得される立体図は、探査車パーサヴィアランスがどの方向に進めばよいかというナビゲーションにも使われる。大きな岩や地面の段差など避けて通りたい場所や、逆に面白そうな地層の存在をあらかじめ知らせてくれる頼もしい相棒である。

地下を探る

パーサヴィアランスには、地中レーダーも搭載されている。

地中レーダーは探査車から真下に向かって電波を発射し、地下の様々な物体から反射された電波を受信機で受け取る。これによって、どのようなものがどのくらいの深さに埋まっているのかを知ることができる。

地中レーダーは、僕らの暮らしにも役立っている。土木・建設での地盤や地下水の調査、道路や橋の内部に亀裂があるのかを調べたり、地雷検知にも使われたりと広く利用されている。

パーサヴィアランスの搭載する地中レーダーは、深さ約10メートルまでの地下にどんな物質が埋まっているかを調べる装置である。

例えば、これによって三角州の地層の厚さが分かれば、三角州全体をつくるためにどのくらいの量の土砂が必要であったのかを知ることができる。河川により土砂が年間どのくらい運搬されるかがわかれば、河川が流れるような温暖な気候が続いた期間を推定する手掛かりとなる。

さらに、通常の河川が運搬できないような巨大な岩が地下に埋まっていたならば、どうであろう。これらは嵐に伴う洪水や、巨大地震や天体衝突による津波によって運ばれたに違いない。嵐や巨大地震が太古の火星でも起きていたことがわかれば大きな発見だ。

このような発見も期待されるが、実は、地中レーダーの本当の狙いは地中の氷を見つけることにある。

衛星画像からは見えない地下にどれだけ氷が埋まっているのだろうか。かつての湖の水の一部が、太陽光の当たらない地下に凍土として残っているかもしれない。

氷は宇宙飛行士が火星に降り立った際にどうしても必要となる最重要資源である。氷を溶かせば人間の生活用水にもなるし、水を分解して水素にすることでロケット燃料にもなる。

地球から火星に水を持っていくのは効率が極めて悪い。その重量の分、余計にロケットの燃料が必要となる。あるいは、水を持っていく分、別の物資の量を減らさざるを得ない。

地球から火星に1キログラムのものを持っていくのに、数億円から十億円、あるいはそれ以上の燃料代がかかる。もし火星で氷を確保できれば、その分の大幅な経費削減になる。金脈ならぬ氷脈が火星に見つかれば、巨大なビジネスになると考える宇宙関連企業も多い。

酸素発生装置

最後に紹介するのは、酸素発生装置である。火星大気の主成分である二酸化炭素を電気で分解し、酸素を生み出す。

もはやこれは説明不要であろう。僕らは呼吸に酸素を必要とする。地球上では植物が光合成によって酸素を生み出してくれるが、火星ではこれは起きておらず、大気に酸素はほとんど含まれない。ゆえに、何らかの酸素発生装置がなければ、人間は火星で5分と生存できない。

水と同様に、酸素を地球から持っていくには大きなコストがかかる。これを火星で現地調達できればと考えるのは、ごく自然の発想であろう。パーサヴィアランスは、開発した酸素発生装置が、火星上で正常に働くかをテストする。

パーサヴィアランスには小型ヘリコプターを含めて8つの装置が搭載されているが、以上の3つの装置は、有人火星探査を見据えた戦略だといってよい。

これらの装置から、皆さんも将来の有人火星探査を想像することができよう。宇宙飛行士は、火星地下の氷を溶かした水を使って生活をしているに違いない。着陸船外の活動では、酸素発生装置がついた専用宇宙服を着て、ドローンの道案内に従って安全に調査を遂行していく。

NASAでは、探査機に対して搭載する装置を大学や研究機関に公募し、選定することが多い。パーサヴィアランスの場合でも、多くの研究者チームが搭載装置に名乗りを挙げた。搭載できる装置の数が限られるなか、以上の3つが選ばれたことに、僕はNASAの有人火星探査に対する並々ならぬ決意をみた気がした。「火星サンプルリターン」と並行して、その先の有人火星探査を、緻密に、大胆に押し進めるその戦略に圧倒され、やや茫然とした記憶がある。

知魚楽 — なぜ人類は火星にいくのか

人類が宇宙に進出し、そこで安定的に社会、あるいは文化と呼ぶべき人間集団を形成できるとすれば、大気や水の豊富さからいって、火星を置いて他に候補を見つけることは難しい。

しかし、そこまでして、なぜ人類は火星に行かねばならないのか、と思われた方もいるだろう。あえて危険を冒して人間が火星に行かねばならない理由はあるのだろうか。

理由の一つは、わくわくする気持ち、すなわち人間が等しく持つ高揚感を求めてということかもしれない。アポロ計画による有人月面着陸は、その科学成果以上に、人々の気持ちに及ぼした影響が大きかったといわれる。当時は、経済も人口も科学技術も、全てが右肩上がりの時代であり、夢のような未来を皆が期待し、共通幻想を持つことができた。そのような人類の発展や夢を、科学技術という鋳型の中でうまく結晶化させたものがアポロ計画だといってよいだろう。

現在のように、先進国の経済成長が単純な右肩上がりでなくなった時代においても、いや現在のような時代だからこそ、世界中の人々が再び共通の高揚感を得ることは価値のあることかもしれない。

僕がもう一つ、火星に人類が行く理由を加えるのであれば、次のようなことを考える。

日本人初のノーベル賞に輝いた物理学者・湯川秀樹は「知魚楽(魚の楽しみを知る)」という文章の中で、「荘子」の第17編「秋水」の内容を紹介している。その概要はこうである。

荘子は橋の上から、川を泳ぐ魚の群れを眺めて“見てごらん、魚が悠々と泳いでいる。悠々と泳ぐということが魚の楽しみというものだ”と言う。隣にいた友人の恵子(けいし)は、“君は魚じゃないのだから、魚の楽しみなどわかるはずがないだろ”と反論する。

恵子の言うことは論理的であり、まったくの正論である。理屈屋である僕がその場にいても、あるいは同じことを口走ったかもしれない。

しかし、恵子の反論に対して、荘子は全く別方向から次のような答えをする。“そう私は魚じゃない。だからこそ橋の上から見て、魚の楽しみがわかったんじゃないか”。

離れてみて、俯瞰してみて、初めて見えるものがある。川を泳ぐ魚を、地球の人類あるいは現代社会とみれば、火星からの視点は、すなわち橋の上の荘子の視点に通じるのかもしれない。

- ※

本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。