Vol.11

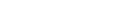

漂う冥王星の海

科学者にとって、自身の予想が的中することは科学者冥利につきる喜びである。

しかし、予想が全く外れることは、時としてそれ以上の興奮をもたらす。

世界中の誰も考えなかった何かがそこに確実にあり、それを誰より先に解き明かしてやろうという気持ちで、文字通り身体が震え、頭がいっぱいになる。これもまた科学の醍醐味だろう。

ここ数年で、僕が最もその気持ちを味わったのは、冥王星においてである。

冥王星は太陽系の最外縁にあり、氷と岩石からなる天体である。直径は2400キロメートルほどで、水星の約半分のサイズを誇る惑星並みの天体である。

太陽から遠く、太陽光の熱は極めて微弱である。また、ガス惑星を周る衛星でもないため、エウロパのようにガス惑星の重力で内部が暖められることもない(参照:ガリレオの名を持つ月たちの話)。

熱に乏しいということは、それだけ地質活動が起きにくいことを意味する。冥王星は、太陽系初期の姿を留める死んだ天体だろうというのが、2015年以前の常識的な見方であった。

ところが、2015年に探査機ニューホライズンズにより、初めて近接観測された冥王星の姿は、全ての予想を裏切るものだった。

窒素とメタンを含む大気では複雑な有機物が合成されており、地表には窒素の氷河が流れ、エベレスト並みの山脈が屹立し、氷の大地には地溝帯も存在する。地下には液体の海が現存し、その海には有機物も豊富に存在する。その海水が地溝帯からごく最近地表に噴き出した痕跡もあり、地溝帯の底には海水に含まれていた赤い有機物が溜まっている。

これはいったいどういうことであろうか。

冥王星は死んだ天体どころか、現在でも活動的であり、アストロバイオロジーの観点からも注目を集め出したのである。

これまで僕は生命の可能性に着目しつつ、太陽系の天体を紹介してきた。金星、火星、小惑星、木星、土星と、回を重ねるごとに地球と太陽から遠ざかり、ここ数回は太陽系外側の氷の世界「オーシャン・ワールド」を紹介していきた。数回にわたり紹介した「オーシャン・ワールド」の最後として、冥王星についてお話ししてみたい。

カイパーベルト

冥王星は、太陽系の最外縁のカイパーベルトと呼ばれる領域に存在する。

火星と木星の間には、小惑星帯と呼ばれる岩石でできた無数の小天体群が存在する。カイパーベルトは、海王星の外側に広がる小惑星帯に似た小天体群であり、氷と岩石を主成分とする無数の天体たちで構成されている。

太陽系はもともと、原始太陽の周辺を取り巻く微小な塵からなる円盤から始まった。塵は互いに集まり小天体を作り、さらに小天体は互いに合体して惑星へと成長していく。他方で、合体を免れた小天体の一団が小惑星帯であり、あるいはカイパーベルトであろうと考えられている。

カイパーベルトは、太陽と地球の距離の数十倍という遥か彼方にあり、通常の望遠鏡ではそこに存在する小天体を見ることはできない。カイパーベルト天体の観測が可能になったのは、口径数メートルという大型望遠鏡の登場による。

1990年初頭まで、カイパーベルト領域には冥王星しか見つかっていなかった。そのため、冥王星が第9番目の惑星と呼ばれていたのだが、1992年以降、数千個という小天体がここに見つかり、冥王星はカイパーベルトにある最大級の天体の1つということがわかったのである。これが、冥王星が惑星でなくなった内情である。

冥王星にまつわる難問

大型望遠鏡でいくら冥王星を見ても、小さな光の点でしかない。そこには、どんな世界が広がっているのだろうか。冒頭に述べたように、2015年に探査機が初めて見た冥王星の姿は、科学者の予想を裏切るものであり、同時に多くの謎と興奮を生み出した。

もっとも難解な謎は、なぜ冥王星の地下に今でも液体の海があるのかというものである。

マイナス220℃を下回る極寒のカイパーベルトにおいて、液体の海ができるためには、まず冥王星の内部で巨大な熱を発生させて大量の氷を融かさねばならない。その熱がどこから来たのかというのが第1の難問である。

そして、地下の氷が融けたとしても、極寒のなかで、どのようにして海が再び凍らずに保持されているのか。これが第2の難問である。

ごく最近に大きな熱 — 例えば、巨大天体の衝突が生じて海ができたのだと考える読者もいるかもしれないが、実はそれは極めて難しい。現在のカイパーベルトでそのような巨大衝突が起きる確率はほぼゼロである。

冥王星の内部の氷を大規模に融かす最も有望な熱源は、太陽系最初期に存在する強力な放射性元素の発熱である。原子力発電と同じ原理で発熱が起こり、内部の氷が融けるのである。しかし、この熱源は時限付きで、太陽系最初期にのみ発せられ、それ以降では失われてしまう。

すなわち、第1の難問を解くためには、太陽系ができて間もなく、まだ塵の円盤があるような最初期の段階で、すでに冥王星が誕生していることが要請される。塵に比べれば途方もなく大きな冥王星が、太陽系ができたすぐあとに短時間で誕生できるのだろうか。

これが第1の問題の本質的な困難さである。というのも、塵から小天体へ、小天体から惑星へ成長する速度は、太陽から離れるに従って飛躍的に遅くなるというのが、従来の惑星形成理論における常識だからである。従来の理論では、放射性元素の熱源が残る時間で、カイパーベルトという遠方に冥王星サイズの天体を作ることはまず不可能とされる。

冥王星の海を作るためには、惑星形成理論を大幅に書き換える必要があるだろう。塵から小天体、小天体から惑星を作るだけでなく、あるいはそうしてできた惑星はほとんどなく、塵から一足飛びに突如として惑星サイズの天体が出現する方法があるに違いないと、最近の理論研究者たちは考え始めている。従来の理論に修正が迫られるということは、それに基づいて考えられてきた地球のでき方も見直されることになるだろう。

断熱材が海を保つ

冥王星の海に関する第2の難問 ―海がなぜ再び凍結しないのか、には、最近答えが出された。この難問を解いて世界を驚かせたのは、北海道大学 准教授の鎌田俊一さんである。

エウロパなどの氷衛星では、ガス惑星の重力で衛星が変形することで絶えず摩擦熱が生じている。この継続的な熱により、氷衛星は凍結を免れている。しかし、繰り返すが、冥王星はガス惑星を周回しておらず、この方式で海を保持することは望めない。

鎌田さんの発想の面白さは、凍結させないために継続的に熱を与えるのではなく、一度発生した熱を外に逃がさない魔法瓶のような仕組みが冥王星にあるのではないか、と考えたことにある。

「冥王星には岩石の海底があります。その岩石からはメタンのようなガスが絶えず発生しているはずです。」

こう語る鎌田さんは、将来を嘱望される若手研究者である。彼のパソコンには、条件を様々に変えた“バーチャル冥王星”が用意され、45億年間でどう進化するか、惑星進化実験が行われている。

鎌田さんは冥王星を作った材料物質や化学反応など、あらゆる知見を総動員し、それを理路整然と整理して1つの結論に至った。

「海底で発生したメタンガスは、海の上を覆う氷の層まで運ばれてメタンハイドレートを作ります。これが冥王星に海を保つための鍵です。」

メタンハイドレートとは、地球の海底にも存在するメタンガスを含む氷である。通常の氷とは異なり、極めて熱を伝えにくいという性質をもつ。このメタンハイドレートが断熱材となり、魔法瓶のように海の熱が外に逃げていくのを遮断しているという。

鎌田さんのパソコンの冥王星は、太陽系の年齢以上の時間が経過しても、メタンハイドレートの断熱効果によって熱を逃がさず、平然と海を保ち続けている。

宇宙を渡る冥王星たち

太陽光もガス惑星による加熱もなしに、冥王星の海が太陽系の年齢以上に保たれるという話にはもう少しだけ続きがある。

実は、太陽系の最初期のカイパーベルトには、今の10倍以上の数の天体が存在していたと考えられている。冥王星サイズの天体、あるいはそれ以上の天体もかつて複数存在していただろう。

これらは、やがて木星や土星といったガス惑星が形成したとき、ガス惑星の巨大な重力によってあらゆる方向に飛ばされる。一部は太陽系の内側へ飛ばされ木星などと衝突し、一部は太陽系の外へ弾き飛ばされる。現在カイパーベルトに残る天体は、運のよい少数の生き残りに過ぎない。

太陽系の外に弾き飛ばされた天体たちはどうなるのか。

太陽の重力の束縛を離れ、何もない宇宙空間を何十億年も、ひたすら当てもなく漂うことになる。それでも地下の海はメタンハイドレートの保温効果でずっと保たれる。そこに生命が誕生していれば、生命も一緒に永久に宇宙を漂うことになる。

このような天体は、大きければ浮遊惑星と呼ばれ、小さければ恒星間天体と呼ばれる。

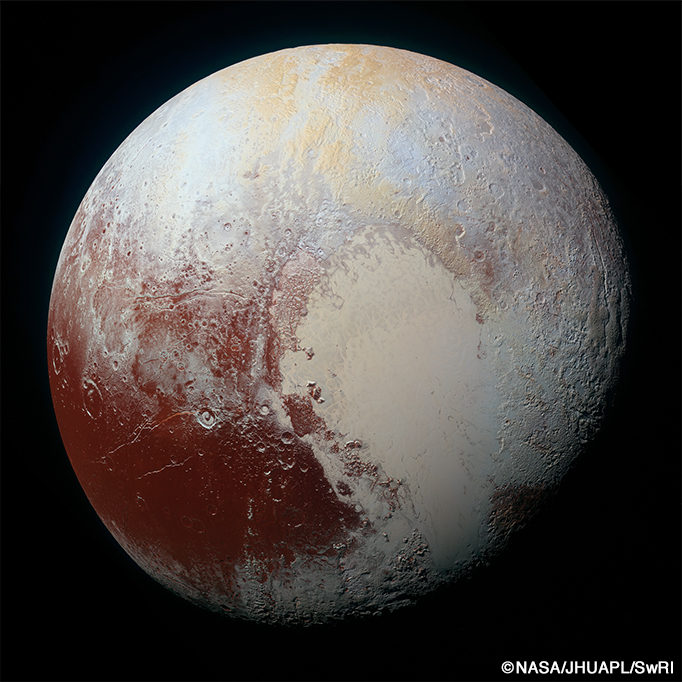

2017年と2019年、太陽系にも他の星から放り出された恒星間天体が相次いで飛来した。オウムアムアとボリソフ彗星である。太陽系の歴史を考えれば、数えきれない恒星間天体がこれまでも飛来したことであろう。

そう考えると、放り出された天体にも、宇宙と生命にとって何かしらの意味があるのかもしれない。

太陽系を放り出された冥王星の兄姉のなかには、どこか別の星に偶然遭遇するものもいるかもしれない。ある星に近づきつつ、その生涯で初めて強い光に照らされながら、超巨大彗星となり氷や海水を巻き散らかすに違いない。仮にその星にも地球のような惑星が存在していれば、これらに生命の材料、あるいは生命自体さえも供給しないともかぎらないのである。

- ※

本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。