Vol.14

眞鍋さんと「温室効果」

毎年10月初旬はノーベル賞の発表の時期である。

今年は予想外の受賞に沸いた。予想外というのは、これまでノーベル物理学賞とは無縁であった地球科学の分野から、初めて受賞者が出たからである。

その受賞者とはプリンストン大学の眞鍋淑郎さんである。

僕も数年前に大学のセミナーで眞鍋さんの講演を拝聴したことがある。御歳八十を超える(当時)とは思えないほどのエネルギーで、大きな身振り、アクションを交えて南極周辺の海の流れを楽しそうにご説明され、僕は終始圧倒された。

眞鍋さんの業績については、マスコミ等の報道で、皆さんも知るところが多いであろう。温室効果ガスの増加による地球温暖化の予測を初めておこなったと報道されている。

僕が思う眞鍋さんの業績の偉大さとは、「温室効果」とは何かということを世界に知らしめたことである。

そして、この「温室効果」の理解は、現在では様々な波及効果を持っている。地球温暖化もその一つであるが、実は、アストロバイオロジーもそれと無縁ではない。そもそも「温室効果」の理解がなければ、ハビタブルゾーン — 地表に海をもつ惑星が存在可能な恒星からの距離領域 — という概念も誕生しなかったのである。

果たして、「温室効果」とは何なのか、これがどのようにハビタブルゾーンと関係するのか、今回は「温室効果」を考えてみたい。

地球はなぜ海をもつのか

地球は、海の惑星である。

太陽光の当たる地表に海があることで、光合成生物が誕生し、地球の生態系が成立している。

1気圧下であれば、水は0℃で凍結して氷になり、100℃で沸騰して気体になる。地球のような海が存在するためには、地表が適度な温度でなくてはならない。

では、惑星の地表温度は、どのようにして決まっているのだろうか。

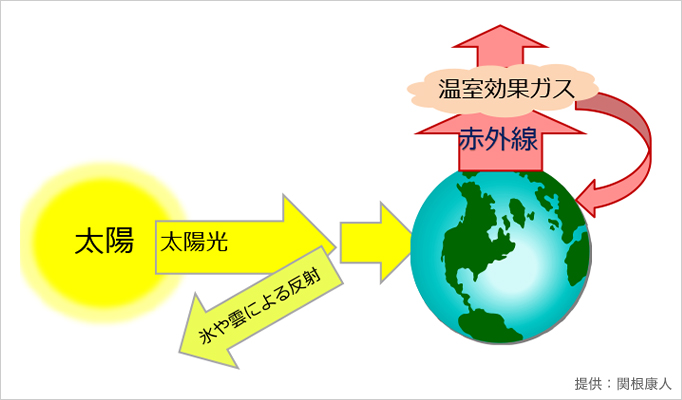

惑星は、太陽から光のエネルギーを受け取っている。これが地表を暖める主な熱源である。

一方で、惑星は太陽によって暖められたその熱を、地表から赤外線の形で宇宙空間に放出している。地表の温度が高くなれば、その分、たくさんの赤外線を放出して得た熱を宇宙に逃がす。

これら太陽から受け取るエネルギーと、赤外線として放出するエネルギーが釣り合ったとき、惑星の地表温度は一定の値に定まる。

例として、お風呂にお湯を溜めることを考えよう。ただし、このお風呂の栓は開いたままであり、中にたくさんお湯が溜まれば、その分、栓が広がり多くのお湯を出すことができるとする。

この場合、お風呂に注がれるお湯が“太陽光エネルギー”に相当し、栓から出ていくお湯が“赤外線エネルギー”に相当する。そして、お風呂に溜まるお湯の大小が、地表温度の大小に相当する。

お風呂にたくさんのお湯が注がれれば、中にお湯が多く溜まりつつ、同時にお湯が栓から出ていくという動的な平衡状態が達成される。

惑星が太陽光エネルギーを多く受け取って地表の温度が高い状態が、これに相当する。

温室効果とは

それでは一体、「温室効果」とはどのようなものであろうか。

「温室効果」を引き起こしているのは、二酸化炭素に代表される、大気中に含まれる温室効果ガスである。

この温室効果ガスは、地表から放出される赤外線エネルギーの一部を吸収する。吸収されたエネルギーは、大気から宇宙に放出されるだけでなく、地面に向かっても放出されて地表を暖める。つまり地表は、太陽光エネルギーだけでなく、大気から放出されるエネルギーも受けとり、二重に暖められることになる。

お風呂の例で言えば、栓から出ていったお湯の一部が、再び入ってくるようなものである。捨てたはずのお湯が戻ってくれば、当然、お風呂に溜まるお湯の量、すなわち地表温度が増大することになる。

この捨てたはずのエネルギーが戻ってくる仕組みこそが、「温室効果」といえよう。

地球の場合、大気に温室効果ガスがあることにより、これが全く無い場合に比べて、地表温度が30℃以上も余計に暖められている。逆に言えば、温室効果ガスが無かったら、地球は氷で閉ざされた極寒の惑星になってしまう。

二酸化炭素は、近年の地球温暖化で未曾有の悪者のように言われるが、地球が今のように生命あふれる惑星であるのは、気候学的に言えば、徹頭徹尾、二酸化炭素のおかげだといってよい。

好奇心こそが原動力

眞鍋さんの業績は、この複雑な「温室効果」を、精緻に計算する数理モデルを構築したことである。1967年に発表された論文では、計算結果として、地球の二酸化炭素濃度が、当時の2倍になったときの計算がなされ、地表温度が約2.4℃上昇することが示されている。

報道では、この計算結果が21世紀の現在を予測するものだと言われているが、この論文の中の立ち位置としては、あくまで様々に条件を変えた計算の一例にすぎない。

面白い計算例として、太陽から受け取る光のエネルギーが変化した場合の結果も載せている。予想されるように、惑星が受け取る太陽光のエネルギーが今より増加すれば、地表温度も上昇していく。

眞鍋さんは、これら研究について「好奇心がその原動力となった」と語っておられる。

確かに、二酸化炭素の量を気ままに変えたり、太陽光エネルギーを自由に調整したりして、地球がどんな気候になるのかをスーパーコンピュータを使って実験する論文には、親に買ってもらった顕微鏡を使って、目を輝かせて昆虫観察をする小学生のような無邪気な好奇心を感じる。

さて、太陽光エネルギーを増やしていく計算を、僕は面白いと言った。これがなぜ面白いのかといえば、これを延長していくことで、ハビタブルゾーンの概念が誕生するからである。

太陽光エネルギーが増加したときの気候とは、すなわち地球が今より太陽に近い内側に存在していた場合の気候に相当する。眞鍋さんの計算では、太陽光エネルギーが今より20%増加すると、地表温度は50℃ほどになるが、まだ海は保たれている。

では、地球がどこまで太陽に近づいたらその海は完全に蒸発してしまうのだろうか。

暴走温室状態

この問題に対する研究は、日米で独立に行われた。

行なった一人は、名古屋大学(当時)の駒林誠さんであり、もう一人はカリフォルニア工科大学のアンドリュー・インガーソルさんである。駒林さんの論文は眞鍋さんのそれと同じ1967年に出版され、インガーソルさんの論文は遅れること2年、1969年に出版されている。

どちらの論文にも、眞鍋さんの1967年やそれ以前の論文が引用されており、その影響が大であることをうかがわせる。

実は、駒林さんと眞鍋さんは同世代であり、二人とも東大の地球物理学科気象学教室の出身である。

駒林さんもインガーソルさんも、眞鍋さんのようなスーパーコンピュータを使うことなく、数式を解いて以下のような結論を導いている。

太陽光エネルギーが増加し、地表温度が上昇すると、惑星から放出される赤外線エネルギーの量も増加する。これにより、受け取るエネルギーと放出するエネルギーの収支が釣り合う。しかし、さらにもっと受け取るエネルギーが増加して、地表温度が上がりすぎると、惑星から放出できるエネルギーは頭打ちになってしまう。

すなわち、“地球のような惑星から赤外線で放出できるエネルギーの量には限界がある”というのが、どちらの論文でも重要な結論となっている。

入っているお湯が、出ていくお湯の量を上回れば、いつかお風呂からお湯があふれるように、惑星が放出できる赤外線エネルギーが頭打ちになれば、受け取る太陽光エネルギーが上回り、地表温度が際限なく上昇してしまう。

これを「暴走温室状態」と呼ぶ。

地表温度がどこまで上昇するかと言えば、海も全て蒸発させ、岩石も融けるまで上昇する。

この惑星が放出できるエネルギーの限界は、今では「Komabayashi-Ingersoll limit(駒林—インガーソル限界)」と呼ばれ、これを上回る太陽光エネルギーを受ける惑星には、原理的に海は存在できない。

つまり、この「駒林—インガーソル限界」が、ハビタブルゾーンと呼ばれる海を持つことが可能な惑星の軌道領域の内側の限界である。太陽系に限らず、様々な恒星系においても、海惑星はこれの外側にしか存在できない。

ある種、眞鍋さんの「温室効果」の理論を、さらに自由度を与えて発展させたのか、駒林さんであったのだろう。

眞鍋さんと駒林さん

同世代で同門ということもあり、眞鍋さんと駒林さんは親交が深かったようである。

その後の二人は、ある種、対照的な研究人生を歩む。

眞鍋さんは、アメリカで豊富な研究資源を使って、スーパーコンピュータの中での大気や海洋の精緻なシミュレーションにのめり込み、世界初の大気海洋結合モデルを作り上げていく。

一方で、駒林さんの興味の幅は恐ろしく広く、また何より自由であった。1960年代に火星の二酸化炭素の雲や、木星のアンモニアの雲を再現する先駆的な実験を行ったり(ただし失敗ばかりだったという)、京大の理論物理教室の太陽系形成論に気象理論との共通性を見出したり、水不足の際には人工降雨実験をしたり、モンゴル国立大学の教員を勤めつつ、ユニークな海外だよりや随想を学会誌に投稿したりと、森羅万象を相手にしていた。

駒林さんは研究者であり、教育者でもあった。

駒林さんは名古屋大学から気象大学校に移り、そこで校長も務めた。若者に気象学にいかに興味をもってもらうかを考え、眞鍋さんにアメリカの教育事情について聞きとり調査もしていた。

かつて東大時代「大気循環について知るところを記せ」とのレポート課題に対し、多くの学生はたくさんの図や文を書いたのに対して、眞鍋さんは数式を4本だけ書いたそうだ。駒林さん曰く、「大循環を一番先に一番いい方法で解いた眞鍋さんならでは」の解答だとの評である。

駒林さんは、2020年6月1日89歳で永眠された。この日は奇しくも気象記念日であった。

眞鍋さんのノーベル賞受賞の感想を、一度、駒林さんに聞いてみたかった。

- ※

本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。