Vol.15

カール・セーガンの黄金(こがね)の釘

与謝野晶子は、明治大正期に活躍した歌人であり、また思想家である。

歌集「みだれ髪」や、日露戦争に従軍した弟を歌った「君死にたまふことなかれ」は有名である。「みだれ髪」には当時の日本女性としては考えられないような情熱的な愛の表現も多く、また、国家存亡をかけた日露戦争において、弟の無事を祈る歌を発表するなど、たびたび当時の歌壇や批評家から反発を受けた。

これら反発に対する、晶子の言葉は

「歌とはまことの心を歌うもの」

というものである。この反論も歌同様に彼女のまことの心の内から出たものであり、それだけに湧き出る泉水のごとく純度が高く、明快でもあった。

同時に、晶子は教育の自由化や女性の自立を訴える思想家でもあった。国に出産や育児の援助を求める当時の女性運動と一線を画し、女性が自由に教育を受け、国からも男性からも経済的に独立する必要性を説いた。これら足跡をつなぎ合わせると、彼女の人となりがわかるようである。

さて、僕が好きな晶子の歌に、

— 劫初(ごうしょ)より造り営む殿堂にわれも黄金の釘一つ打つ —

というものがある。

劫初とは“世の初め”ということ、殿堂とは“人類の造ってきた芸術文化の殿堂”を指す。

これは大正11年、晶子44歳の歌であり、歌人から思想家へ重心を移していた時期にあたる。歌人にとって歌とは生業以上のものであり、殿堂に黄金の釘を打ち込むがごとく、自分の生きた証を、未来永劫にわたり残そうとする営みといえよう。

研究者にとっての研究も、まさに歌人にとっての歌と同じだといってよい。

研究成果は、研究者間の厳しい審査を経て論文となる。皆さんにとって論文は、無味乾燥とした図式や文章の羅列に過ぎないだろうが、研究者が論文を読めば、それはその著者の生きざまや独創性を生き生きと語りだす媒体ともなる。研究者にとって論文とは図式や文章以上のものであり、人類が科学を続ける限り、論文を通じてその著者の思考は知の殿堂で生き続ける。

そういったものである。

僕がこう思う契機となったのは、学生時代に天文学者であるカール・セーガンの最後の論文を読んだことによる。今回は彼の研究を振り返りつつ、研究者にとって研究とは何かを考えたい。

カール・セーガン

現在40歳以上の宇宙に関心のある方にとって、カール・セーガンの説明は不要であろう。

コーネル大学の天文学者でありながら、バイキング計画をリードし、火星で最初の生命探査を行うなど、1970年代から90年代の多くのNASAによる太陽系探査にかかわった。

皆さんにとってカール・セーガンと言えば、テレビシリーズにもなった科学書「コスモス」や、映画化されたSF小説「コンタクト」の作者として馴染みがあろう。太陽系の、そして宇宙の美しさを、1970年代に一挙に普及したカラーテレビを通じて一般に紹介し、世界中に宇宙ファンを生み出した。

一方で、彼の研究における業績 — 黄金の釘 — がどのようなものだったのか、一般の方はあまりご存知ないのではなかろうか。彼の研究の業績をいくつか紹介したい。

セーガンの大きな業績の一つは、「暗い太陽のパラドックス」という問題を提示したことである。

夜空に輝く星たちにも、誕生と死がある。宇宙に漂う水素やヘリウムなどのガスが何かのきっかけに集まり、その中心が高温になり、水素の核融合反応が始まることでガスの塊が輝きだす。星の誕生である。

星の内部では、核融合反応によって水素原子4つからヘリウム原子1つが作られる。4つの水素原子が1つのヘリウム原子になることで、星はよりコンパクトになり、その分、星内部の密度が上がり、温度も上がる。密度と温度が上がると、核融合反応の効率が上がっていく。

このようにして、星は誕生以来、内部の温度が上昇し、核融合反応の効率が上がっていくこととなる。核融合反応の効率が上がる度に、星は明るさを増していく。逆に言えば、昔の星ほど、その明るさは暗かったともいえる。

僕らの太陽も、生まれたてのころは46億歳である現在の太陽より30%ほど暗かったと推定される。

暗い太陽のパラドックス

この「暗い太陽」がなぜ大問題(パラドックス)なのか。

それは、太陽が暗いということは、地球をはじめとする太陽を周る惑星たちも受け取る太陽光エネルギーが少ないことになり、当然のごとく、惑星の地表温度も低くなる。

地球が今の軌道、現在の姿を保ったまま、太陽光エネルギーだけを下げていくと、現在より太陽の明るさが10%暗かった約10億年前には海は凍結してしまうほど寒冷になる。

ところが、地質学によると、10億年前以前で地球がずっと凍結していた証拠はなく、むしろ、太陽が暗かったはずの30~40億年前のほうが地表温度は今より高かったと推定される。

この天文学での常識である“星の進化”と、地球科学の常識である“温暖な初期地球”との矛盾が、「暗い太陽のパラドックス」と呼ばれる問題である。

1972年、カール・セーガンはこのことを指摘する論文を発表した。

この問題は、指摘すること自体が極めて革新的である。

なぜなら、天文学と地質学という全く独立に発展した学問同士を結び付け、それぞれに挑戦状を突き付ける必要があるからである。1990年代にアストロバイオロジーが生まれ、学問の垣根を超える動きが顕著になったが(参照:Vol.1 アストロバイオロジーという視座)、カール・セーガンはそれよりずっと以前に、学問の垣根を軽々と飛び越えていた。

この暗い太陽のパラドックスに対する明確な答えは、未だ出されていない。しかし、確実に言えることは、暗い太陽下で地球を今よりも温暖に保つには、何かしらの強力かつ大量の温室効果ガスが必要ということである。すなわち、地球の大気は誕生から現在まで、その成分が大きく進化したことになる。

「暗い太陽のパラドックス」を提示したセーガンが、論文のなかで本当に語りたかったのは、“地球は進化する”という紛れもない事実である。

これと同時期、つまり1960年代後半から70年代に、地球の地表面は絶えず移動しているというプレートテクトニクスが発見される。これらが相まって、今では当たり前となっている“地球大進化”という概念が誕生したのである。

惑星を覆う赤い靄(もや)

もう一つのセーガンの大きな業績は、天文学と化学を結び付けたことである。

これまでは物理学中心であった天文学に、惑星の大気や宇宙空間でおきる化学反応の要素を加えた。

セーガンは、天文学とは無縁だった化学者であるビシュン・カレーをコーネル大学の自身の研究室に迎え、1970年代に惑星大気で起きる化学反応に関する論文を次々と発表した。

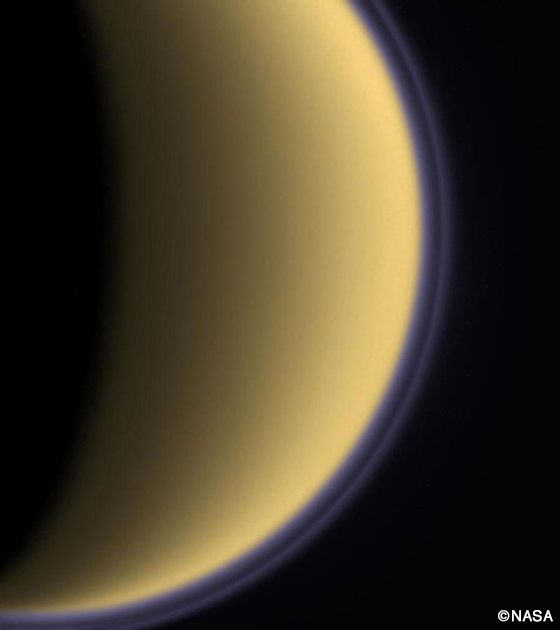

僕の好きな論文は、セーガンとカレーが1976年に発表した「Red clouds in reducing atmospheres(還元型大気における赤い雲)」である。この論文でセーガンらは、太陽系の外縁部、土星の衛星タイタンや冥王星などでは、これら天体に含まれるメタンや窒素から赤い複雑な有機化合物ができること、これらが大気に含まれて雲や靄(もや)のように天体を覆っていることを予測した。そしてこの予測は、1980年のボイジャー探査機によるタイタンの観測、2012年のニューホライズンズ探査機による冥王星の観測で実証された。

僕は15年以上前、大学院生のときに、NASAに移ったビシュン・カレーのもとで研究していた。カレーは僕に、彼がセーガン・ノートと呼ぶ、セーガンが記した当時の研究構想メモを見せてくれた。そのなかでは、1970年代に行っていた天文学と化学の融合は、セーガンのなかでは天文学と生命科学との融合に向けた第一歩であることが示されていた。彼らが作った赤い有機化合物には、地球生命の基本的な構成要素が多く含まれており、セーガンは、タイタンや冥王星で起きている化学反応は生命の起源の実験室であろうと考えていた。

これが実証されるとすれば、2030年代のドラゴンフライ計画によってであろう(参照:Vol.9 土星衛星タンタンとドラゴンフライ計画)。

一つ一つの研究は線となり、すべて未来につながっていた。

セーガン最後の論文

さて、セーガン最後の論文は、弟子のクリストファー・チャイバと執筆し、1997年5月に掲載されたものである。セーガンは前年の1996年12月に62歳で他界しており、初稿をセーガンが書き、セーガンの死後、研究者による審査にチャイバが対応した。

その内容は、「暗い太陽のパラドックス」を「赤い靄」によって解決するというものであり、セーガンの研究人生の総決算ともいえるものである。

初期地球が、もしタイタンのように、メタンを含む大気を持っていたとすれば、同じような有機化合物の靄が生じて、それにより強力な温室効果をもつアンモニアが太陽紫外線から守られて地球を温暖にするという考えを述べたものである。

同時に、論文には陽に書かれていないが、そのような有機化合物の靄が、地球生命の起源にもつながったという想いも、セーガンが行間に込めたことは紛れもない。

僕を含めて、世の研究者がこの論文を読んだ時には、すでにセーガンはこの世にいない。しかし、この論文を読むと、僕は彼が目の前に現れて話をしているような気さえしてくる。

仮にセーガンがいなければ、「暗い太陽のパラドックス」も未だもって提起さえされていなかったかもしれないという推論は成立しないわけではないが、おそらく別の誰かが代わってこれを提唱していたであろう。しかし、行ってきた一つ一つの研究や、様々な啓蒙活動を含めた光点を繋ぎ合わせて描かれる、星座のような足跡は本人だけのものであり、それこそ黄金の釘と呼ばれるものだろう。

セーガンの思考、情熱、努力の結実ともいえる、この5ページにも満たない最後の論文は、彼の黄金の釘として、たしかに知の殿堂に打ち込まれている。

与謝野晶子が黄金の釘の歌を詠んだのが、44歳。

僕もそろそろその年齢に近づきつつある。

- ※

本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。