Vol.45

共通祖先LUCE(ルカ)に迫る

現在からさかのぼり、始まりを知る。

たとえば、僕の学術上の系譜をたどれば、師である松井孝典、そのさらに師である地球物理学者の竹内均、さらに坪井忠二を経て、明治大正期の物理学者・寺田寅彦にたどり着く。

こういった家系図ともいえる記録があれば、初対面の地震学者とある会議で出会っても、“ああ、あなたとわたしは学術の系譜上はこうつながりますね、共に寺田寅彦のやしゃご弟子ですね”などといい、大げさに言えば、異郷の地で同じ町出身の親戚にあったような親近感を覚える。

前回のコラムで、僕は地球生命の“家系図”ともいえるDNAと系統樹の話をした(参照:第44回コラム「全地球生命の共通祖先—LUCE(ルカ)」)。DNAは遺伝情報が保存された暗号文であり、その類似性から生物間の進化上の関係性を知ることができる。

カール・ウーズは、1970年代に地球上の生物のもつ遺伝情報を調べあげ、全生命の遺伝上の関係性、つまり系統樹を調べた。その全生物の系統樹の根元にあたる生命は、現在、地球上に生きるすべての生命の共通の祖先である。

ルカ、LUCA(Last Universal Common Ancestor)—全生物の祖先にあたるこの生命は、約40億年前の地球にいたとされる。はたして、ルカとはどのようなものだったのだろうか。僕らはいかにしてそれを知ることができるか。今回も、このルカのお話を続けたい。

ルカの正体

Phylogenetic bracketingという、ルカの正体を知るうえで用いられている考え方がある。これがどういうものかといえば、系統樹における分岐のもとの状態を、分岐した後の生物たちの共通点から推定するものである。

たとえば、前述の寺田寅彦の弟子には、昭和初期に活躍した中谷宇吉郎(物性物理)や宇田道隆(海洋物理)、坪井忠二(地球物理)がいる。この弟子たちの共通点にお気づきだろうか。

そう「物理」である。対象が地球であれ物性であれ、すべての弟子が「物理」を研究していれば、祖先である寅彦も「物理学者」である可能性が高い。

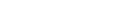

全生命の系統樹によると、ルカは約40億年まえに細菌と古細菌の二つのグループにわかれる。そこで、手に入るすべての細菌と古細菌のDNAを比べて、同じ機能を生みだす遺伝子を調べてみる。すると、どんな細菌と古細菌でも必ずもっている機能というものが浮かび上がる。共通祖先である寅彦が実際に「物理学者」であったように、その機能はおそらくきっとルカも持っていたものであろう。

その細菌と古細菌のすべてに共通の遺伝子を調べると、実際それらは30ほどある。

それらは、DNAの複製や、タンパク質、細胞膜をつくる機能である。これらの機能を有するということは、ルカがDNAやタンパク質をもち、細胞膜に囲まれた存在だったことを示す。

しかし、このような複製、代謝、膜分離といった機能は、ある種、ごく一般的な生命の云いであり、生命そのものの古典的定義ともいえる。それだけでは、ルカの正体の具体的な姿を焙り出すには至らない。

確率的にさぐる

しかし、もう少しルカに迫る方法はないのだろうか。

DNAは時間とともにランダムに変異する。そうであるなら、ルカの正体に関する情報が、すべての細菌や古細菌のDNAに残らず保存されているのだろうか。むしろ、いくつかの細菌や古細菌からは、すでにルカの情報は失われているのではなかろうか。すべての細菌と古細菌に共通の遺伝子を探すという制約は、あまりに厳しすぎるのではないか、と。

実際僕は、寅彦の学問上の末裔ともいえるが、僕の研究は「惑星化学」あるいは「アストロバイオロジー」である。つまり、末裔である僕から「物理」が消えてしまっている。

学問と同様、DNAも時に変異したり、あるいは別系統の情報が移ってきたりと変化する。そうであれば、どうしたらこのような変化を抑えて、ルカの正体に迫れるだろうか。

そのためには確率論的な推定をするという手がある。

つまり、僕のように不埒な寅彦の末裔が「物理」から学問を変えたとしても、祖先が「物理」から始まったのであれば、現存する末裔たちを見ても、「物理」の方が「化学」や「生物」よりも多いだろうと推定するのである。もし末裔たちの80%が何らかの「物理」を研究していれば、祖先である寅彦が「物理学者」であった確率は高いといえる。

2018年、ハインリッヒハイネ大学のウェイスたちは、このような確率論的な推定を、手に入る細菌と古細菌の数百万という遺伝子に対しておこなった。細菌と古細菌のうち、その多くがもっている遺伝子が何かを調べ上げた。

その結果、「すべての」細菌と古細菌がもつ遺伝子の数がたった30だったのに対し、「多くの」細菌と古細菌のもつ遺伝子は355にものぼることがわかった。

ルカの生態

さて、その355の遺伝子から推定される「もっともらしい」ルカとは、どんな生命だったのだろうか。

まず、ルカの食べ物、つまりどうやって生命活動を行うエネルギーを得ていたかについてである。これについては、水素を食べて二酸化炭素で呼吸することでエネルギーを得ていたと推定された。僕ら人類は、糖などの有機物を食べて、酸素で呼吸することでエネルギーを得る。すなわち呼吸である。直感的には、体内で有機物を酸素で燃焼させているといっていい。

ルカは水素を二酸化炭素により燃焼させ、メタンとエネルギーを作る。好気呼吸に対して、このような酸素を使わない呼吸を「嫌気呼吸」と呼ぶ。ルカの水素と二酸化炭素からメタンを作る代謝は、現在の地球でもメタン菌と呼ばれる原始的な古細菌がおこなっている。

同時に、このメタンを作る嫌気呼吸を行うためには、鉄、ニッケル、コバルトのような金属イオンも必要とすることがわかった。これら金属イオンは触媒、すなわち酵素となり、体内で代謝反応を進める。

このような「もっともらしい」ルカの特徴について、皆さんはどう感じるだろうか。

ルカは、思いのほか複雑であり、現在のメタン菌のような原始的な微生物と比べても、遜色ないようにも思える。一方で、同時に確かなのは、ルカが生きていくには水素や二酸化炭素、鉄やニッケルなどの金属イオンなど、たくさんの物質が必要だということもわかる。では、これら必要な物質群をルカの元にもたらし、ルカを育んでいたものは何であろうか。

そう。それはとりもなおさず、原始地球でおきていた物質循環である。

ルカを育む地球の流れ

ルカが必要とする二酸化炭素は、当時の大気からやってきたとみてよい。大気中の二酸化炭素や窒素は雨に溶け、海に運ばれ、海洋のゆるやかな循環にのってルカの元に届けられる。では、ルカが他に必要とする水素や金属イオンはどうであろう。

水素や金属イオンは岩石と水によってもたらされる。原始地球の大気に二酸化炭素が大量に含まれていれば、その炭酸の影響で海水は酸性となる。海水は海底の岩石と触れ合い、また陸地に近い沿岸の岩石を洗う。すると、そこから金属イオンが溶けだす。こうして、二酸化炭素と金属イオンに富む当時の海水ができあがる。

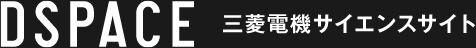

一方で、水素が生まれるためには、アルカリ性かつ高温の条件が好まれる。水素は鉱物中の鉄分と水が化学反応して生まれる。この反応は高温でなければほとんど進行しない。つまり、温泉や海底にある「熱水噴出孔」のような場が水素の生成には必要不可欠である。

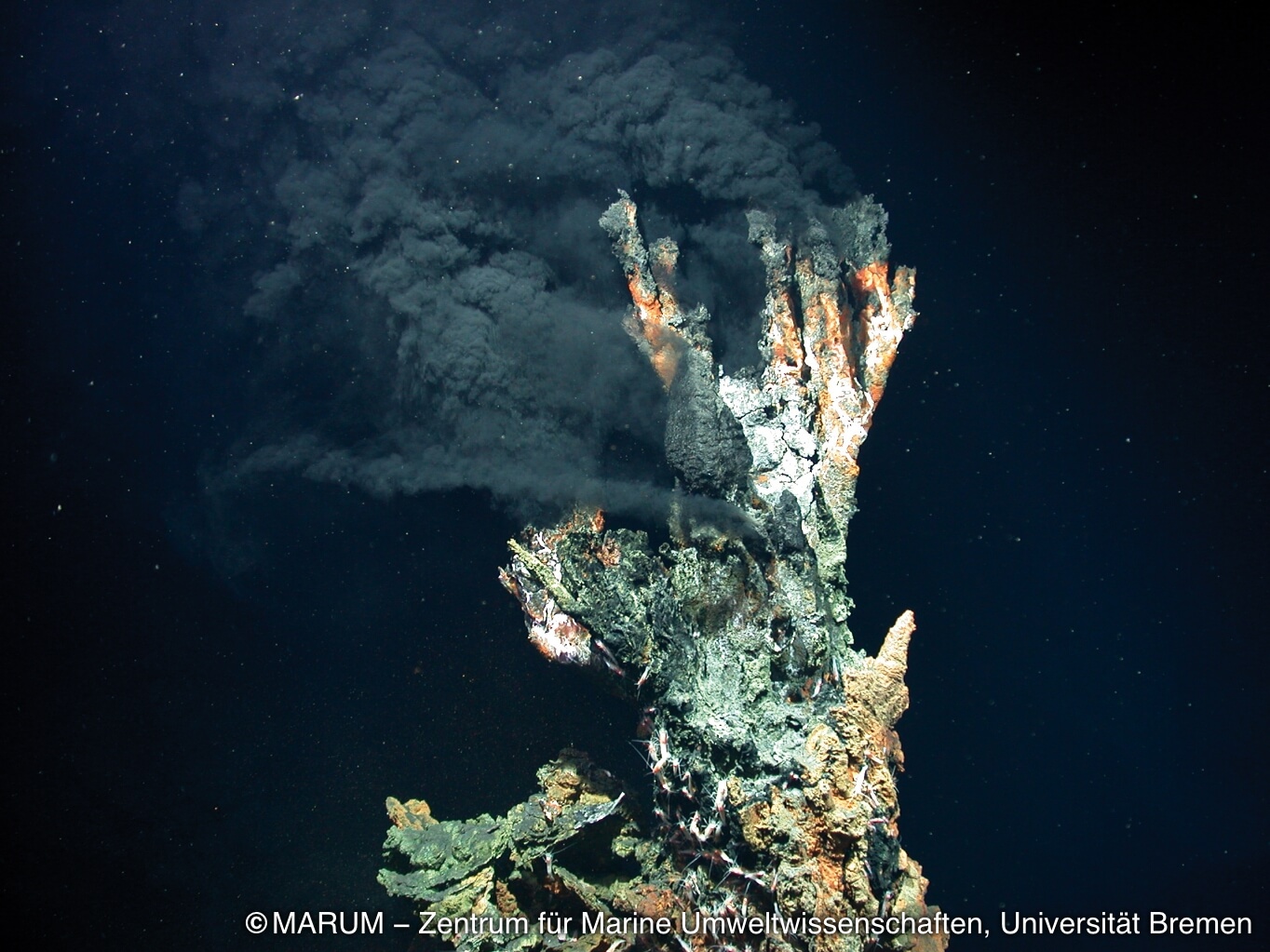

約40億年前の地球—そこにはすでに海が出現し、あちこちで海底の温泉ともいえる熱水噴出孔が噴出している。その熱水噴出孔のいくつかでは熱水がアルカリ性を呈し、絶えず水素が生まれている。一方で、その熱水が噴き出す出口で待ち構える海水には、大気中の二酸化炭素を多く含み酸性となり、多くの金属イオンが含まれている。

海水と熱水—異なる物質循環が接してある点で交わる。交われば、そこでは水素や二酸化炭素、金属イオンなどの多様な物質が手に入る。

現在でも熱水噴出孔に沈殿する鉱物の表面が、海水と熱水との接点となっている。熱水に含まれていた物質が、海水の別の物質と結合して鉱物を生む。これら鉱物が積み重なり、うず高い煙突、チムニーとしてそびえる。チムニーでは微生物が育くまれる。ルカが生きていたのは、約40億年前にもあった、地球上のそういった場なのであろう。

ルカが必要としていたのは、異なる物質循環の接点に違いない。東洋と西洋の接点でヘレニズム文化が生まれたように、黒潮と親潮の接点の潮目で魚が集まるように、異なる流れの接点には、多様な物質と高いエネルギーが集中する。ゆえ、そこが生命を育む場となる。

Phylogenetic bracketingによってルカの正体に迫ろうとしたウェイスたちは、2018年の論文の最後でこう締めくくっている。

—From the standpoint of genes, physiology, laboratory chemistry, and geochemistry, it is beginning to look like LUCA was rooted in rocks.

生命の系統樹は、本物の樹がそうであるように、岩石に根を張っていたのである。

流れが生み出す生命

さて、皆さんはこうも思われるかもしれない。ルカはかなり完成した生命のようだ。ルカが生まれる前、生命そのものはどう始まったのだろうか、と。

そう。ルカは現存する全生物の共通祖先であるが、生命の起源そのものではない。

生命の起源は、おそらくルカの登場よりさらに前に起こり、その原始生命が進化して、今から約40億年前にルカに至ったのである。

ルカ以前の生命の始まりに関する1つの考え方として、ルカの持っていた代謝、つまり熱水の水素と海水の二酸化炭素が出会ってメタンを生み出すという物質と反応の流れが、生命誕生以前にまず始まったというものがある。この反応のエネルギーを使って複雑な物質が合成されていき、生命に至ったという考えである。熱水が流れ、海水の循環に出会い、そこで反応を経たものが再び熱水に取り込まれていく。生成と分解が繰り返され、エネルギーが生まれる。ルカや僕らの体内で起きている代謝とは、ミニチュア化され、細胞内に押し込められた原始地球の物質循環そのものといってよい。

物質循環から代謝が生まれ、それが発展して生命に至ったのであれば、ルカ以前の原始地球には、ルカ以外にも多くの生命種がいた可能性もあるだろう。たとえば、別のタイプの熱水噴出孔ではpHも酸性であり、そこでは硫黄を含む代謝が生まれ、硫黄を使うまったく別の原始生命がいたかもしれない。また、陸上の温泉では別の代謝が発達したということもありうる。

原始地球の物質循環の多様性に応じて、多様な代謝、多様な生命が、かつてあったのかもしれない。その後、環境変動があったか、ルカが他を駆逐したか、いずれにせよ多様な原始生命のほとんどが絶滅し、ルカにつながる系統のみが今日に残ったと考えられなくはない。

生命が代謝から、つまり天体における物質循環の帰結として誕生するのであれば、火星や氷衛星、あるいは太陽系外の地球型惑星など、循環や反応はどこでも起きうるものである。そうであれば、この宇宙は循環の数だけ、多様な生命で満ちみちているという見方も、あるいは成立するのかもしれない。

- ※

本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。