Vol.139

ニュー・ホライズンズ、太陽系外縁天体に接近

日本では平成最後の年末年始と盛り上がっていた頃、宇宙業界ではあるイベントに注目が集まっていた。2006年に打ち上げられ、2015年に冥王星に接近し、その驚くべき素顔を明らかにしたアメリカの惑星探査機ニュー・ホライズンズが、太陽系外縁天体(486958)2014 MU69に接近し、その観測を行うことになっていたからである。打ち上げ後、すでに10年以上も経過している探査機だけに、その機能に障害が生じていないか、と心配もあったが、アメリカ時間での元旦には、責任者のアラン・スターン博士らの喜びに満ちた笑顔が並んだ記者会見が行われた。

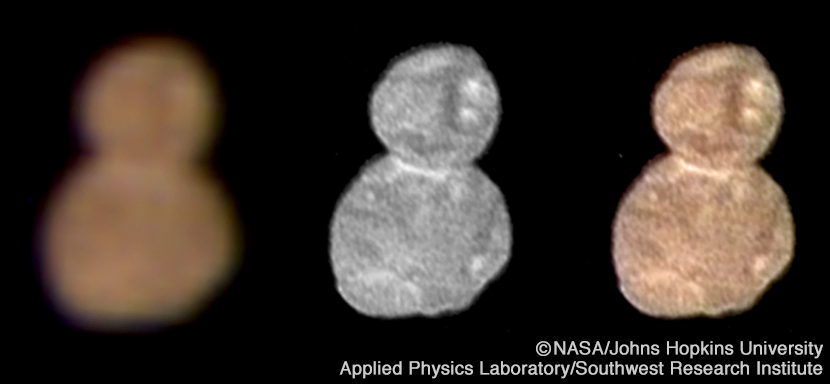

そして、会見と同時に画像も公開された。そこにはまるで宇宙に浮かんだ雪だるまのような、驚くべき姿が映し出されていた。直径がそれぞれ19kmと12kmの大小2個の球形の天体がくっついているのだ。全体では長さが約30kmの雪だるまである。実際、太陽から大変遠いところにあるため、その成分は水が凍った氷を含んでいるとみられており、本当に雪だるまと言っても良いだろう。画像を見る限り、明らかにふたつの天体がぶつかってひとつになったと思われる形をしている。こういった天体を接触型の二重小惑星などと呼ぶことがあるが、通常は原型をとどめずに細長くなったりすることも多い。その意味では、割合にゆっくりと、静かに衝突して一つになった可能性が強い。もともと重力的に結びついて、お互いをぐるぐる回っていた天体が、その距離を縮めていき、最終的に合体したのでは、と思われている。 46億年前、太陽系が生まれはじめた頃、こうした衝突合体が無数に起こり、次第に惑星が成長していったと思われているが、これだけあからさまに衝突の痕跡を残している天体は希である。もともと太陽から遠く、成長が遅い領域だったこともあり、冥王星を含めて、太陽系外縁部には惑星は生まれなかった。その意味で、たくさん存在している太陽系外縁天体は、まさに惑星成長の途中の状況をそのまま保存している化石群とも言える。この画像は、それを雄弁に物語っている。

探査機のチームは、この天体をウルティマ・チューレというニックネームで呼んでいた。これは接近前の2018年3月に公募された愛称の中から選ばれたもので、北方にある聖地を指す言葉である。未知の世界へ踏み出している探査機が尋ねるにはふさわしい名称だろう。ウルティマ・チューレという通称は、実はまだ国際天文学連合で承認されたものではない。ただ、チームはふたつの天体が合体した様子に喜び、大きな方をウルティマ、小さい方をチューレと呼び始めている。いずれにしろ、その軌道周期は約300年とされ、冥王星よりも長い。つまり冥王星よりも遠方の、人類が天体として接近したものとしては最遠記録となる。その距離は43.4天文単位、つまり約65億kmである。今後、ボイジャーなどが偶然にも天体に近づくようなことが無い限りは、しばらくこの記録は破られないだろう。すでに探査機は遠ざかりつつあるが、この接近時の観測データの解析によって、今後どんな成果が発表されるか、楽しみである。