Vol.35

火星のコアは溶けていた

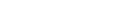

2018年11月に火星着陸した探査機インサイトは、2022年末にその活動を停止した。

インサイトは、これまで火星に到達した探査機のなかで、最も静寂を愛する探査機であった。ほとんど動くこともなく、ただひたすら静かに火星の声に耳を澄ませていた。

というのも、インサイトには高感度な地震計が搭載されており、火星に起きる地震の頻度や規模を観測するというのが、この着陸機のミッションであったからである。火星の声とは、すなわち、その内部で起きる地震の波のことであった(参照:第27回コラム「火星に天体が衝突した?—インサイトの静かなる活躍」)。

わざわざ地球を飛び出して、火星まで行って地震を探るというのは、一見極めて地味なようにも思える。しかし、これほど効果的に、その惑星のことを知ることができる方法を他に見出すことは難しいかもしれない。そう思いを新たにする発見があった。

その発見とは、火星の中心にある核—コアが、ドロドロに融けた金属の液体から成っているというものである。そして、なぜ火星のコアが今でも完全に融けているのかという問いが、実は火星の起源や生命に関して、極めて重要な示唆を与えてくれる。

今回は、インサイトが僕らに最後に届けてくれたメッセージ、火星のコアの話をしよう。

インゲ・レーマンの「P’」

地震とは惑星の内部でおきる“揺れ”に他ならない。この揺れは、地球では岩盤の破壊やずれ、マグマ活動などに起因して起きる。僕らにとっては地震とは、時に甚大な災害を引き起こす恐ろしくも不回避な自然現象であるが、地震学者にとって、それは直接到達できない惑星の内部を知るための唯一無二のツールとなる。いわば無形の商売道具といってよい。

たとえば、地球上で最も深くまで到達した掘削ドリルは、地表から12キロメートルほどでしかない。地球の半径6370キロメートルから見れば、これはほんの表面の薄皮一枚といってよい。一方で、地震の波を使えば、人類の持つどんな技術を駆使しても到達できない遥か地球深部である下部マントルやコアのことまで知ることが可能となる。

それはちょうど、医者が聴診器から聴こえる音で体中を調べるのに似ている。

医師が聴診器を体の表面に当てて臓器の不具合を知るように、地震があればその地震波の伝わり方で、惑星の内部がどのような物質でできているのか、温度はどのくらいかといった情報を知ることができる。

1937年、デンマークの地震学者インゲ・レーマンは、おそらく科学史上最も短いタイトルの論文の1つであろう研究論文を発表した。そのタイトルは「P’」。

地震には、P波と呼ばれる縦波(物体の伸び縮みによる波)と、S波と呼ばれる横波(物体のずれによる波)の2種類がある。震源からP波とS波は放射状に広がっていき、地球の内部を同じように旅して、やがて地表に到達する。P波は伸び縮みによる波であり液体でも固体のなかでも進むが、S波はずれによる波のため固体の中でしか進むことができない。

レーマン以前から、地球の中心には液体の金属から成るコアがあることは知られていた。地球のほぼ真裏に当たる場所で発生した地震の波はコアを通過してくるが、その地震波にはS波が見られないためである。

一方でレーマンは、コアを通ったP波だけの地震波が、震源の真裏以外の、本来届くはずのない場所にも微かに届いていることに気が付いた。このおかしな波(P’波)は、コアの中心に何らかの固体があり、それが本来のP波をあらぬ方向へ屈折させていると考えると説明できる。当初、彼女以外の地球科学者たちは、このP’波は彼女の機械の誤差によるものだと考えた。多くの新説が同様の目に遭うように、少数が彼女に反論し、大多数は彼女を無視した。

地球の内核

しかし、レーマンは基礎的なデータを積み上げて反論した。それが機械の誤差によるものではなく、まぎれもなく地球のコアの内部に、何らかの固体—内核があることに由来すると示したのである。その論文タイトルが「P’」 の一文字のみであるあたり、彼女のゆるぎない自信と自負が垣間見えて興味深い。(ご興味をお持ちの方は、伊予原 新 氏による短編小説「八月の銀の雪」をお読みいただきたい。)

彼女の論文は、当時の世界的な権威たちを納得させ、固体の内核の存在が世に広く認められるに至った。数年で当時の常識が一変し、教科書が書き替えられた点、レーマンの研究は近代科学における稀有な好例に数えてよい。

かくして、地球のコアには、固体の内核と液体の外核があることが明らかにされた。

原始の地球は、高温のマグマの海から始まっており、最初はコアも完全に溶融した液体の金属から成るものだった。熱々の味噌汁が対流して冷えるように、高温の地球の内部もマントルの対流によって徐々に冷えていく。すると、温度の下がった金属コアでは、液体が固まり固体となる。固体の金属鉄は、その重みで中心へと沈み内核を形作るのである。

様々な理論計算によると、地球においてコアが十分に冷えて内核ができたのは、今から約10億年前であるらしい。そうであるなら、地球が46億年前にできたことを思えば、地球の歴史の半分以上にわたって内核は存在しなかったことになる。

火星コアの大いなる矛盾

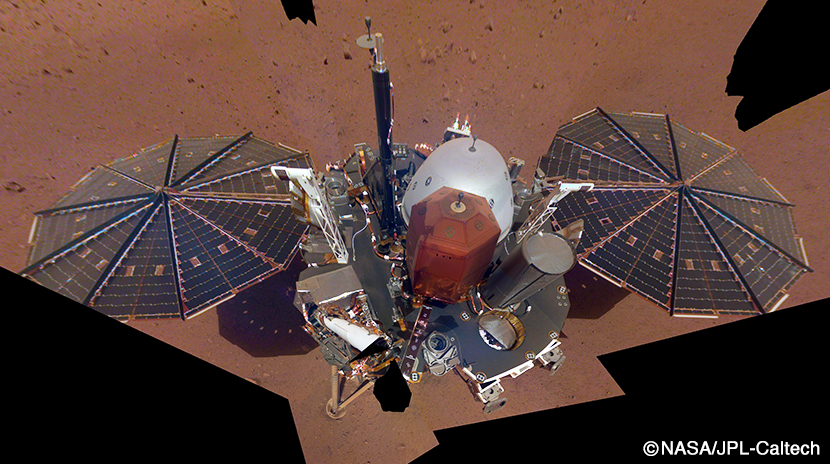

話は冒頭に戻るが、火星着陸機インサイトは、火星のコアには固体の内核が一切なく、現在も完全にドロドロに融解した状態にあることを突き止めた。着陸地点のほぼ反対側で起きた地震の波—1つは火山性、もう1つは隕石衝突—の解析結果は、その事実を疑いなく物語っている。

実は、地球と火星の比較という点で、これは大きな驚きと矛盾を孕んでいる。

まず、火星は地球の半分ほどの大きさでしかない。通常、大きな天体は冷えるのに時間がかかり、小さな天体ほどすぐに冷える。巨大な風呂釜のお湯とコップ一杯のお湯では、前者の方が冷えるのに遥かに時間がかかるのと同じである。なぜ、本来、すぐ冷えるはずの火星のコアが、今でも完全融解しているのだろうか。地球のコアでさえ、すでに冷えて内核を持っているというのに。

さらに、火星の磁場の問題もある。地球の磁場は、導電性を帯びた金属の液体であるコアが対流し、それによって作られていることはよく知られている。そして、地球には内核ができる以前にも磁場が存在した。20億年前や30億年前の岩石に含まれる酸化鉄の鉱物は、当時の地球の磁場を記録して帯磁しているのである。

火星には現在磁場はない。そして、太古の火星の岩石中の酸化鉄に記録された磁場を復元しても、40億年前を最後に火星に磁場は消失しているのである。なぜ火星のコアは磁場を生じないのだろうか。

インサイト以前には、火星が小さいこと、磁場も40億年前以降存在しないことから、火星のコアは、40億年前くらいに完全に冷え切って固体になってしまったのだろうと想像されていた。ところが、インサイトはこの常識を一変させた。100年前のインゲ・レーマンのように。

火星と地球の差

なぜ、火星のコアは溶けているのだろうか。実は、その謎に対する答えも、インサイトの地震計がもたらしている。

端的にいえば、それは、地球と火星を作る材料物質が、根本的に異なっているためである。物質的に火星は「小さい地球」などではなく、そのため、単純に地球と火星においてサイズのみに基づいた比較論を展開することはできず、地球より火星のコアが早く冷え固まるわけではなかった。

では、地球と火星の物質の根本的な差とは何か。

それは硫黄である。地球に比べて、火星には硫黄が極めて多く含まれている。インサイトの地震波データは、火星のコアが地球のコアに比べてとても密度が軽く、大量の硫黄が含まれていることを物語る。

コアに硫黄が大量に含まれると、純粋な金属鉄が固まる温度よりずっと低温でも、鉄は液体状態を保つことができる。これが火星のコアが今でも液体でいることの大きな理由である。すなわち、火星のコアは冷えなかったのではなく、冷えても液体でいられる物質でできていたのである。

原始太陽系において、火星はおそらく、地球より太陽から遠い、比較的温度の低い領域の材料物質からできたのだろう。そのような低温領域では、蒸発しやすい硫黄も惑星の材料物質に多く含まれるためである。この硫黄が火星形成の際にコアに分配されて、コアの液体化を担っている。

一方で、低温領域では水も氷として材料物質に多く含まれることになる。氷を多く含む材料からできた天体として、木星の氷衛星であるエウロパを思い浮かべるとよいだろう。エウロパの表面は一面氷で覆われ、内部には深い海が存在している。しかし、火星にはエウロパほどには地表に氷や水は存在しない。もし火星が低温領域でできたのならば、なぜエウロパのような氷の天体にならなかったのだろうか。

この問題もコアが一部説明するかもしれない。火星のコアには硫黄以外にも、水素や酸素といった軽い元素も多く含まれている可能性があることを、インサイトは示している。火星の材料に含まれていた水の大半はコアに分配されたがために、表面には水が少なくなっているかもしれない。実際、コアに水素が多く含まれる場合、硫黄を含む鉄と水素を含む鉄がコアの内部で分離し、対流を阻害する。そうなることで、火星ではコアが液体であっても磁場の形成が抑制されるという最新研究もある。

硫黄の惑星、硫黄の生命

火星はどうも硫黄の惑星であるらしい。

思い返せば、火星の表面にも硫黄はいたる所に硫酸塩という形で存在している。火星内部にあり余った硫黄が、火山活動に伴って地表にも供給されたに相違ない。

かつて湖で覆われていたゲールクレーターに着陸した火星探査車キュリオシティは、そのような硫酸塩をすべての地層中に見つけている。さらに、約35億年前の湖の地層から、硫黄を多く含む有機物も発見している。この有機物が火星生命の痕跡なのか、太古の火星で生成した有機物なのか、まだその正体は不明であるが、火星において生命につながる有機物の化学進化が起きたのであれば、その中核をなす元素として、硫黄も当然のごとく含まれるだろう。

地球生命は、炭素や酸素、水素の他に、窒素とリンを多く使っているが、硫黄はあまり使われない。前回のコラムでも述べたが、土星の衛星エンセラダスの海にも、炭素や酸素、水素の他に、リンや窒素が豊富に含まれる(参照:第34回コラム「エンセラダスと地球のシンクロニシティ」)。一方で、硫黄の惑星である火星に生命が誕生していれば、窒素とリンの代わりに、硫黄を生体分子の中核元素として使っていてもおかしくはない。

太陽系において生命は、地球やエンセラダスのような窒素やリンを使ったタイプと、火星のような硫黄を使ったタイプに、物質的には二分されるのではあるまいか。そういった強引な想像をさせてしまうような驚きを、インサイトは僕らに最後にもたらしてくれた。

- ※

本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。