Vol.37

月の水をもとめて

インドの無人探査機「チャンドラヤーン3号」が、去る2023年8月23日に月面に無事降り立った。

着陸した地点は、月の南極に近い南緯69度の高緯度地域である。月に軟着陸を成功させたのは、ソ連(ロシア)、アメリカ、中国に次いで4か国目であるが、高緯度地域に着陸したのはインドが初めてである。

「チャンドラヤーン3号」は、着陸機「ヴィクラム」と、小型の探査車「プラギャン」から成る。この探査の目標は大きく2つ。1つは月面への軟着陸を果たすことであり、もう1つは探査車が月面を走行し、調査を行うことである。すばらしいことに、この2つの目標が達成された。

現在、ゴールドラッシュさながら、各国は競い合うようにして探査機を月に送っている。

中国は、「嫦娥(じょうが)計画」を進め、2013年には月への着陸、2019年に月の裏側に初めて到達し、2020年にはサンプルリターンまで成功させている。これら探査を数年間隔で行えるのは、単に大国による財力のお陰だけでない。時間軸的に、これら計画は並行して走っているはずであり、それを支える高度な人材群が複数グループいることを忘れてはならない。ロシアは、半世紀ぶりに月探査を復活させ、2023年8月に「ルナ25号」を着陸させるべく挑んだ。こちらは着陸に失敗したが、「ルナ25号」の着陸予定地は「チャンドラヤーン3号」と同じ南極域であった。アメリカでは、「アルテミス計画」が承認され、「人類の持続的な月居住」を目的として、有人を含めた複数の着陸探査が行われる。宇宙飛行士が探査車に乗って、月の南極域を探査するのである。

ご存知の通り、日本も2023年9月7日に小型月着陸実証機SLIMを打ち上げた。日本がまず目指すのは、高精度「ピンポイント着陸」で、降りたい場所に自在に降りるという、これまでの月探査とは質的に異なる技術を獲得するものである(参照:読む宇宙旅行 超ユニークなSLIM探査機と2つのロボ、月着陸へ)。そして、SLIMの後には、「チャンドラヤーン3号」と同じように月の極域を目指す月極域探査ミッションLUPEXが控えている。

この月探査の盛り上がりを、僕はゴールドラッシュに例えたが、これはそれほど遠い比喩ではない。かつて人々は、砂金を求めてアメリカ西部を開拓した。月極域が西部にあたるとすれば、砂金にあたるのは水である。そう、月の極域には水がある。

今回は、この月の水にまつわる話をしてみたい。

月の水資源

月だけでなく、宇宙において、人類が持続的に居住するために必要なものは、現地で人が生存できる資源と、そこを訪れる意義の2つであろう。

前者の資源という意味では、宇宙において水ほど貴重な資源はない。有人探査の際の人間の生物活動として必要だというだけでなく、水を電気分解して得られる水素や酸素はロケットや探査ローバーの燃料にもなるからである。

20世紀のアポロ計画以前には、月の水資源はおろか、月がどのような物質でできているのかさえ、その確たる証拠はなかった。

当時の科学者たちは、唯一手にすることのできる宇宙物質である隕石を元に、月は隕石の巨大なものであろうと考えていた。もし月が、当時の常識のごとく巨大な隕石であれば、アルテミス計画が謡うところの“人類の持続的な月居住”は、おそらくもっと早くに実現していたに違いない。

まず、月が隕石の巨大なものであったなら、水は月のどこにでもあり余るほどあることになる。例えば、炭素質コンドライトと呼ばれる隕石には、水を含む蛇紋石がふんだんに含まれており、熱をかければ水は簡単に岩から取り出せるのである。また、隕石中の金属粒子にはプラチナなどの白金族元素、レアメタルも多量に含まれており、地球表層では乏しいこれら資源となる金属も月では取り放題だといえる。

そうなれば、アポロ計画後も、人々は月を継続的に目指す明確な目的を持ったかもしれない。その反面、宇宙強国による利権争いや紛争が早期に勃発していたという想像もできなくはない。

ところが、現実的には、月には資源的には貧なる溶岩しかなかった。これを人類にとっての不幸と思うかどうか。

月はジャイアント・インパクトと呼ばれる、原始地球への巨大天体の衝突によって生まれ、その原始の姿はドロドロに溶けたマグマの海であった。そのマグマの海で金属は深部に沈んでコアとなり、水は蒸発して消え失せた。マグマが冷え固まった後には溶岩が残るのみであった。月を覆う溶岩は、カルシウム、マグネシウム、ケイ素といったありふれた元素でできており、資源的な意味での希少性は皆無であった。アポロ後、人類は急速に月に資源的な興味を失った。

水のフリカケ

確かに、月は一見、貧なる溶岩で覆われた天体でしかない。が、最近、月面にはフリカケのように、後から水が付加されているという観測が続々と得られてきた。

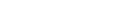

着陸に成功した「チャンドラヤーン3号」の前のチャンドラヤーン初号機と2号機では、月を周回しながら赤外線で地表を調べている。すると、月を覆うレゴリスとよばれる細かい土壌のなかに、水分と思われる水分子がわずかに含まれていることがわかってきた。このような水の報告は、チャンドラヤーンだけでなく、アメリカの月周回衛星からももたらされた。いずれも、平均すれば、地球でいえば砂漠の砂粒に吸着した程度の水分ではあるが、それでも水は水である。あるいは、場所によっては、凍土のように地下に氷が集中して埋まっているかもしれない。

複数の探査で共通する結果は、このような土壌中の水分は、北極や南極といった月の極域に集中しているということである。では、どのようにして極域に水分がもたらされるのか。

月には大きく2つの方法で、水が表面にフリカケられる。1つは天体衝突であり、もう1つは太陽からのプラズマの風、太陽風である。

天体衝突は想像しやすいだろう。炭素質コンドライトや彗星のような水を含む小天体が月に衝突すれば、そこに含まれていた水が月に供給される。太陽風は水素イオンや電子を主とするプラズマの風であり、月面に吹き付けた際、水素イオンが岩石中の酸素と結合して水分子を作る。

どちらの過程で供給された水分子も、岩石から遊離してフワフワと月の表面を漂う。やがて、水分子は低温の極域に到達すると、低温で安定した土壌内に次々と押しとどめられる。ちょうど、外が極寒の日、暖かい部屋の窓ガラスに水蒸気が結露するように。

しかし、これら水分子の存在は、周回機の遠隔観測で得られた間接的情報であり、水がどのような形態で、どのくらいの量、どのくらい集中して存在しているのかは不明なままである。

月のどこに住むか

はたして月の極域には、水分子がどのくらい、どのような形態で含まれているのだろうか。これら如何で、人類が利用する際の採掘・収集方法も異なってくる。つまり、人類が月に居住するときの作戦が変わってくるのである。また、これらが明確にされれば、産業界も月の水採掘をビジネスにできるか、採算が取れるかも判断できる。

「チャンドラヤーン3号」は、南緯69度という南極域の北端に近い領域に着陸し、その水の存在を月面でのその場分析で調べた。南極に近づけば近づくだけ土壌は低温になり、したがって水分子も多量に溜まることが予想される。しかし、一方で、極に近づきすぎると太陽光も届きにくく、太陽光発電がままならなくなる。発電できなければ、水を分解して燃料にすることもできず、そこに人間が居住することも難しい。

つまり、土壌中に水が存在する北限(北極では南限)の土地が、水もあり太陽光あるという意味で、人類が居住するに適したバランスのとれた最適地となる。「チャンドラヤーン3号」が着陸した南緯69度は、まさにそういった場所に当たる。

報道によると、「チャンドラヤーン3号」は早速、着陸地点の土壌中に硫黄が含まれていることを明らかにしたという。硫黄は、水と同じように月の上で揮発して、フラフラと極に移動して、冷たい土壌中に蓄えられたものだろう。

人類居住に耐えうる量の水が、はたして月の極域にまとまってあるか、僕らは「チャンドラヤーン3号」やそれに続く探査結果をしばし待たねばならないが、硫黄があるのは、最初としてはよい兆候とみていい。太陽風には相対的に硫黄が少なく、隕石には多く含まれることを考えると、隕石からの水のフリカケ効果も相当量あるように思われる。面白い成果である。

月に住む意義

人類が持続的に居住する上で必要なものは、現地の資源とそこを訪れる意義であろうと、僕は上で書いた。仮に十分な水資源があったとき、月に持続的に住む意義があるかが問題となろう。

アポロ同様、アルテミス計画も、政治色の濃い計画であることに変わりはない。アルテミス計画には、ヨーロッパ、カナダ、日本などの国が参画する。これは、ロシア、さらには中国に対する構図であることはいうまでもない。しかし、本来的な月に住む意義を見つけぬまま計画が進めば、そのような国の対立構図が霧散した瞬間(それは望ましいことではあるが)、人々の概念から月は完全に忘れ去られるだろう。そう、それはまるでアポロ計画のように。

僕が思う月に住む意義とは、月が人類にとってのフロンティアであることにつきる。

物質やエネルギーに限りある地球に持続的に住むということは、言い換えれば、これまで自由とされ、人権のもとで保障されてきた様々なことに制約がつくことに他ならない。それは究極的には、基本的人権や自由、あるいは平等といった、近代以降、常識とされた社会の基本概念とも、いつか相反するときがくるだろう。たとえば、自由だからといって、世界中の人が無尽蔵に子供の数を増やすわけにはいかなくなる。そのとき僕らは、どういった新概念を生み出して、人間社会を持続させることができるだろうか。

新概念が、既存の人間社会で急激に普及することは難しい。そのときフロンティアがその「Distant Mirror(遠くの鏡)」としての役割を果たす。

歴史をひも解けば、17世紀から18世紀にかけ、アメリカ大陸というフロンティアで、当時の新概念であった自由や平等を基本概念とした新国家が成立した。これが、封建社会がまだ残っていたヨーロッパ旧世界にとって、自身を客観的に眺める鏡となり、その根底を揺さぶって市民革命の一因となった。仮にアメリカというフロンティアが無かったら、基本的人権や自由といった概念は、いったいどう普及しえたであろう。少なくとも、今の歴史とは違っていただろう。

ひるがえって、僕らには月があり、火星がある。これらフロンティアで人類が新概念に基づき人間社会を構築するのであれば、それはどんなものであれ、必ず地球の人間社会の根本をも揺さぶるだろう。そういったことが、僕らが未来を真の意味で生き抜く糧となるのではないか。

「チャンドラヤーン3号」が月で水を見つけるか否かには、そういった科学を超えた意義価値もあるように感じられる。

- ※

本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。