Vol.56

ハイセアン惑星K2-18b

「K2-18b」という惑星が太陽系の外にある。

この惑星は「K2-18」という赤色矮星—太陽より一回り小さく、赤く暗いタイプの恒星—のまわりを周る。K2-18についた“b”という文字は、主星の名に、発見された惑星の順にアルファベットが“b”、“c”、“d”と付けられる命名規則による。

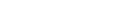

このK2-18星系(中心星と惑星)であるが、10万光年といわれる銀河系全体の大きさからみれば、太陽系のすぐ隣ともいえる124光年先にある。たとえば、銀河系全体を10キロメートルの円に収めれば、K-18星系は太陽系からわずか10メートルの距離に存在することになる。同じく、太陽系のお隣ともいえる40光年先には、有名なトラピスト-1星系もある。

トラピスト-1星系の惑星とK2-18bがどちらも注目されるのは、両者ともいわゆる「ハビタブルゾーン」の内側にあるためであり、同時に太陽系の隣といっていい近距離にあるためでもある。もっとも隣といっても、現在の技術で探査機を送ることは現実的でない。片道、数万年以上という時間を要する。それほど、この宇宙は疎であり、僕らは孤独である。

今回、このK2-18bをご紹介するのは、今年4月にこの惑星の大気に“生命の兆候”を発見したというニュースがあったためである。しかし、いったい何をこの惑星に発見したのであろうか。

サブ・ネプチューンK2-18b

太陽系の惑星たちは、地球や火星などの岩石惑星、それより10倍近く大きな海王星や天王星などの巨大氷惑星、さらに地球の100倍以上の大きさの木星や土星といった巨大ガス惑星と、3つのタイプに大分される。

K2-18bの直径は地球のおよそ2倍である。つまり、太陽系の惑星3タイプのいずれでもなく、岩石惑星と巨大氷惑星の中間といっていい。このような惑星を“小さな海王星”という意味でサブ・ネプチューン、あるいは“巨大な地球”ということでスーパーアースと呼んだりする。

K2-18bは、地球と同程度の恒星からの光のエネルギーを受ける「ハビタブルゾーン」内にあるサブ・ネプチューンである。よく誤解されるが、「ハビタブルゾーン」とは、地球と瓜二つの惑星がその恒星の周りに存在した場合、地表に海を持つことができる恒星からの距離であり、そこに存在する惑星がすべからく海を持つという意味ではない。「ハビタブルゾーン」から外れていても、惑星の大気次第では、地表に海を持つことも十分にありうる。つまり「ハビタブルゾーン」とは、地球基準でみたときの、ほんの目安程度の意味しか持たない。

現実的に惑星が海を持つためには、中心星からの距離のみならず、その惑星に水が大量にあるのか、どんな大気組成を持ち、温室効果はどのくらいかといったことを調べねばならない。

それを、天文学者は望遠鏡で観測するのである。

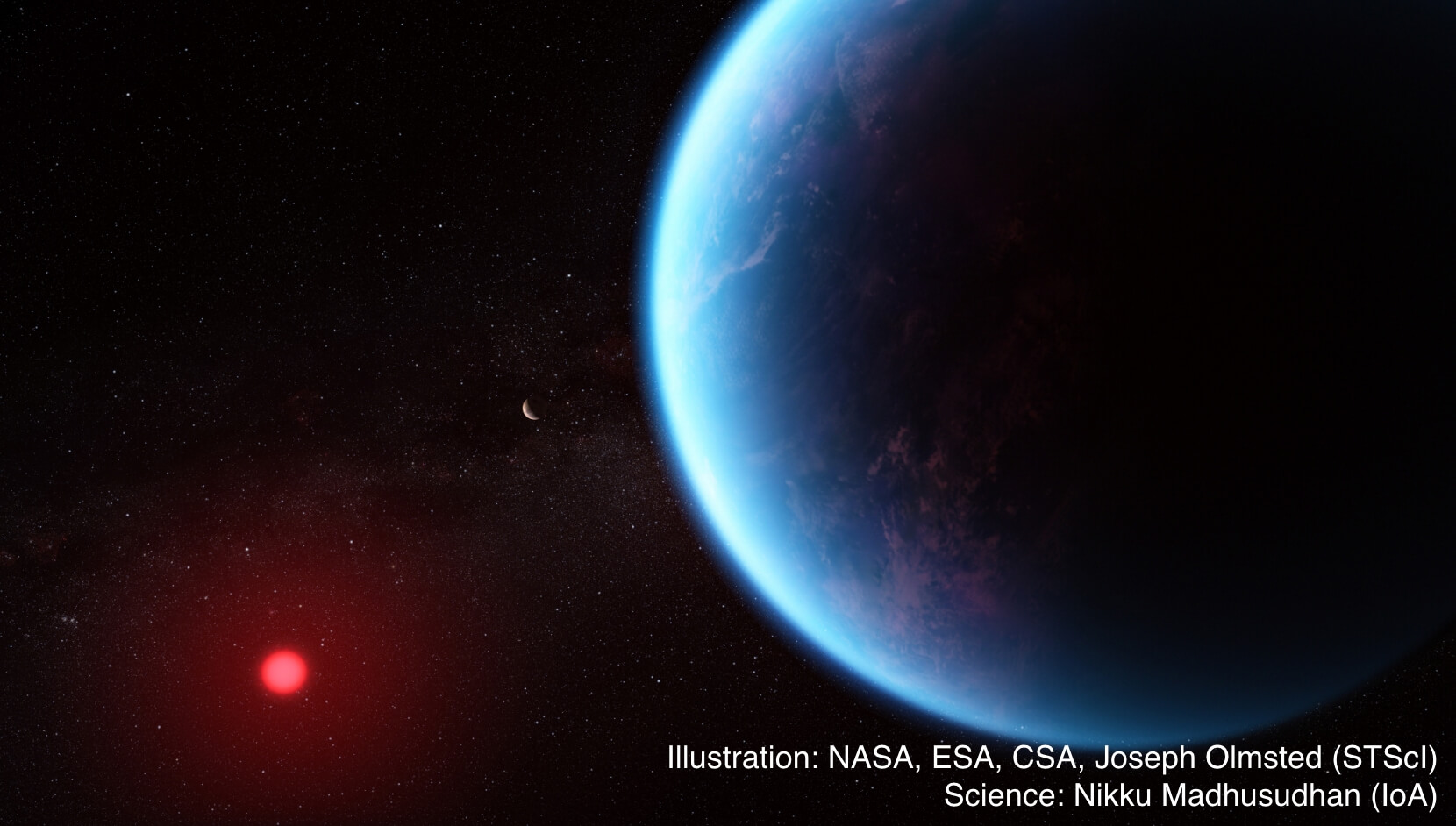

現在、人類が持つ最高の望遠鏡は、2021年に打ち上げられたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(以下、ウェッブ望遠鏡)である(参照:第38回コラム「ウェッブ宇宙望遠鏡と「生命の星」)。マイクロバスの長さに相当する口径約6.5メートルの主鏡をもつ、宇宙に浮かぶ巨大望遠鏡である。そのウェッブ望遠鏡は、本格稼働後の2023年、満を持してその主鏡をK2-18bに向けたのである。

K2-18bの大気と海洋

実はこのK2-18bには、ウェッブ望遠鏡以前の観測で大気中に水蒸気があるとされていた。ウェッブ望遠鏡は2023年の観測で、K2-18bの大気に二酸化炭素やメタンが含まれることをたちどころに明らかにしたのである。

K2-18bは、太陽系の海王星がそうであるように、おそらく水素を主体とする大気を持っている。その大気中に、二酸化炭素やメタンが含まれることがわかったのである。

水素に富んだ大気のなかで、二酸化炭素の一部は水素と反応して、メタンへ変わる。メタンは恒星の紫外線で分解して二酸化炭素に戻る。そういった反応サイクルが、この惑星にはあるのだろう。

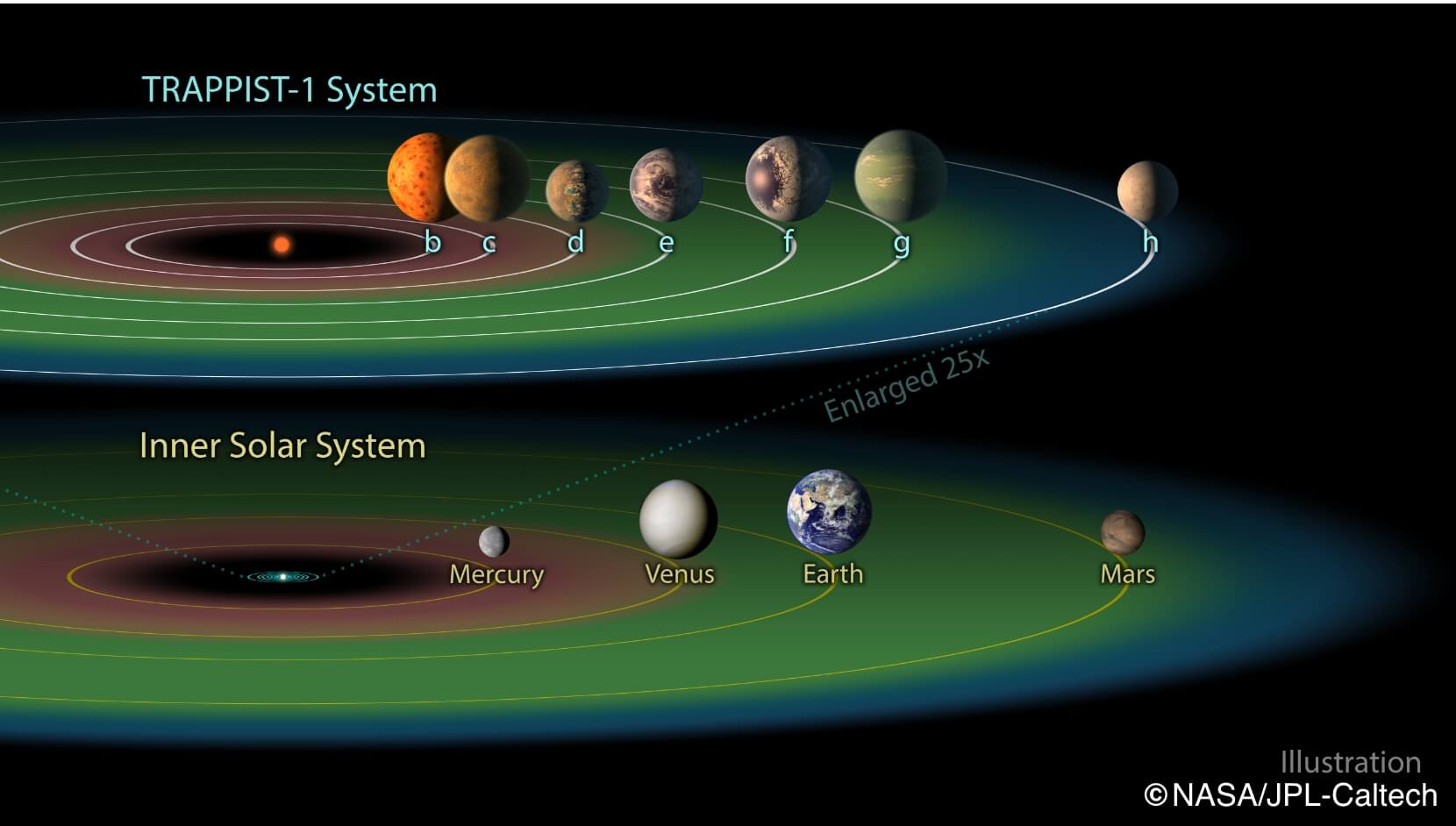

それら両成分や雲の量で地表温度が決まる。場合によっては、水素大気の下に液体の海を持つ可能性も十分にある。太陽系の海王星と同様に、惑星材料に氷を多く含んだサブ・ネプチューンは、地表温度が十分であれば、深い海洋をたたえた海惑星になるのである。

特に、ウェッブ望遠鏡による2023年の観測で注目されたのは、この望遠鏡で観測されなかった大気成分 — アンモニアである。アンモニアは、水素大気のなかでは窒素が水素と反応して作られる。メタンが二酸化炭素からできるのと同様、これは十中八九、この惑星の大気で起きるべき反応である。しかし、アンモニアが大気に見つからないということはどういうことであろう。それは、何かしら大気からそれを取り除くプロセスを示唆しているのである。

最も可能性の高いそのプロセスとは、地表を覆う広大な海洋に溶けるというものである。アンモニアは非常に水に溶けやすく、海があれば大気でできたアンモニアは、すぐさま海にとけて大気に残らない。つまり、アンモニアがないという観測事実は、大気の下に洋々たる海が存在する可能性を支持するのである。

水素大気と深い海をもつサブ・ネプチューンは、「ハイセアン(hycean)惑星」と仮想的に呼ばれている。ハイセアンのハイは水素(hydrogen)、セアンは海洋(ocean)から取っている。K2-18b以前から、ハイセアン惑星は理論上予測されていた。K2-18bは、まさにそのハイセアン惑星かもしれず、現在、海を持つ可能性が高い系外惑星の筆頭といっていい存在である。

硫化ジメチルは生命の兆候?

2025年4月、ウェッブ望遠鏡は、このK2-18bの大気にDMS(硫化ジメチル)と呼ばれる、特殊な硫黄の有機分子を見つけた。地球上では、このDMSは光合成生物が作ることで知られており、それ以外の過程では生成されない。

これを発見した天文学者は、DMSを“生命の兆候”として発表した。メディアも取り上げてニュースになったが、すぐさま多くの反論を受けた。

系外惑星のようにサンプルを直接手に入れられない場合、何をもって“生命の兆候”というのであろうか。仮にそこに生命がいたとしても、地球生命とは全く異なる代謝や材料物質からできているであろう。生命の兆候とは、つまり、地球生命が作る物質ではなく、生命以外のいかなる自然現象でもこれを作るのが困難な物質である。生命以外のどんな自然現象でも説明のつかない異質な物質を発見すれば、それは生命の有力な証拠になる。

DMSに関していえば、K2-18bの大気成分次第で、大気中での化学反応でこれを豊富に作り出すことができるという反論研究もすぐさま発表されている。このDMS検出は、決定的な“生命の兆候”と呼べるものではないというのが僕の感想である。

しかし、だからといって、この発見が無意味なものであったかといえばそうではない。

僕は、このK2-18bの話題を聞くにつれ、数年前の金星大気にホスフィンが発見されたというニュースを思い出した(参照:第2回コラム「金星は生命の星だったのか—バイオマーカーとは何か」)。このときも、金星の大気に地球上では生命が作るホスフィンという物質が発見され、生命の痕跡ではないかとニュースになった。発見者は意気揚々と発見を報告し、メディアが必要以上に取り上げ、他の科学者はそれに反論するという、その後の騒動も含めてよく似ている。

生命の兆候レベル

金星ホスフィン騒動を受け、2021年、NASA執行部のトップを含む何人かの科学者は「地球外生命の兆候に関するフレームワーク」を提案した。“生命の兆候”の発見にも、信頼度に応じて何段階かレベルがある。それに基づいて、発見側もメディア側も、過度な“地球外生命の発見”報告よりも、建設的な議論をしようというものである。提案者によると、“生命の兆候”にも、以下の7つのレベルがあるという。レベルが高いほど、その確からしさも高い。

レベル1.地球上で生命が作り出すことが知られた物質の発見

レベル2.それが真のシグナルであることの確認

レベル3.惑星に生命がいた場合、その物質を作り出すであろうことの予測・実証

レベル4.他の自然現象では、その物質が作り出されないことの証明

レベル5.その物質以外の、別の生命の兆候の発見

レベル6.発見された物質が生命以外の自然現象で生まれたことを否定する追加観測

レベル7.発見された物質以外の、独立した生命活動の観測

今回のK2-18bも、金星のホスフィンも、このフレームワークに照らせれば、レベル2~3相当といったところであろう。次なるハードルはレベル4、すなわち「生命以外の自然現象では作られないことの証明」、さらにレベル5の「他の独立した生命兆候の発見」である。

K2-18bについて、上記に照らした発表や報道があまりなされなかったのは、やや残念である。地球外生命の発見について、科学者間の水掛け論にも見える状態から抜け出すためには、科学者のみならず、メディアにも、そのような成熟した姿勢が求められるのではないか。

僕は、前回コラムで、NASAの2026年度予算の削減と科学探査計画の中止を書いた。僕が中止になると書いた「ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡(以下、ローマン望遠鏡)」であったが、望遠鏡の大部分が完成しているなかでの中止を愚と思ったのか、これについては情勢が逆転して予算半減ながらも実施されることとなった。

ローマン望遠鏡は、系外惑星についてもコロナグラフ装置で直接惑星を観測する。これまで惑星表面からの反射光が観測できている例は極めて少なく、将来的には、海や氷、陸地、雲、あるいは地表を覆う植物など、系外惑星における「他の独立した生命兆候の発見」にもつながる技術と期待されている。ローマン望遠鏡がK2-18bを直接観測することは難しいだろうが、首の皮一枚つながったこのローマン望遠鏡が、系外惑星について新しい時代を切り開くことを願う。

- ※

本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。