Vol.55

揺れるアメリカの宇宙科学

2025年5月、アメリカ・トランプ政権による2026年度予算の草案が発表となった。これは議会を経て最終決定されるものではあるが、大方針としては、まずこのホワイトハウス発令の予算案が重要視される。

宇宙関連では、NASAの大幅予算減が盛り込まれている。NASA全体では24%の予算減であるが、細目事に見ていくと宇宙科学に関する予算削減が大きく、前年度比で50%減となっている。むろん、多くの科学ミッションが中止に追い込まれることになるだろう。この予算案はいかにも重く、すでにいくつかの記事が宇宙ビジネス、日本の宇宙政策に与える影響を書いている。このコラムでは、その科学への影響について、僕が思いつくままにお話ししたい。

中止となった「火星サンプルリターン」

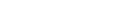

さて、今回の予算案により、中止になるであろう筆頭ミッションとして、「火星サンプルリターン」がある。このコラムでも、何度か登場した探査車パーサヴィアランスは、2020年に打ち上げられ、2021年に火星に着陸している。「火星サンプルリターン」とは、このパーサヴィアランスが火星上でサンプルを峻別・採取することから始まる。そのサンプルを火星上での別のロケットに載せ宇宙空間に運び、さらに最終的にヨーロッパ宇宙機関(ESA)の火星往復機がそれを地球に持ち帰るという3段階の計画であった。

パーサヴィアランスは第1弾として、すでにかつての湖の底を踏査し、38億年前の泥の試料を採取し、それを帰還用カプセルに詰めた。しかし、第2弾、第3弾は行われない。これらカプセルは、迎えが来ぬまま火星上に放置されることになるだろう。

パーサヴィアランスは、日本語で「忍耐」という意味をもつ(参照:第3回「火星探査の新時代の幕開け—「忍耐」という名の探査車」)。この第3回コラムで、僕は「この探査車を待ち受ける運命を考えると、「忍耐」という名こそふさわしい」と書いたが、この予感が悪い方に当たった。

それでもパーサヴィアランス自体は、縮小した予算で探査を続けていく。パーサヴィアランスは、搭載した分析機器を使って、すでに38億年前のジェゼロ・クレーターを満たしていた湖の堆積物に有機物が含まれていることを見つけている。

有機物の発見自体は、初めてではない。2012年に着陸した探査車キュリオシティが、35億年前の別の湖堆積物にもそれを見つけていた。パーサヴィアランスによる有機物の発見は、太古の火星では湖あるいは海があればどこでも普遍的に、そこに有機物が含まれていたことを示している。むろん、それが火星生命の可能性もある。

火星国際共同探査への影響

キュリオシティのサンプルと比べて特徴的なのは、パーサヴィアランスのサンプルはのちの時代の変成をほとんど受けていないことがある。つまり、当時の泥も有機物も、その組成や構造を大きく変化させずに、驚くほどフレッシュな状態を保っているということである。そのことからも、これを地球に持ち帰れば未変成の「火星生命の痕跡」の発見も期待されたが、それは少なくともあと15年は実現しないこととなった。

NASAが「火星サンプルリターン」をあきらめたのには、中国による同様の計画が先行してしまうということも含まれるであろう。中国による火星サンプルリターン計画—天问三号(Tianwen-3)では、2028年に探査機を打ち上げ、2031年に試料を地球に持ち帰る。探査機の火星での滞在は2年未満であり、着陸地点のサンプルを急いでつかみ取り、それをそのまま持ち帰るという慌ただしい計画である(参照:第52回「火星最接近とサンプルリターン・レース」)。アメリカの「火星サンプルリターン」は、時間的に実質上これには間に合わない。

しかし、天问三号では、探査車等による事前探査を行った地点に降りるわけではない。試料を峻別する余裕もなく、それを火星から持ち帰る。工学的には、中国は火星本体からのサンプルリターンを史上初めて達成する可能性が高いが、そこに科学的な成果—生命の痕跡の発見など—が伴うかは、また別であろう。

中国の天问三号は、着陸機に搭載する観測機器を国際公募している。これまでの多くの中国の月・火星探査とは異なり、天问三号は国際共同ミッションとなるだろう。一方、NASAによる「火星サンプルリターン」計画には、欧州(ESA)も加わっていた。また、帰還試料の分析という意味では、「はやぶさ」シリーズで実績のある日本も加わる計画があった。これらはすべて白紙に戻ったといってよく、今後の火星科学探査における国際共同の構図にも大きな変化があるに違いない。

「月軌道プラットフォーム・ゲートウェイ」の中止

中止になるであろう他の科学ミッションには、「ナンシー・グレイス・ローマン宇宙望遠鏡(以下、ローマン宇宙望遠鏡)」、金星探査機「ダ・ヴィンチ」も含まれる。さらに、月周回宇宙ステーション「月軌道プラットフォーム・ゲートウェイ(以下、月ゲートウェイ)」、月・火星への巨大ロケット「スペース・ローンチ・システム」も廃止になる。

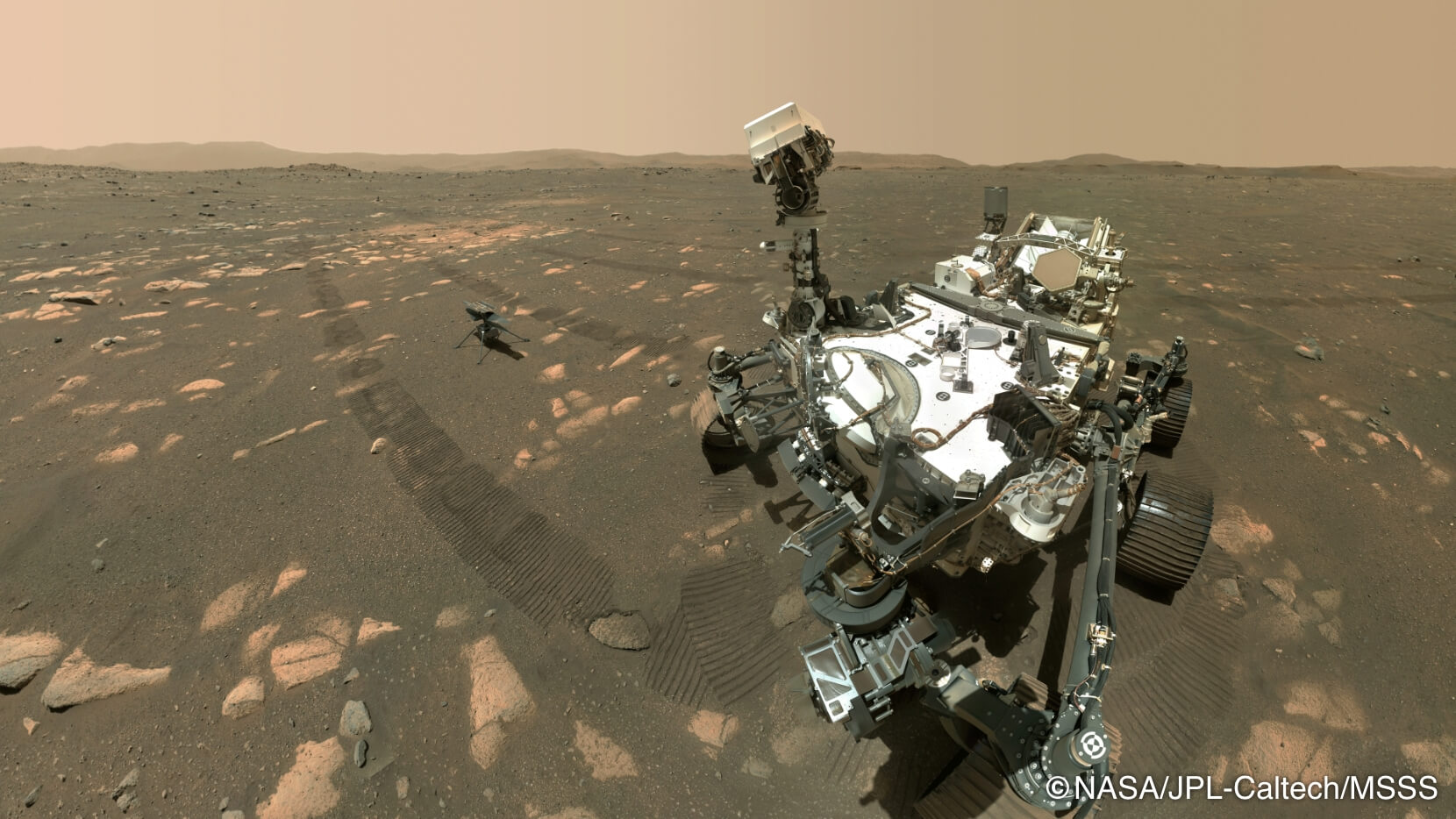

「月ゲートウェイ」についても、僕はかつてのコラムで触れた(参照:第30回「生命の起源に月から迫る」)。月の周回を周る宇宙ステーションである「月ゲートウェイ」ができれば、宇宙飛行士はそこから月面のあらゆる場所にアクセスできる。地震計を全球的に配置して月のコアの大きさを調べる、月面各地からサンプリングして月全体の化学組成を出す—これらは、月を作ったジャイアント・インパクトの衝突条件を明らかにすることにつながる。

同時に、衝突条件の解明は、衝突された方の原始地球がどれくらい熱せられるか、コアとマントルがどのくらいかき混ぜられるかの解明につながり、最初期の地球の持つ海の量や大気の化学組成も、芋づる式に解明が期待される。「月ゲートウェイ」の中止で、生命誕生の舞台である原始地球の全容解明にも暗雲が立ち込めることとなった。

月ゲートウェイの開発・建設には、「アルテミス計画」に対する国際協力として、多くの国の宇宙機関や民間企業が関わっていた。日本の政府や産業界も同様である。特に、宇宙での生命維持装置や補給機において、日本の宇宙事業が展開される予定であったが、これも白紙に戻った。

系外惑星観測への影響

太陽系探査だけでない。実は、今回の予算案で最も大きな削減となったのは、宇宙天文学の分野である。「ローマン宇宙望遠鏡」は、2027年5月に打ち上げ予定であった宇宙望遠鏡であり、宇宙のダークマターやダークエネルギーの分布や宇宙膨張の速度を精密に測定するとともに、太陽系外惑星の観測も行う予定であった。このローマン宇宙望遠鏡には、日本の天文学者も多く関わった。日本は系外惑星の観測のためのコロナグラフ装置の開発に参加している。

コロナグラフ装置とは、簡単にいえば、系外惑星そのものを観測するために、中心星の光を覆い隠すマスクのような装置である。系外惑星は、中心星にくらべれば非常に小さく、これを直接観測しようとしても、その明かりは中心星の強烈な光に通常うもれてしまう。これまで発見された系外惑星のほとんどは、その姿を直接観測したわけではなく、惑星があることで生じる中心星の揺らぎや、中心星の前を横切ることによる中心星の光量の変化から、その存在を間接的に明らかにしたものである。

一方で、コロナグラフ装置をつかえば、中心星の光にマスクをすることができ、本来であれば埋もれてしまう周辺をまわる系外惑星の微弱な光をとらえることができる。系外惑星そのものを直接的に観測できれば、その光には地表面からの反射光も含まれる。海や陸があるか、あるいは植物などによる吸収があるかといった地表面の情報を得ることができるのである。

これまで宇宙で、このコロナグラフ装置によって系外惑星を観測した例はない。今回のローマン宇宙望遠鏡では、まだハビタブルゾーンを周る地球型惑星を直接観測することは難しいとされる。それほど、地球側惑星の光は微弱なのである。しかし、これでノウハウを身に着ければ、ローマン宇宙望遠鏡の次に計画される、系外惑星観測に特化した「ハビタブル・ワールズ宇宙望遠鏡」での地球型惑星の直接観察、さらに生命の探索にもつながるはずであった。

日本の天文学者にとって、コロナグラフ装置で系外惑星を直接観測するのは、二十数年にわたる夢であった。日欧共同ミッションであった「スピカ宇宙望遠鏡」に搭載を計画していたが、これは計画自体がキャンセルとなった。日本にとっては起死回生の「ローマン宇宙望遠鏡」への参加であった。すでにコロナグラフ装置は完成しており、望遠鏡本体も順調に製作されていた。

これも中止になることになれば、日本の天文学者たちのその落胆たるや想像に余りある。同時に、「ハビタブル・ワールズ宇宙望遠鏡」に向けた重要な試金石であった、今回の望遠鏡計画が失われることが、系外惑星における生命の兆候探しにも後れを強いることは必須であろう。

科学の立ち位置

このような中、当然のように、アメリカからは、宇宙に限らず多くの分野の科学者が脱出しようとしている。Nature誌が行ったアンケートでは、実に75%のアメリカの科学者が、自国を離れることを真剣に検討しているという。特に、若手研究者たちにその傾向が顕著である。

言語や文化の近いヨーロッパは、アメリカの科学者を受け入れることに、極めて積極的な動きをしている。しかし、ヨーロッパはヨーロッパで、戦争やそれに伴う経済不安といった要素がある。一方で、日本にはアメリカからの科学者を受け入れようという組織的な動きは、まだあまり見られない。日本の科学力の強化のみならず、科学を守る、という観点からも、そういった動きは考慮されるべきであろう。

新政権において宇宙科学における予算削減が著しいアメリカであるが、唯一予算増となったのが、有人月・火星探査の分野である。月・火星の科学探査との切り分けは難しいが、誤解を恐れず単純にいえば、有人月・火星探査とは、ヒトが宇宙空間で長期間生きている技術の開発である。科学そのものではない。

鮮明になったのは、自国が中国より先にヒトを月に再び送り、中国より先に火星にも送るという一点に集中した姿勢であり、いうなれば、科学を捨てても、月と火星に先に旗を立てたいという前世紀的な競争意識である。それを批判するのは簡単であるが、僕ら科学者は、科学という真理の探究の価値を、アポロ以来数十年の間に十分に高め、それを広く一般に共有することができていなかった点は重く自省せざるを得ない。

- ※

本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。