Vol.61

恒星間天体3I/ATLASの70億年の孤独

2025年7月、太陽系の外から飛来した小天体が発見された。人類が確認した3つ目の恒星間天体である。名前を3I/ATLAS(スリーアイ・アトラス)という。

名前の前半、つまり3Iの3は3番目に見つかったことを意味し、Iは恒星間天体の英語―Interstellar object(インターステラー・オブジェクト)の頭文字のIに由来する。

インターステラー、なんと神秘的な響きだろう。

インターステラー・オブジェクト、つまり恒星間天体は、太陽のような恒星の重力にとらわれず、文字通り銀河系の星々の間をさまよい飛び続ける小天体である。太陽の周りをまわる小惑星や彗星たちと大きさなどは似ているが、その軌道において一線を画す。

3I/ATLASは70億年以上も、銀河系を飛び続けているといわれる。太陽系や地球が誕生したのが46億年前であるので、地球が誕生する遥か昔から、この銀河系をさまよっていることになる。この天体が経験した70億年の孤独は想像にあまりある。

そしてその70億年のなかで、偶然、今この瞬間に僕らの太陽系を訪れている。今回は、この神秘的で孤独な恒星間天体のお話しをしよう。

恒星間天体たち

3I/ATLASは人類が3番目に見つけた恒星間天体である。最初の恒星間天体は、2017年に発見されたオウムアムア(1I/ʻOumuamua)である。この名前は、オウムアムアを発見した望遠鏡のあるハワイの言葉で「遠方からの使者」の意である。望遠鏡観測から、オウムアムアは棒のような細長い形状をしているとされる。太陽に近づいたときにその速度が加速したこともあり、太陽系外からの宇宙船ではないかといった異端説まで出た。

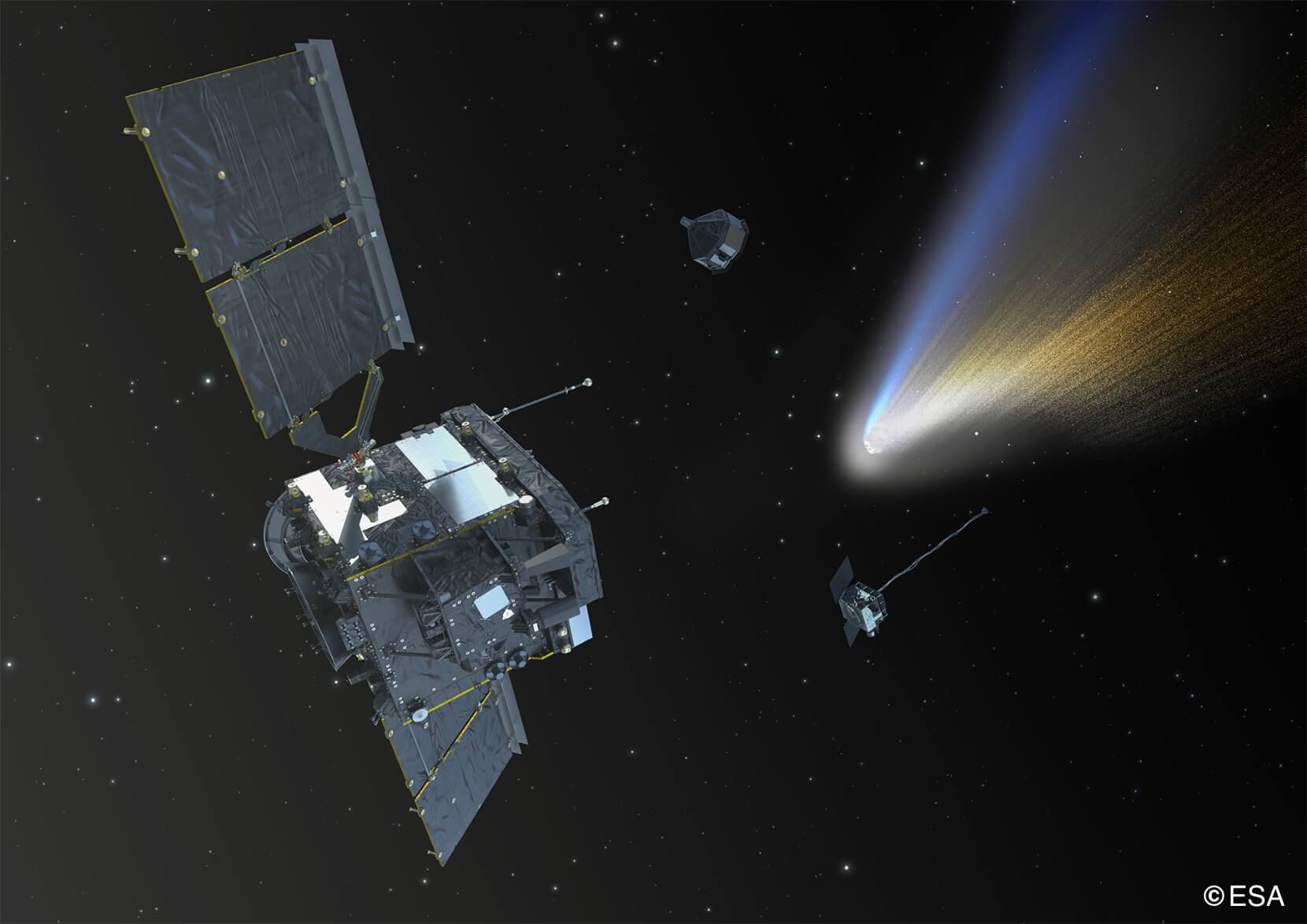

2つ目の発見例は、ボリソフ彗星(2I/Borisov)である。こちらは、2018年に発見された。オウムアムアが岩石質の小天体、太陽系でいえば小惑星に近いのに対して、ボリソフ彗星はその名の通り彗星に近い。太陽に近づきその表面が太陽光で暖められることで、ガスや塵が噴き出したコマをもっている様子が望遠鏡で観測された。

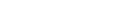

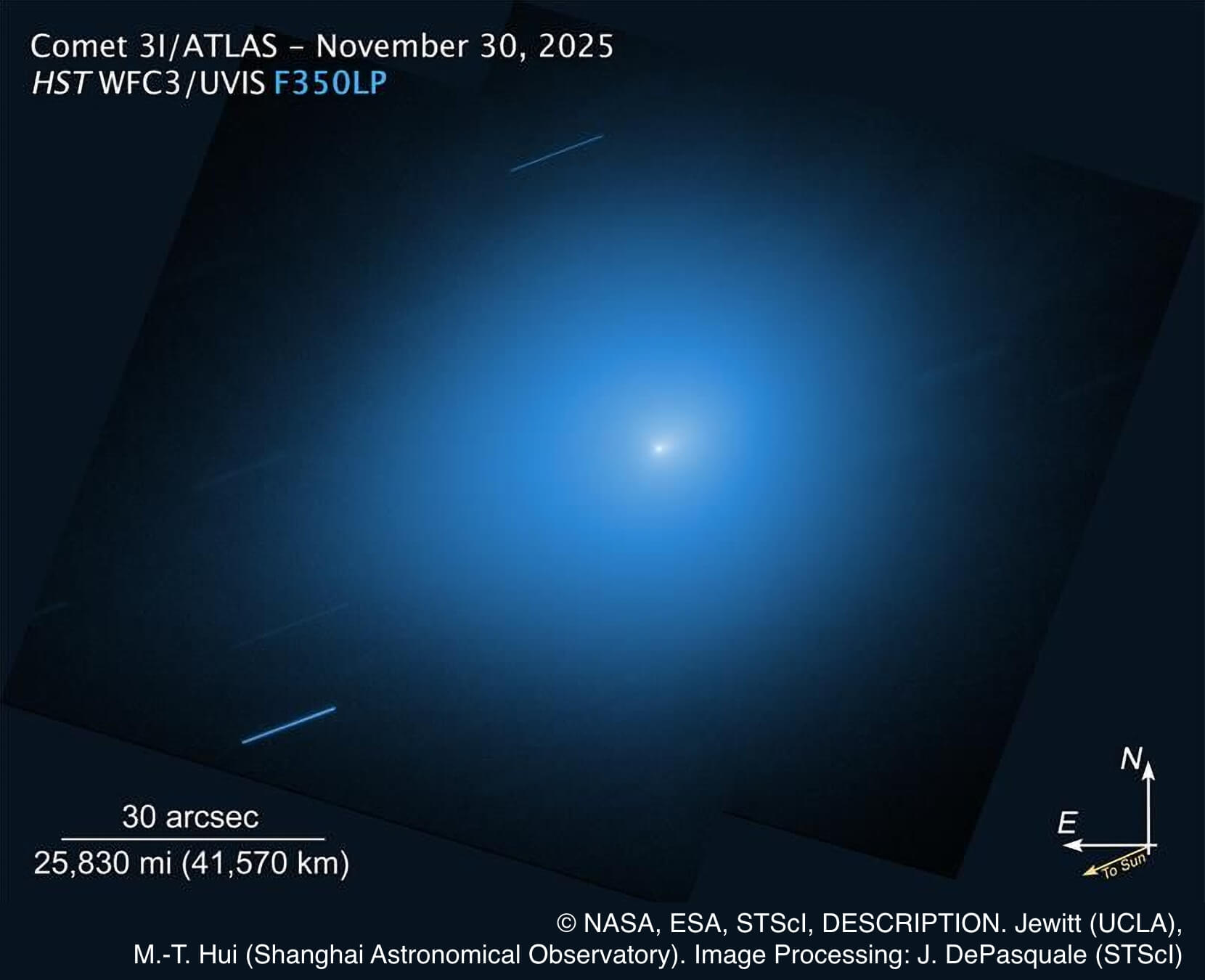

3I/ATLASは、ボリソフ彗星と同じく彗星である。その周辺にはガスや塵からなるコマが存在する。2025年7月に発見された後、10月には太陽に最も接近した近日点に到達した。とはいっても、近日点は地球と火星の間にあり、太陽と地球を横目に通り過ぎる様に近日点を過ぎ去っていった。3I/ATLASが地球に最接近するのは、ちょうどこのコラムが公開される12月19日前後である。

ちょうどこの時期には、しし座の方角に3I/ATLASが位置する。獅子のちょうど足下のあたりに存在する。しかし、3I/ATLASは12等級以下と暗いため、口径が10センチ以上の本格的な望遠鏡でなければ、その光を捉えることはできないだろう。

もし、皆さんが本格的な望遠鏡をお持ちであれば、太陽系ができる遥か前、70億年前に誕生した彗星をその眼で見てはいかがだろうか。

探査機たちの撮影タイム

さて、この3I/ATLASが、以前の恒星間天体に比べてなぜ注目されるのか。1つの理由は、この天体の軌道が、太陽系の惑星たちが並ぶ黄道面にほぼ合っているためである。太陽系の惑星は、基本的に太陽の赤道面上にすべて並んでいる。太陽の赤道に合わせて巨大な円盤を置くとすれば、その円盤上に全ての惑星が整列するのである。

一方で、恒星間天体が太陽系に対してどの方角から来るかは様々である。実際、ボリソフ彗星は、黄道面に対して約45度傾いて近づき、そして黄道面を貫くように通り過ぎて行った。恒星間天体が、黄道面と同じ角度で偶然、太陽系に進入してくる確率は1%以下といわれており、3I/ATLASがいかに珍しいものであるかわかるだろう。

ではなぜ、黄道面に沿った軌道だと注目されるのか。それは、太陽系の天体に送られた探査機、あるいは目的の天体に向かっている探査機は、基本的にすべてこの黄道面の上を航行していることによる。黄道面にある地球から、同じく黄道面にある別の惑星に行こうとすれば、その探査機は最短ルートである黄道面上を必ず通っていくのである。そして、これら太陽系に別の目的で送られた探査機たちが偶然3I/ATLASの近くにいて、これを観測できる可能性が出てくるのである。

実際、3I/ATLASは火星探査機や小惑星探査機によって、次々に撮影されている。このような例は他にない。たとえば、3I/ATLASが火星に最接近したときには、NASAの火星周回機マーズ・リコネッサンス・オービターが望遠カメラでその姿を捉えている。また、別の火星周回機メイブンは、高性能な分光器で3I/ATLASを観測し、この天体から噴き出す水素を捉えている。これ以外にも、小惑星探査機サイキ、ルーシー、ヨーロッパや中国の火星探査機もこの3I/ATLASを観測しているのである。

3I/ATLASから噴き出しいたもの

さらに、もう1つ3I/ATLASが注目されるのは、これが2021年のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の打ち上げ以降、初めて発見された恒星間天体であることもある。つまり、世界最高峰の感度を誇る宇宙望遠鏡を使って、その姿を捉えることができたのである。

姿をとらえるだけではない。ウェッブ宇宙望遠鏡には、高感度の分光計も搭載されており、3I/ATLASが噴き出したガスの成分も調べることができる。

実際、3I/ATLASが噴き出したガスというのは、太陽系の彗星とはまるで違った化学組成であった。彗星であるのに水蒸気が少なく、二酸化炭素が大量に放出されていたのである。さらに、太陽系の彗星には少ない硫化カルボニル、さらに奇妙なことにニッケルの原子も含まれているといわれる。

この3I/ATLASの化学組成の違いは、何に起因してるのだろうか。そもそも3I/ATLASは、70億年前に銀河系の中のある恒星の周りに存在していた原始円盤でできた微惑星の生き残りである。その点では、太陽系の彗星と変わらない。そして、おそらくその恒星の周りで巨大な惑星がいくつかでき、それらが連れ立ってその軌道を大きく変える。すると、これら惑星の外側にいた微惑星たちを、あるものは恒星のそばに飛ばし、また別のものは恒星系の重力を振り切ってインターステラー、つまり宇宙空間に放り出す。こうして放り出された氷の微惑星だったのである。

太陽系の彗星との化学組成の違いは、太陽とその恒星の原始円盤の化学組成に対応するのかもしれない。あるいは、3I/ATLASは70億年も銀河系のなかをさまよう間に、様々な星から放出された氷の塵をその表面に集める。ちょうど霧雨の中を走ると、顔に細かな雨粒が集まるように。そしてそれが太陽の近くで蒸発しているのかもしれない。

いずれにせよ、太陽系の彗星との化学組成の違いは、恒星にはそれぞれ化学組成としての個性があり、その惑星の材料も恒星系によってまちまちであるということを如実に示している。太陽系の外では、地球と同じような材料から、惑星はきっとできていないのではないかと想像することもできるだろう。

木星氷衛星エウロパを探査する予定のエウロパ・クリッパー、そして小惑星探査機ヘラは、今年11月に3I/ATLASから噴き出したガスのイオンからなる尾のなかに入った可能性があり、今後さらに詳細な化学組成の情報を届けてくれるかもしれない。

宇宙に開かれた太陽系

しかし、2017年のオウムアムア以降、立て続けに恒星間天体が発見されている。この1つの要因は、地球周りの小天体の観測網が整えられたことによる。プラネタリー・ディフェンスと呼ばれるこの活動は、人類にとって脅威となる地球への小天体衝突を未然に防ぐため、小さく非常に弱い小天体からの光も逃さずに観測しようとする世界的な観測網である。この網に、これまで見つからなかった恒星間天体が続々とかかっているのである。ヨーロッパと日本では、近い将来やってくるであろう第2、第3の3I/ATLASに近接観測をする探査機を打ち上げる計画も進められている。コメット・インターセプター計画である。

ある見積もりでは、太陽系の小惑星帯、あるいは外側の彗星の巣には数100個という恒星間天体が含まれているともいわれる。恒星間天体のなかには、太陽系に接近し、そのまま太陽の重力に捕獲されて太陽系の小天体になってしまったものもいるのである。

同時に、太陽系からもすでに大量の彗星を恒星間天体として宇宙に放出している。というのも、今から約40億年前、太陽系でも木星と土星が連れ立ってその軌道を大きく変えた事件があった。これにより、探査機はやぶさ2が訪れたリュウグウの母天体は、太陽系の外側から内側に飛ばされ、同時に別の天体は太陽系の外の恒星間空間に放り出された。現在、太陽系の外縁にある彗星の巣にある総量の約10倍から100倍の量の彗星が、恒星間天体となって今でも銀河系のなかをさまよい飛び続けているのである。そのような太陽系発の恒星間天体にも、リュウグウ同様、アミノ酸など生体関連分子が含まれている。

そう思うと、僕らの太陽系は、決して宇宙に対して閉じた系ではなく、常にその門戸を大きく宇宙に向けて開いているともいえる。生命の誕生、そして宇宙での広がりも、そういった恒星間での物質のやりとりも含めて、本来は考えるべきなのかもしれない。

- ※

本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。