月を愛でよう。8年ぶり「中秋の名月」は満月。

「春花秋月」という言葉があるように、秋は月が最も美しく見える季節。吉田兼好は徒然草・第二百十二段に「秋の月は限りなくめでたきものなり」と記している。

秋はなぜ、月が美しく見えるのでしょう。理由の一つは気候の変化。気温が低くなり大気中の湿度が下がって空の透明度が増す。もう一つは月の高度。日本が位置する中緯度地方では夏に低く見えていた満月が、秋になると中空に見え、冬はさらに高度が高くなる。秋の澄んだ夜空のちょうど見やすい位置に、月が輝くというわけ。

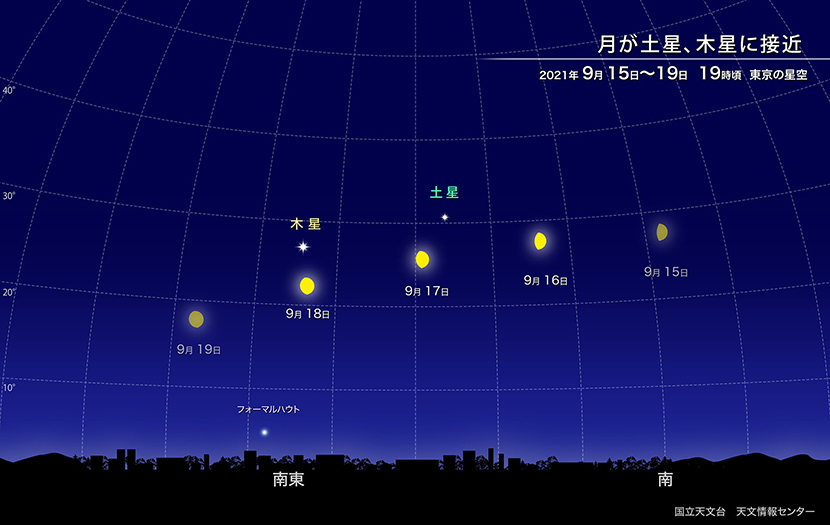

2021年9月、ぜひ月を眺めてほしいと思う絶好のチャンスが2回ある。まずは9月16日から18日にかけて。月と木星・土星のランデブーが見られる。今も日没後の南東の空に木星と土星が明るく輝いていて目を引きますよね。その惑星たちの近くを、上弦を過ぎ、徐々に満ちていく月が日ごとに東へと位置を変えていく。夜のお散歩の楽しみが増えるはず。

そして、満月となる21日。この日は「中秋の名月」でもある。「中秋の名月」とは、旧暦(太陰太陽暦)の8月15日の夜に見える月のこと。明治5年まで使われていた旧暦は、月の満ち欠けをもとに日付が決められていた。新月が1日で(ほぼ)満月が15日。7~9月が秋とされていて、ちょうど真ん中にあたる8月15日を「中秋の名月」としたのだ。ただ、現在使われている暦(太陽の動きをもとに作られている)では「中秋の名月」は必ず満月になるとは限らない。月の公転軌道は楕円形で、新月から満月までにかかる日数が13.9日から15.6日と大きく変化することなどがその理由だ(詳しくは欄外の国立天文台のウェブサイトを参照)。「中秋の名月」がちょうど満月になるのは2013年以来、8年ぶりのこと。

月を愛でる習慣はいつごろから始まったのだろうか。国立天文台台長だった故・海部宣男教授は著書「宇宙をうたう」(中公新書)の中で「月を愛で眺める『観月』の習慣の日本への輸入と普及は、九世紀ごろのことらしい」と記している。「八月十五夜を仲秋の名月として鑑賞する習いは、中国では唐代に盛んになった。日本でも、九世紀はじめに中国からもたらされて貴族の必読教養書となった『白氏文集』などの影響でひろく観月が行われるようになり、七夕に続いて大いに流行した」とある。月を愛でるのは日本人特有の感情であり風習だと思っていたら、もともとは中国からの輸入だったとは。ハロウィーンが近年日本で大流行しているのと通じるのかもしれない。

「中秋の名月」最初の式典についても同書に記述がある。「記録に残る日本最初の八月十五夜の式典は856年で(菅原道真の記録による)、その後朝廷を中心に盛んにおこなわれるようになった。貴族文化の成熟期とマッチしたのであろう」。856年と言えば、平安時代の初期。平安時代後期に紫式部が生み出した「源氏物語」には「十五夜の月」という表現がたびたび用いられている。

日本独自の文化もある。旧暦の9月13日の夜は「十三夜」と呼び、その夜にもお月見をする習慣があるのだ。今年の十三夜は10月18日。十三夜は「後(のち)の月」や「栗名月」とも呼ばれ、「中秋の名月」はこれに対応させて「芋名月」と呼んだそう。

国立天文台副台長・渡部潤一教授がDSPACEに執筆されたコラム「星空の散歩道」にはお月見に関する興味深い説明が多数あるので是非よんでほしい(欄外リンク参照)。たとえば「栗名月と、その起源の謎」では、十三夜について詳しく書かれている。「最盛期には十五夜で招いたお客人を、9月13日の十三夜にも招く習わしになっていたようで、十五夜だけ観月をするのは片見月と言って忌み嫌われていたこともあるようです」。「中秋の名月」と「十三夜」はセットで楽しむものであり、二つの名月を「二夜(ふたよ)の月」とも呼んでいたようだ。今年はぜひ、10月18日の「十三夜」を鑑賞するのもお忘れなく。

お月見は平安時代に中国から伝わった一大イベントだったかもしれないが、その後、日本では月を愛でる文化が根付き、ひろまっていった。世界最古のSF「竹取物語」は月をテーマにしているし、月齢ごとに名前をつけ、月の見え方にも様々な呼び名がある。たとえば夜明けに残っている月を「有明の月」、湖に映った月を「湖月(こげつ)」とよぶ。「海月」は海面に映った月影のことだが「くらげ」とも読む。くらげが海に漂う様子が海面に揺れる月のように見えるから。月を観察する日本人らしい繊細な感性が、これらの表現に表れている。

私が好きな句は「名月をとってくれろと泣く子かな」。江戸時代の俳人、小林一茶が50代後半、溺愛していた娘を背中に背負いながら、中秋の名月を眺めた情景を詠んだ名句。幼子が今にも手が届きそうなほど鮮明な月に向かって、「あの月をとって」と手を伸ばす情景が浮かぶ。一茶は子供たちを幼いうちに次々と亡くしているが、愛娘と月を眺めた思い出を、かけがえのないものとして詠んでいる。

月と私たちとの関係は常に一定ではない。月は現在、地球から1年に数cmずつ離れ、地球の自転も月の公転も遅くなっているという。今から約100~200億年後、地球から見る月は同じ場所にとどまって、満ち欠けをくりかえすと予想されている。その時の地球の自転サイクルは約47日間、つまり夜が約24日間続くという計算結果もあるそう。大陸の分布が変わらなければ、インド洋上空にある月を長い夜の間、見つめ続ける・・。その頃は太陽が膨張し、地球も月も今のように存在しているかどうかはわからない。そう考えると今、この地球上で月と対峙し、その眺めを堪能できるということ自体、いかに貴重なことかが実感できるだろう。

その月に、今後各国が探査機やローバーを送り込み、人類がふたたび降り立ち、基地や都市を築こうとしている。月にいる大切な人を想って、38万kmの距離を超えて見つめあう日が訪れるのは遠くないのかもしれない。

中秋の名月が雲に隠れて見えないことを「無月」と呼び、落胆する気持ちを表現してきた。願わくば「無月」「雨月」になりませんように。でもたとえ雨が降ったとしても落胆することはありません。冒頭の吉田兼好は、徒然草・第百三十段にこう記している。

「雨に向ひて月を恋ひ、たれこめて春の行方知らぬも、なほあはれに情けふかし」

雨に向かって月を恋しく思うのも、いっそう趣深いものだよ、と。

参考資料:「宇宙をうたう」海部宣男(中公新書)/「月に恋」ネイチャー・プロ編集室(PHP研究所)

- ※

本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。