第7回 エネルギー効率のゲームチェンジ

〜ゼロベースで「全体最適」を考え直す〜

尾原和啓氏の連載コラムDigital Ship - Vol.7 -

~明日のために今こそデジタルの大海原へ

2021年に開かれたCOP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)では産業革命以降の気温上昇を1.5度に抑えることが目標とされ、気候変動対策はもはや待ったなしの状況だ。「脱炭素」を実現するためには、「脱化石燃料」「脱ガソリン車」が至上命題だと感じている人も多いようだが、はたして本当にそうだろうか。

2022年3月28日公開

「EV化すれば脱炭素」という誤った認識

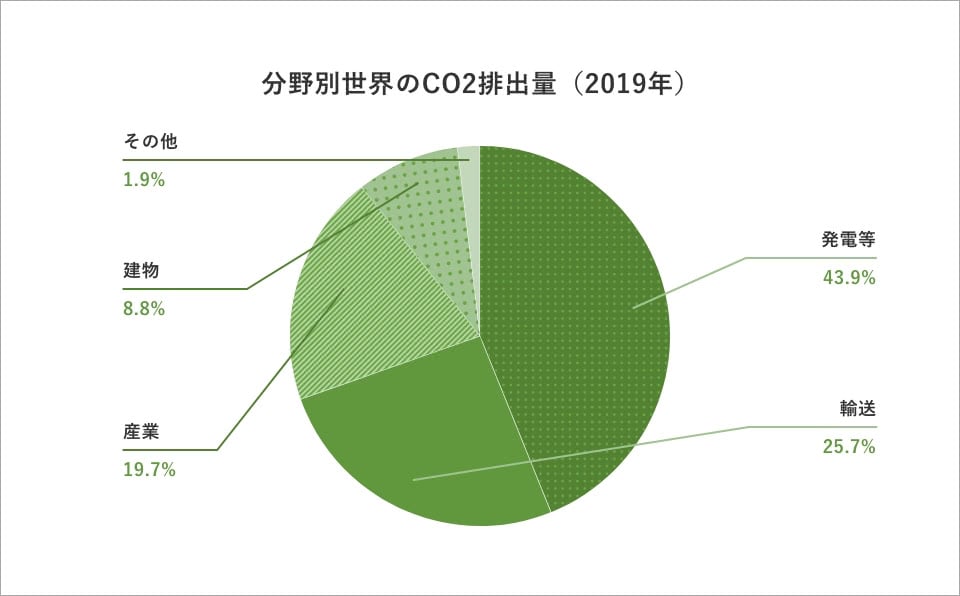

たとえば、世界のCO2排出量の中で輸送は1/4程度を占め、自動車(乗用車、バス、トラック)はその3/4ほどを占めるとされる。だから、これらのガソリン車をEV(電気自動車)に切り替えれば排出量が減るというのだが、そのEVが何で動くかといえば電力だ。

実は、発電で排出されるCO2の方が多く、こちらを減らす方が効果が大きい。しかもEVは、製造段階や動力源である電力の発電が日本では火力に依存していることによりCO2排出量がガソリン車を上回るという試算もあり、単純にガソリン車をやめてEVを普及させれば問題解決、とはいかないのが現実だ。

- (出典 IEA, Global CO2 emissions by sector, 2019)

CO2排出量を削減するという本来の目的に照らせば、輸送を効率化するよりも、輸送そのものを減らした方が理にかなっている。実際、できるだけ物を動かさない新しい取り組みが世界中で始まっているのだ。

ショッピングモールの横に植物工場があれば運ぶ必要がなくなる

たとえば、キャベツやレタスなどの葉物野菜は半分石油でできているといわれる。温室栽培で温度管理のために燃料が使われているし、かさばるために輸送コストもかかるからだ。そこで、葉もの野菜を垂直に切り立ったベルトコンベアで栽培し、1回転する間に育てて収穫するベンチャーも登場している。

縦に積み上げる垂直農法なら、敷地面積も小さくてすむので、極端な話、ショッピングモールの横に植物工場をつくることができる。すると、できた野菜を運ぶ必要性がなくなるので、輸送にかかるCO2はゼロになる。

もちろん、野菜の成長には大量の光が必要で、そこに電力がかかるのだが、どのくらいの光と水分、肥料があって、室温が何度なら最も効率よく野菜が育つか、すべてデータをとってAIで分析しているので、ごく短期間で最適化できる。その結果、もともと収穫まで40日かかっていたものが25日ほどで収穫できるようになったりするのだ。

従来の農業では、何十年もかけて少しずつ品種改良してきたところを、テクノロジーによって実験期間をぎゅっと圧縮し、わずか1、2年で成果を出せるようになる。データで管理できる環境を整えれば、色々なパターンを組み合わせて最適解を導き出すのはAIの得意分野だから、あっという間に進化していくのだ。

植物由来の代替肉や培養肉がもてはやされる真の理由

日本は水が豊かな国だといわれているが、実は、日本国内で1年間に使用しているのとほぼ同じ量の水を毎年輸入している、ということをご存じだろうか。たとえば小麦もエビも海外からの輸入に依存しているが、そうした食品を育てるために、外国の水が使われている。牛肉でいうと、輸入牛肉のみならず、国産の牛肉であっても、牛に食べさせる飼料を輸入しているから、結局、外国の水を使っていることに変わりはない。これをバーチャルウォーターと呼んで、水の利用を全体最適化しようという議論がある。

牛の場合は、食肉になるまで大量の水と飼料が必要になるだけでなく、牛のゲップには温室効果の高いメタンが含まれていて、これを減らすことにも重要な意味がある。そこで、牛肉の代わりに、植物由来の大豆ミートなどを食べる機会が増えてきた。牛肉の消費量が減れば、その分エネルギーや水の使用量も減る。植物由来の肉を食べることが、結果として脱炭素や水資源の有効活用につながるわけで、だからこそ植物由来の代替肉ベンチャーが上場して人気を集めているのだ。

代替肉でもう一つの大きな潮流となっているのが、人工培養肉だ。細胞から直接肉をつくる培養肉は、AIの発達によって、進化のスピードがものすごいことになっている。わずか5年前、人工培養肉は1キロ2億円もした。いまは1キロ9000円まで下がってきた。アメリカでは牛肉が1キロ3000円くらいで買えるので、牛肉並みの価格に下がるまで、あと少しのところまできている。

まず植物を育ててから、それを牛に何年も食べさせてから肉として出荷するより、植物のまま食べた方がはるかに効率がいいし、牛を育てるのではなく肉そのものを培養した方がエネルギー消費も少なくてすむ。植物も遠くで育てたものをわざわざ運んでくるより、近くで育ててその場で消費した方が無駄はない。間接的なことをできるだけなくして、直接やれることに集中する。そのためのテクノロジーに、いま、投資家の熱い視線が集まっているのだ。

代替肉市場を支えるのは、アメリカのZ世代を中心とした若い人たちだ。牛肉は環境に対する負荷が大きいから無理に食べる必要はない。ベジタリアンやビーガンのように厳しく自分を律するのではなく、ふだんは植物由来の食品を自然に食べて、特別な時だけ肉や魚を食べたりする人を、フレキシタリアンと呼ぶ。もっとカジュアルに、環境負荷の小さい食品や物を自然に選択できて、それが安くておいしいものだったら、誰もが脱炭素に貢献できる。そういうテクノロジーに、人も資金も引き寄せられる。

「大きな系」から考える

大事なのは、目の前の事象から一歩離れて、もっと「大きな系」を視野に入れながら、ゼロベースで全体最適を考え直すことだ。脱炭素でエネルギー効率を上げるというと、原発の是非やEVの普及といった議論になりがちだが、そもそも、物をできるだけ動かさない、運ばないという点から考えれば、まったく新しい解決策が見えてくる。

たとえば、ジュースなどの飲み物をボトルに入れて運ぶ必要があるのか、と考えた人たちがいる。通常オレンジジュースは一回果汁を濃縮して、その状態で国際輸送し、販売先の水をまぜて濃縮還元ジュースとして売る。しかし、オレンジジュースの成分を分析して、93%が水で、6%が糖分、残りの1%がオレンジジュースをオレンジジュースたらしめている化学物質だとわかれば、工場でボトリングする必要すらなくて、各家庭に3Dプリンタのようなジュースサーバーを設置し、そこで1%の化学物質と6%の糖分と水を加えてジュースをつくれば、輸送のための環境負荷はほぼゼロになる。

そういう大きな発想の転換、ゼロベースで全体最適を考える視点が求められている。DXもそのレベルまで追求していけば、ゲームチェンジを起こすことができるのだ。

IT批評家/フューチャリスト尾原和啓(おばら・かずひろ)

1970年生まれ。京都大学大学院工学研究科応用システム専攻人工知能論講座修了。マッキンゼー・アンド・カンパニーにてキャリアをスタートし、NTTドコモのiモード事業立ち上げ支援、リクルート、ケイ・ラボラトリー(現:KLab、取締役)、コーポレートディレクション、サイバード、電子金券開発、リクルート(2回目)、オプト、Google、楽天(執行役員)の事業企画、投資、新規事業に従事。経産省対外通商政策委員、産業総合研究所人工知能センターアドバイザー等を歴任。

現在はシンガポール・バリ島をベースに人・事業を紡ぐカタリスト。ボランティアで「TEDカンファレンス」の日本オーディション、「Burning Japan」に従事するなど、西海岸文化事情にも詳しい。著書に「ネットビジネス進化論」(NHK出版)、「あえて数字からおりる働き方」(SBクリエイティブ)、「モチベーション革命」(幻冬舎)、「ITビジネスの原理」(NHK出版)、「ザ・プラットフォーム」(NHK出版)、「ディープテック」(NHK出版)、「アフターデジタル」(日経BP)など話題作多数。